鸿飞那复计东西

——怀念林毓生先生

曾德雄

中午刷朋友圈,看到林毓生先生去世的消息,吃了一惊,想起早上一位年轻的同事似乎给我发过一篇有关林毓生先生的文章,因为上周值班的时候刚跟他和另外一位年轻同事谈起过林先生,就没有太在意。赶紧回看,才知道林先生果然在11月22日去世了,享年88岁。

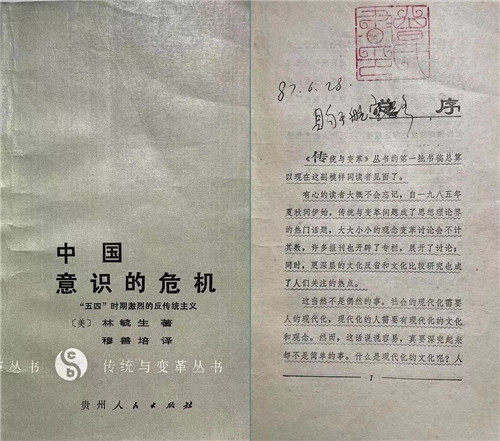

我最早知道林先生是上世纪八十年代,买了他的一本《中国意识的危机》,半懂不懂地读了一遍。林先生在这本书里面揭示了五四中人“借思想文化以解决(现实)问题”的种种:根源、途径、成效。“借思想文化以解决问题”对我有巨大的吸引力,因为我那时也抱着这样的态度,认为一切都是思想问题,思想通了就会一通百通,一切问题都会豁然开朗、迎刃而解。正因为抱持这样的态度,我无比崇拜日本的启蒙先驱福泽谕吉,认为日本的现代化就在于他的思想启蒙,很认真地拜读他的《文明论概略》和传记。

九十年代中后期又陆续读过林先生的《中国传统的创造性转化》、《热烈与冷静》,还在台北买过一本《政治秩序与多元社会》,都大受裨益。林先生对责任伦理与意图伦理、法治(the rule of law)与法制(the rule by law)、生命权利与生命尊严的条分缕析、深入阐释对我产生了很大的影响,几乎可以这么说,我对现代自由主义的理解,很大一部分就来自于林先生,我甚至认为林先生或许是中文世界里对自由主义的阐释最为精到的。

林先生写他的老师哈耶克也令人动容,印象特别深的是哈耶克在办公室等他那一段。还有一个场景,晚上林先生去拜访哈耶克,出来的时候哈耶克相送,走了些许一回头,见哈耶克还伫立在门口。时值冬日,细雪纷飞,橘黄色的柔和路灯映照在哈耶克的苍苍白发上,构成一副温暖隽永的雪夜送客图。这个场景让我一直难以忘怀,所谓德厚流光、温润如玉大概就是指此吧。我常常想,人与人之间的情、谊、爱总是不分东西古今的,这是人类真正的普世价值。如果我们在这些方面有缺失,或差错,只能说明我们没有享受因而也就没有学会,毕竟情、谊、爱是只有在情中、谊中、爱中才能学会的,就像尊重只有在尊重中、信任只有在信任中才能学会一样。

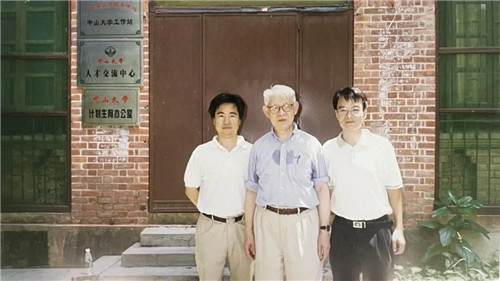

2004年七月林先生到中山大学讲学,那时我正在中大哲学系读在职博士,得以亲炙林先生的教益。讲学之后安排林先生游览广州,我“自告奋勇”跟张永义兄一起陪林先生在广州参观游览。具体去过什么地方忘了,也许有大元帅府。比较有印象的是我跟他说中国现在最大的问题是经过改革开放,权利已经成为人们的行为动力、价值标准,但还没有成为社会的组织原则,导致一系列矛盾冲突。他听了颇为首肯。

(中山大学陈寅恪旧居,左边是张永义兄,中间是林毓生先生,2004年7月18日)

还有一件事有点印象。中午吃饭,我们选择在江南大酒店,问他吃不吃皮蛋瘦肉粥。他说完全没问题,“只要是吃的东西都可以,都好吃。”这点我跟他高度契合,觉得凡是端上桌的都是人间美味,我甚至想过这其中是不是有某种跟自由主义相关的特质或共性?以致多年过去还念念不忘。那天晚上在荣光堂吃西餐,他虽然表示不太正宗,但也吃得津津有味。

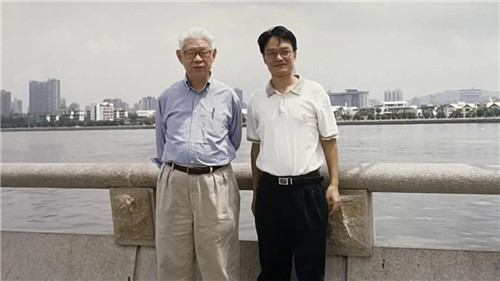

(中山大学北门珠江边,2004年7月18日)

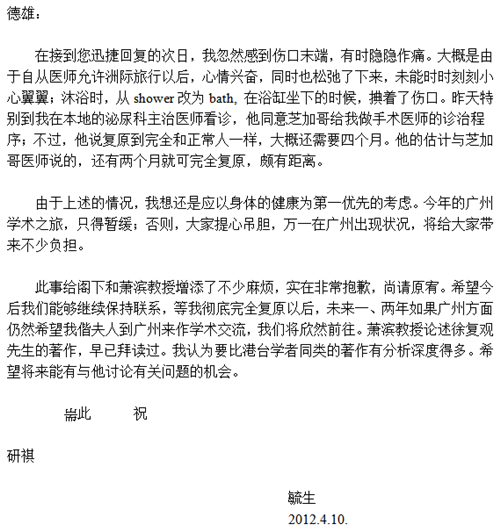

2012年春季我跟林先生有一次邮件往复。那时他计划翌年来中国大陆作学术访问交流,有意来广州。我跟肖滨兄商议联合邀请他过来,在中大讲座,到我们这里座谈。后来他因身体原因取消了行程,失去了再次向他当面请益的机会。

去年八月余英时先生去世,如今林先生也驾鹤仙去,他们两位是我最尊崇的学者,也是我心目中的道统传人。他们对中国传统文化有亲切的体认和透彻的研究,同时又对西方文化了然于胸,中西古今就这样在他们身上融为一体、涣然共存,不存在任何嫌隙阻碍,“鸿飞那复计东西”。这其实是并不奇怪的,余英时先生认为中国士人滋滋以求的是“建构合理的生活秩序”,而最合理的生活秩序毫无疑问就是建立在以生命权利和生命尊严为最高价值的基础之上,除此以外的任何口吐莲花高头讲章都属于韦伯所说的现代性“祛魅”之列,都是必将被全球化“化”掉的形形色色的“地方性”。

林先生千古!

2022年11月23日星期三

会员投稿

会员投稿