延安精神是红色革命精神之一,是中国共产党创造的一种革命精神。因在革命圣地延安诞生,故名。人一生会走过许多地方,真正印象美好而强烈震撼的能有多少?延安,正是那种去过一次就让你再也不会忘记的地方。

延安印象

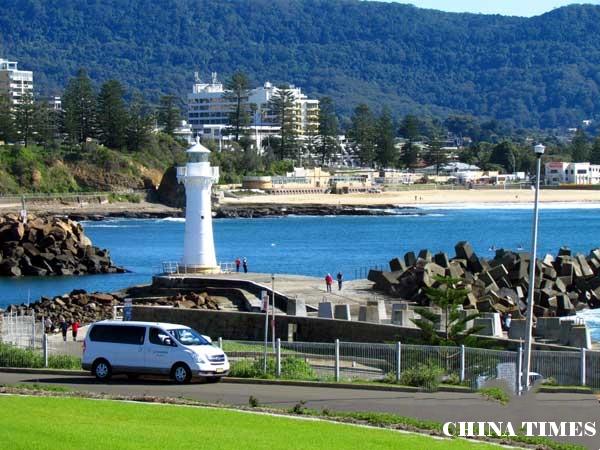

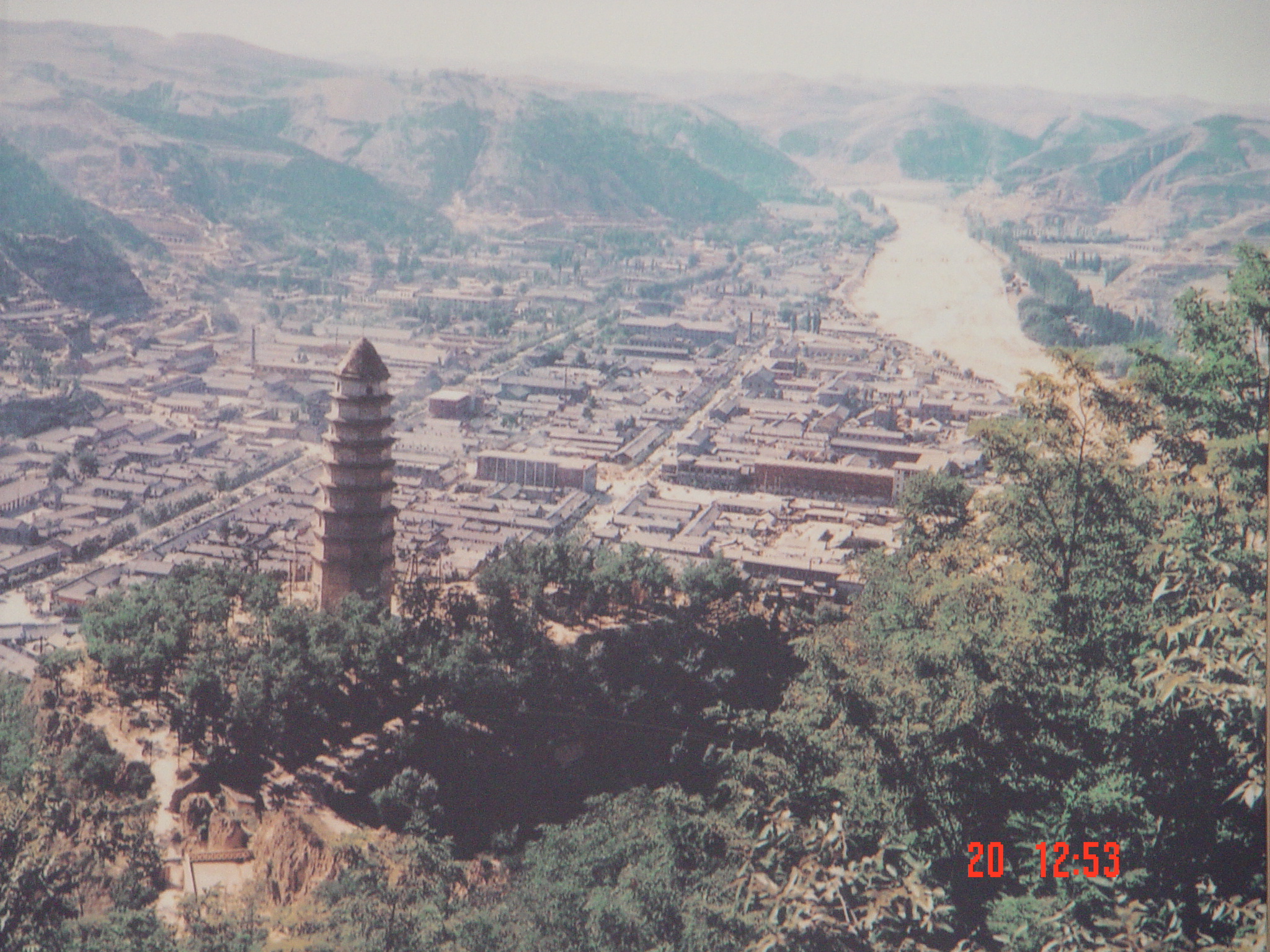

延安,这座闻名遐迩的陕北黄土高坡的古城,是一方载满历史辙印的土地。宝塔山、清凉山、凤凰山环峙在她的周围。逶迤曲折的延河绕城而流。在她朴实无华的外表中,蕴含着一种庄严神圣的神韵。因为延安的地形特殊,形成了很多的壮观的自然景观,民风淳朴,有着历代传承下来的“延安精神”。

一

我的目光在一片荷绿色的中国地图上疾走,跃出上海,掠过安徽,经河南,进入陕西境内,沿310国道一路上溯,寻寻觅觅。最后,终于将目光定位于八百里秦川、与西安市相接的洛川上落定,此时正是水瘦山寒的季节。

老实说,地图上的洛川县并不算太起眼,对于一个不熟悉西北地理的人来说,寻找它,恐怕还要花些功夫,然而,就是这个不算太起眼的小圈点,在一张巨幅黑白照片前,我曾久久留连:所摄的是一条弯曲蜿蜒的山路上,一群青年男女正在艰难跋涉。内中特别是一女学生模样的行进者,手拄木棍,裤脚卷得高高的,背着背包,敞着外衫衣襟……彼时,照相机咔嚓一声,留下了历史性的瞬间,勾画了大批热血青年沿着“红色通道”由西安经此地奔赴延安的感人壮举。

我第一次见到这幅历史性照片,还是90年代中期,在西安火车站西南方向的西五路北新街的“八办”。所谓“八办”,亦即“八路军驻陕办事处”,其前身为“红军联络处”。我们上海新闻界赴延安学习团从上海来到西安,下榻于东城人民大厦,往北走不远,过西五路,就是七贤庄1号——“八办”的所在地。白墙青瓦,古朴的院落,当年人称“小延安”、“红色堡垒”。全国各地投奔延安的人们,差不多都是前来此地办好手续,经由草滩、咸阳、三原、耀县、铜川、中部、洛川等这些“红色通道”,步行八百华里,进入红都延安。

七贤庄院落,1936年初是以德国医学博士冯海伯的名义租下的,开设了“牙科诊所”。冯海伯是德共党员。这样,那儿便成了中共秘密联络点。1936年12月12日,“西安事变”爆发后,国共开始第二次合作,“牙科诊所”也就换上了公开的牌子“红军联络处”,叶剑英坐镇那里,周恩来也住进那里。前前后后,来来去去,周恩来在七贤庄住过20多次!

1937年,全面抗战后,根据国共两党合作的决议,中国工农红军改编为国民革命军第八路军,9月,红军驻西安联络处改为国民革命军第八路军驻陕办事处,简称“八办”,先后由林伯渠、董必武任党代表。朱德、刘少奇、彭德怀、邓小平、博古、吴玉章等多次在此工作、居住过。

那时,西安与延安,泾渭分明。“八办”成了白区中一块小小的“红区”,成了通往延安的门户。步入“八办”,迎面便是“接待室”。曾有成千上万的青年人,踏入这间接待室,报考延安的抗日军政大学、鲁迅艺术学院、中国女子大学(1941年9月,与陕北公学等校合并成立延安大学)等,踏上奔赴延安之路。

魏巍、贺敬之、郭小川、华君武、于光远……日后,这些耳熟能详的名人,当年就是通过设在这里的招生委员会,被输送到延安。

二

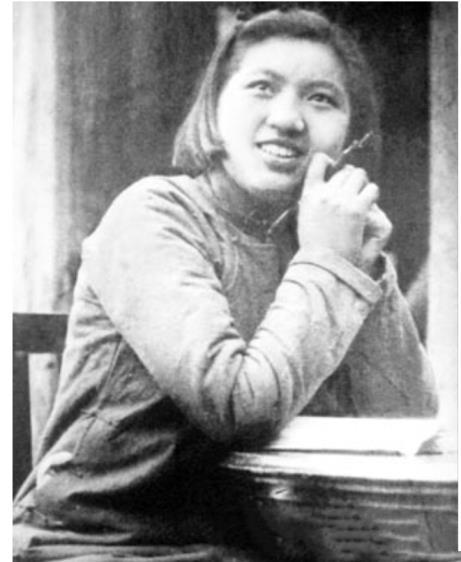

在这众多的青年之中,陈慕华便是其中的一个。1921年6月21日,出身于浙江省丽水市青田县二都(今油竹街道)上村的国民党爱国军官陈树勋之家。

那个年代能读书的人并不多,而女孩子就更少了。陈慕华则非常幸运,她的小学是在县里敬业小学完成的。“七七事变”之后的1938年3月,年仅17岁的她,坐着叔叔陈栖霞(时任中国空军第三路司令)的小汽车,抵达“八办”接待室,要求报考抗日军政大学。

当时,有很多爱国青年都奔向了延安,但是延安艰苦的条件,也让一部分意志不坚定吃不了苦的人打道回府。陈慕华出身于官宦家庭,她能吃得了苦吗?她能够坚持下来吗?临走前,林伯渠找陈慕华谈了话。陈慕华晚年回忆说:“在等待搭乘去延安的顺路车期间,我多次去八路军办事处打听出发的消息,有时搭叔父的汽车去。由于办事处周围有国民党特务的监视,结果把我叔叔暴露了。”就这样,她坐在八路军往延安运粮的卡车沿着那帧照片中的崎岖山道,历尽艰辛,来到了宝塔山下。凭藉着出色的工作能力,怀着一腔热忱来到延安的陈慕华,若干年后,历任过国务院副总理、第七届全国人大常委会副委员长、全国妇联第六届、第七届主席等。1989年,在陈慕华的倡导、全国妇联的领导下,中国儿童少年基金会发起设立共和国历史上第一个旨在救助贫困地区失学女童重返校园的专项基金——“女童升学助学金”。1992年,这一社会公益项目被正式定名为“春蕾计划”。

画家古元、石鲁,作家丁玲、周扬、柳青,电影导演丁里,演员于蓝、李丽莲(欧阳山尊的妻子。1940年元旦,鲁艺版话剧《日出》女主角“陈白露”的扮演者)等等,都是由“八办”转往延安的。最感人的是科普作家高士其,以残疾之身,发出“就是爬也要爬到延安去”的誓言,从上海到西安,通过“八办”进入延安。

这里,也是国际友人进入延安的“通道”:1937年10月,朝鲜全罗南道光州(今韩国)人郑律成(新中国,第一位驻外女大使丁雪松女士的丈夫),怀着满腔热情奔赴延安,先后在陕北公学和“鲁艺”学习。1939年,创作的《延安颂》一举成名,正式加入中国共产党。后以《八路军进行曲》、《朝鲜人民军进行曲》、《中国人民志愿军进行曲》等作品,享有“军歌之父”的美誉。

1938年春,加拿大大夫诺尔曼·白求恩在“八办”住了近10天,然后前往延安。这一年,印度援华医疗队爱德华队长,在赴延安途中看到在崎岖的山路上一队队奔赴延安的青年队伍时,不禁赞叹:“奇迹,奇迹。这真是奇迹!这是中国20世纪的耶路撒冷。”

美国记者埃德加·斯诺的前妻尼姆·威尔斯曾回忆说:1937年秋,“在西安红军办事处,我和邓颖超住在一个房间。”她在延安采访,写出了《续西行漫记》(又译《红色中国的内幕》)。

从“八办”到延安,一般要步行10天。只有极少数的幸运者,得以搭乘装货物的卡车,坐在敞蓬的堆满货物的车厢里,三天方可到达延安。

三

“几回回梦里回延安,双手搂定宝塔山。千声万声呼唤你——母亲延安就在这里!”贺敬之的《回延安》,道出了多少人心中的寻根情愫。

延安曾经是窑洞的世界。虽说,近年来,随着延安居民的搬迁安置,传统的窑洞已十分稀少,一些商家将窑洞加以改造,变身窑洞宾馆、民宿,吸引了大量游客入住。

窑洞是黄土高原的产物,历史悠久,从周代的半地穴式,起到秦汉末代的全地穴式,最后到现在石窑洞,窑洞发展了无数年,到现在已经形成了坚固牢靠,冬暖夏凉的好居所。窑洞的样式多样,如果从材质上来区分的话,大体可以分类成三种:土窑 、石窑 、接口窑。

在延安最多见的,就是挖洞造室修成的土窑,这种窑洞一般深7——8米,高3米多,宽3米左右,最深的可达20米。窗户有两种,一种是1平方米左右的小方窗;另一种是约3——4平方米的圆窗。

石窑就是在平地上用石块盖起来的深7——9米,宽、高,皆为3米左右的石拱洞,这种窑洞的房顶是平的,但是洞的内部还是呈拱形的,相对于土窑来说,这种窑洞可以连着盖一排,方便全家老小的居住。接口窑就是在石窑的基础上,把窑洞的顶层用一层石头箍了一次,让窑洞更为结实,同时看起来也更为美观。砖窑的式样、建筑方法和石窑洞一样,外表美观。一院窑洞一般修3孔或5孔,中窑为正窑,有的分前后窑,有的1进3开。窑洞一般修在山腰或山脚下的向阳之处,窑洞上面的脑畔多栽树木和花草。窑洞一般修在山腰或山脚下的向阳之处,窑洞上面的脑畔多栽树木和花草。

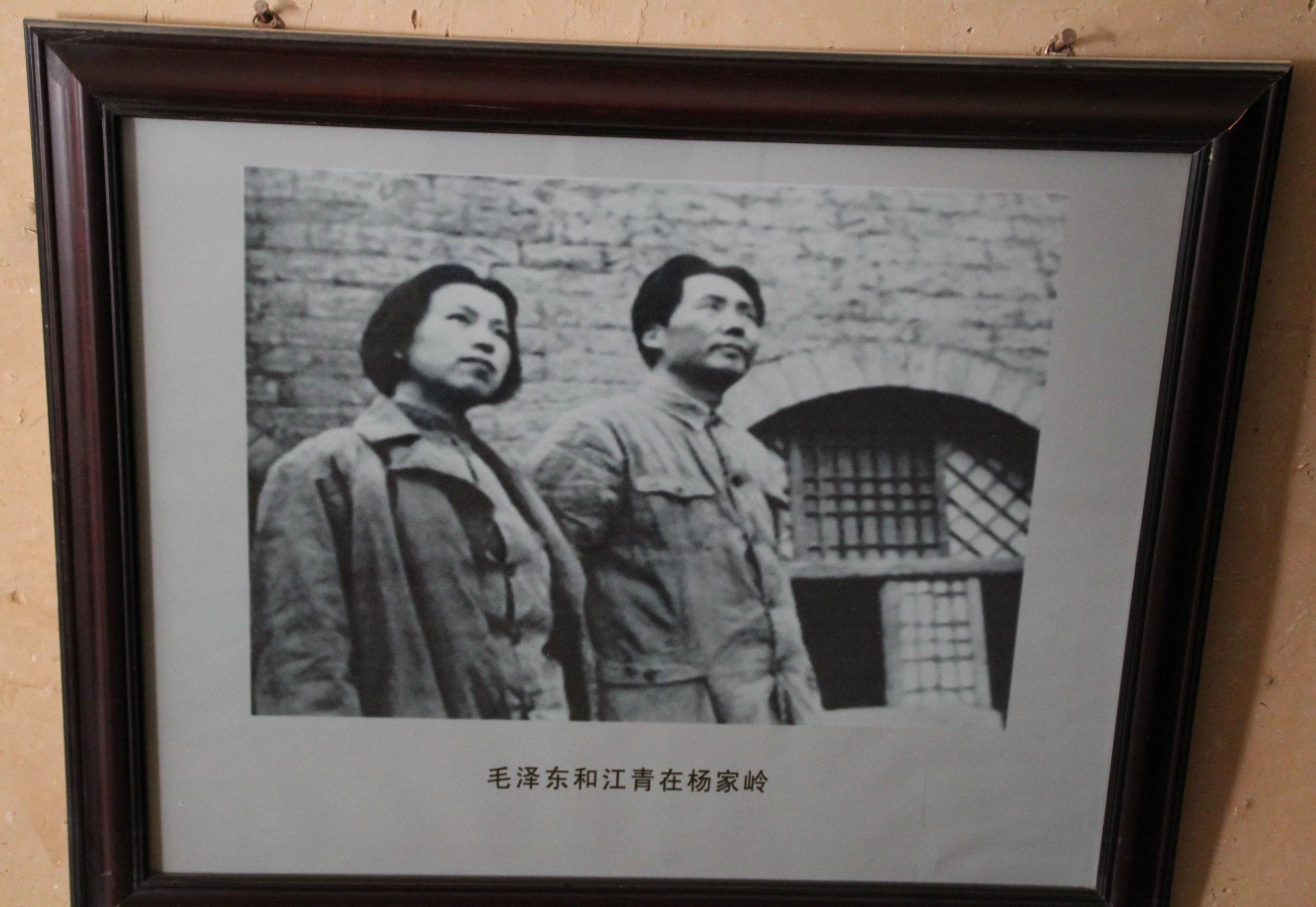

窑洞成了中国革命的摇篮。毛泽东初到延安时,先住罗家院,再住凤凰山麓的李家窑洞、吴家窑洞。1938年11月起,先后住过的杨家岭、枣园(1943年10月——1945年12月),及隔延河与延安城相望的王家坪旧居(1946年1月——1947年3月),清一色也全是窑洞。他的许多重要著作,都是在窑洞里写出来的。

在那孔陈设简陋的吴家窑洞里,毛泽东撰写了《实践论》、《矛盾论》、《为动员一切力量为争取抗战胜利而斗争》、《反对自由主义》、《抗日游击战争的战略问题》、《中国共产党在民族战争中的地位》等重要著作。

在这里,毛泽东写《论持久战》时,一连三天都没有睡觉。由于思想高度集中,就连炭火烧着了棉鞋也全然不知,直到闻到了棉布的焦味,才发觉。

经过数日的呕心沥血,当5万余字的初稿写成后的1938年5月26日——6月3日,毛泽东在延安抗日战争研究会上做了《论持久战》的长篇讲演。演讲中,他批驳了“速胜论”和“亡国论”,提出持久战,指出抗战必定胜利的总趋势。这篇文章和这次演讲拨开了笼罩在人们心头上的迷雾,对人们当时最关心的问题给出了科学合理并且有分量的回答,在延安引起轰动。很快,《论持久战》被油印成册,各个抗日根据地军民争相传阅,成为指导抗战、坚定中国人民抗战胜利信心的纲领性文献。

美国女记者安娜·路易斯·斯特朗(与史沫特莱、斯诺,被中国人亲切的称为“3S”)曾写道:“党的负责干部住着寒冷的窑洞,凭借微弱的灯光,长时间的工作。那里没有讲究的陈设,很少物质享受,但是住着头脑敏锐、思想深刻和具有世界眼光的人。”

两次走访延安窑洞时,我不由得记起音乐家冼星海谈及的住窑洞的体会。他曾说:“以前,我以为‘窑洞’又脏又局促,空气不好,光线不够,也许就像城市贫民的地窖。但是事实全不然,空气充足,光线很够。很像个小洋房,不同的是天花‘板’(应该说‘土’)是弯形的。”

1949年3月5日——13日,进京“赶考”前夕,在河北西柏坡召开的七届二中全会上,毛泽东再次告诫全党要做到“两个务必”。他说:“……夺取全国胜利,这只是万里长征走完了第一步。如果这一步也值得骄傲,那是比较渺小的,更值得骄傲的还在后头。在过了几十年之后来看中国人民民主革命的胜利,就会使人们感觉那好像只是一出长剧的一个短小的序幕。剧是必须从序幕开始的,但序幕还不是高潮。中国的革命是伟大的,但革命以后的路程更长,工作更伟大,更艰苦。这一点现在就必须向党内讲明白,务必使同志们继续地保持谦虚、谨慎、不骄、不躁的作风,务必使同志们继续地保持艰苦奋斗的作风。”

“住上了高楼大厦,不能忘记延安的土窑洞!”

四

虽然,西(安)延(安)高铁还没开通。但是,西安到延安之间已有铁路连接,名字叫包西线(包头到西安),2010年全线开通,为国铁I级双线电气化铁路,设计时速160公里,其中延安到张桥段为时速200公里。之后,慕名前来参观访问的人群络绎不绝。

在延安城西北3公里的一个山坳坳里,坐落着占地面积101亩的中共中央驻地旧址——杨家岭革命旧址。从1935年到1948年,党中央和毛泽东等老一辈革命家在延安生活和战斗了13年。其中,有5年,是在杨家岭度过的。

党的七大、延安文艺座谈会,在杨家岭召开。延安“整风”运动、大生产运动,是在这里酝酿和决策的。

1945年4月——6月,历时50天的七大在这座砖石结构的中央大礼堂召开。艰苦朴素融入每个细节。比如,中央大礼堂正门上方红五星的铸铁窗棂子,原本是预备修建李家塔礼堂的,后来因故没用上,于是就把它用在了中央大礼堂上。毛泽东、刘少奇、朱德等老一辈革命家的旧居,坐落在中央大礼堂旁边的土坡上。一孔孔传统的陕北窑洞一层连着一层。在杨家岭的窑洞里,毛泽东写下了《中国革命和中国共产党》、《纪念白求恩》、《新民主主义论》、《改造我们的学习》、《整顿党的作风》、《反对党八股》、《在延安文艺座谈会上的讲话》、《抗日时期的经济问题和财政问题》等大量的重要著作,仅收入《毛泽东选集》的,至少有40篇。

1943年10月,中央书记处由此迁往城西北15华里的枣园(又名延园),中办、组织部、宣传部、统战部、妇委、青委等中央其他单位仍留在这里。

成立于1950年1月的延安革命纪念馆,是新中国成立后最早建成的革命纪念馆之一。原馆址在南关交际处,1954年,迁往杨家岭原中共中央机关旧址,定名为“延安博物馆”。1955年,迁至城西凤凰山麓革命旧址院内,改名为“延安革命纪念馆”,1973年6月,迁往王家坪现址。

2009年8月28日,总面积29870平方米、布展面积10677平方米、展线1600米的延安革命纪念馆在原延安革命纪念馆旧址上重新修建而成。新馆吸收了陕北民居的建筑元素,借鉴了“七大”会址、边区大礼堂等革命遗址的建筑风格,融入了现代建筑的理念,使延安特征和现代感巧妙结合、相得益彰,成为融纪念性、标志性、时代性和地域性为一体的精品工程。2020年,入选“第十七届(2019年度)全国博物馆十大陈列展览精品推介活动”的“十大精品”奖项名单,凭借“伟大长征辉煌史诗——纪念中国工农红军长征胜利80周年展览”获得该评选活动的“优胜奖”。

1943年11月起,毛泽东在枣园东北半山坡上,那间坐北面南的5孔窑洞,住了两年又1个月,写下了《组织起来》、《学习和时局》、《为人民服务》、《论联合政府》、《愚公移山》、《对日寇的最后一战》、《关于重庆谈判》等重要文献。

1945年春节,枣园的群众扛着写有“为民谋利”四个大字的锦旗,带着年糕、米酒来到毛泽东的窑洞前,为毛泽东、朱德和中共中央祝贺新年。毛泽东设宴招待群众,亲自敬酒,军民同乐,场面感人,成为枣园佳话。

著名的“窑洞对”就是在这里进行的。“窑洞对”的要义,是回答黄炎培如何跳出治乱兴衰历史周期率、避免人亡政息、确保政权长期存在的问题。在“窑洞对”中,毛泽东给出了第一个答案,这就是民主。只有让人民来监督政府,政府才不敢松懈。只有人民起来负责,才不会人亡政息。”一道历史难题,毛泽东用“民主”两字作了简明回答。

走过枣园,走过一段漫长的历史,观景,读史,论兴衰,已经成为中国共产党历史上的永恒经典。

***未经作者同意,任何报刊不得转载或摘编***

(肖 舟)

会员投稿

会员投稿