天津人民艺术剧院作为国内优秀的话剧表演团体之一,曾经多次进京演出。其中,当年为纪念中国话剧百年诞辰100周年,天津人民艺术剧院推出的全新改版大型津味话剧《望天吼》,亮相京城舞台的演出,令记者至今记忆颇深。

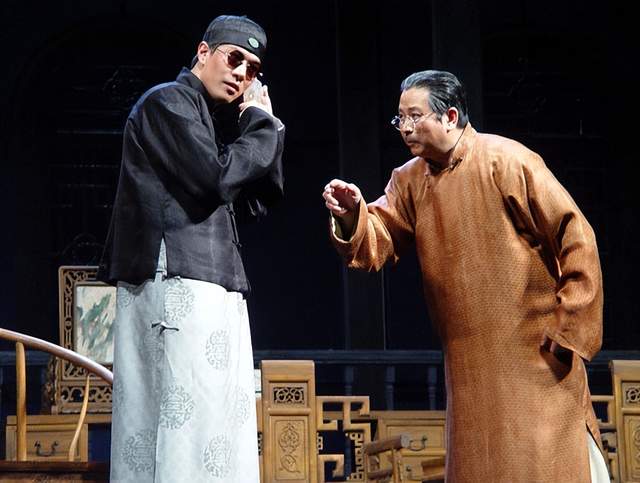

赵如圭(张金元-饰)右与赵德宝(刘景范-饰)

赵怀玉(臧倩-饰)左与陆雄飞(张昕-饰)赵叠玉(贺薇-饰)

那是2007年3月8日晚上,在北京首都剧场天津人艺的演出现场,记者到后台专程采访了执导此剧的著名导演王延松,请他谈谈关于此次天津人民艺术剧院来京演出的相关情况。

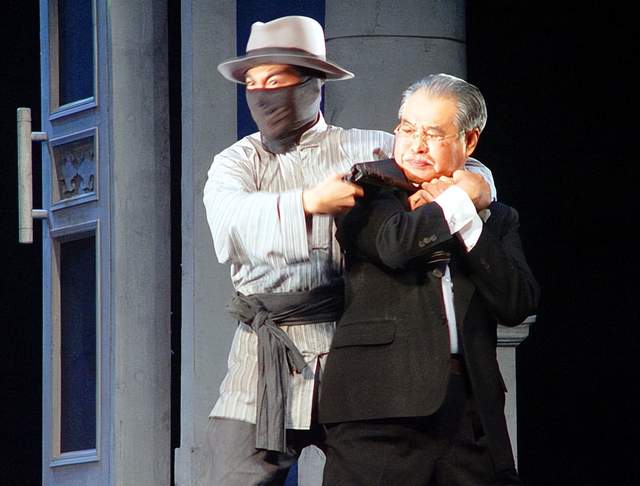

佐藤(路希-饰)右与刘宝勋(孟春江-饰)

剧中人高二爷(李启厚-饰)

王延松导演向记者介绍说:“《望天吼》这部戏曾经来过北京。当时为纪念世界反法西斯胜利60周年暨中国人民抗日战争胜利60周年之际推出来的。它不是一部命题作品,只不过有抗日战争的背景。”

剧照精选(摄影:冯赣勇)

“此次《望天吼》的这部‘精品版’,也进入了‘国家精品文化工程’。我们这部戏是这样来解读抗战题材的。首先我觉得作为一个民族,抗战的历史是永远不可磨灭的。所以这个选题有着恒久性。其次这个恒久性与戏剧家们长久以来一直追求的终极的某种追问有着很好的契合。”

“实际上这部戏,我们虽然也写了日本人,但更重要是表现了天津人在抗战时期的活法儿。写的是中国人的心态。即在困境之中,人的活法儿、选择、思考以及人们所遇到的问题,以至人物最后的遭际等,有着很大意义的象征性。我们把抗战这个选题作为人类的一种生存困境来进行解读。这样,抗战主题之外即外延方面的很多有魅力的部分就(展现的)理直气壮了。”

“现在我们处在一种戏剧多元的时代,我以为《望天吼》这部戏是极具原创性作品中主流思想的一种戏剧。就是说在多元的时代,它也有主流和非主流之分。我们宁可把这部戏看成是一部主流戏剧中精心打造的作品。”

的确,当大幕拉开,随着剧情的推进,正像王延松导演所说,戏中把天津人在抗战背景下那种“宁为玉碎,不为瓦全”的气概,通过多元化的表现形式,酣畅淋漓的给观众做出了形象、贴切而深刻的解读。

话剧《望天吼》讲的是“九.一八”事变前后古玩店老板赵如圭嗜玉如命,他收购了溥仪带出皇宫的国宝玉器“望天吼”,视这块宝玉为民族魂魄的化身。日本人佐藤盯上了望天吼,借机要挟,赵如圭无奈之中把一件赝品送给佐藤,却把自己推到危机关卡。当打定主意用炸弹与日本人同归于尽之前,赵如圭宁肯把一生收藏的连城宝玉一一砸烂也不愿被侵略者所掠……

津味十足的表现形式是《望天吼》的重要特色。地道的天津话对白以及高亢的天津时调贯穿全剧,“鬼市”、“洗三”、“娃娃哥”等天津民俗风情的再现,均为该剧营造了浓郁的津味氛围。

对此王延松导演也是有感而发:“我这几年到处排戏得出了一个经验,就是要注重和当地剧院的传统进行相接。传统不仅有生命力,其中还有很大的名堂。如果你智慧地发现传统里面很多闪光的东西,把它拿过来再融入你的一些所谓新鲜的想象力将其锻造,这样才能出好作品。”

圆满谢幕(摄影:冯赣勇)

“《望天吼》这部戏很有张力。它主要通过戏剧性、故事性、人物性格、命运遭际,还有舞台上的事件像滚雪球似的不断地推动剧情的发展。听起来好像这都是一些传统戏的作为。实际上它在发展中融入了很多新鲜的元素。这些新鲜的形式元素的记录,主要是表现在对于民俗文化的有机组合。像‘洗三’、‘娃娃哥’、‘靠山调’等等。特别是此次剧中使用的我们挖掘出来的‘靠山调’,生动地表现了天津人在困境之中那种不屈不挠的精神……”为此,当年这部由天津人民艺术剧院推出的话剧《望天吼》,也入选了纪念中国话剧百年展演暨第五届全国话剧优秀剧目。(图文:冯赣勇)

会员投稿

会员投稿