【中华时报/中华新闻网兰州讯】

(全媒体记者甘木/通讯员文钦报道)

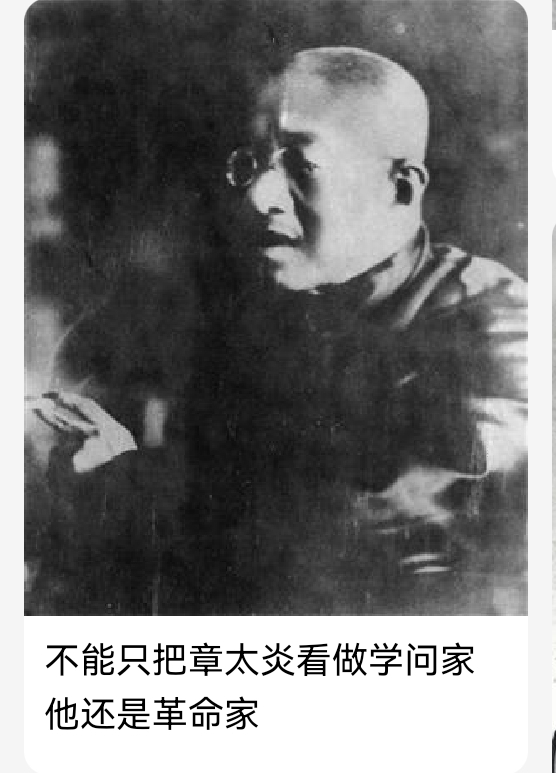

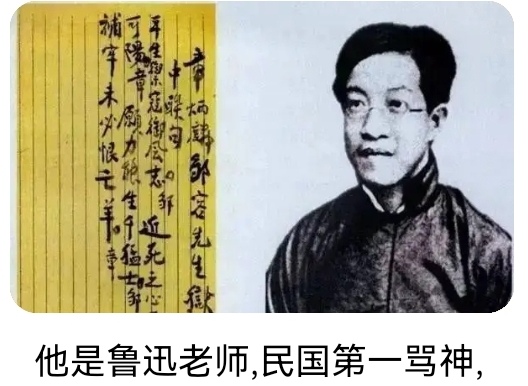

最近,中国社会科学院原“华夏文化纽带工程”甘肃组委会《雪域天骄》电视剧筹备组制片人、甘肃华夏文化研究会执行会长、酒泉市师范学校原语文教师、武威市文联原《红柳》杂志社文学编辑、原甘肃省乡企局西北农工商报社副总编、甘肃天马文化研究院(筹)执行院长董洪披露,世人皆知辛亥革命元老章太炎先生曾经间接“气死”过康有为、袁世凯,谴责蒋介石和汪精卫,痛骂国民党中宣部部长张继,并嘲讽皇帝老师王国维,贬低北大教授胡适,将提倡白话文的鲁迅逐出师门。但是,人们却不知他还直接“骂死”过一个甘肃大汉奸李栖凤的后裔。1931年参与“扬州十日”大屠杀的刽子手李栖凤后裔李鼎超当选民国国民会议代表,到南京开国民会议,会后持《陇右方言》手稿到上海拜访国学大师章士钊,却竟然在反清义士面前显摆大汉奸家族的“光荣史”,不料当场遭到章太炎先生的痛骂,之后抑郁而病死在上海医院。董洪先生的考证与已故的武威市博物馆于竹山老人生前所讲吻合,再次验证了“人从宋后羞名桧,我到坟前愧姓秦”的社会舆论威力。

一、李鼎超是否“章门弟子”的争论

2000年1月15日,天水师范学院中文系雒江生教授在《 天水行政学院学报》第一期发表的《论国学与国学研究》一文中介绍说:“章门在甘肃的弟子,有甘谷县的李恭(字行之)。李恭先就学北平中国大学国学系, 师从系主任吴承仕习文字训诂声韵之学。1935 年又至苏州章氏国学讲习会从太炎先生学,次年太炎先生病逝,始回甘任教。著述甚多,代表作是《陇右方言发微》。而武威李鼎超(字酝班)也私淑章氏,一依章氏《新方言》体例著《陇右方言》。”由此可见,作者将李恭列为章门“入室弟子”,却李鼎超列为章门“私淑弟子”,这是对自己所敬仰而不能从学的前辈的自称。出自《孟子•离娄下》:“予未得为孔子徒也,予私淑诸人也。”

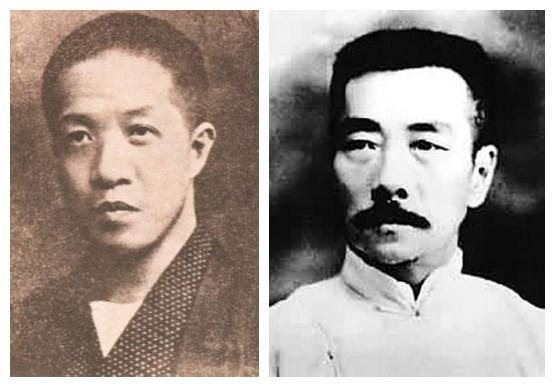

但是,2012年1月15日兰州城市学院文学院申重实硕士和兰州城市学院甘肃方言研究所莫超教授在《甘肃高师学报》第1期发表的《李恭的<陇右方言发微>探析》一文中却介绍说:“《陇右方言发微》由甘肃省甘谷县人李恭先生所著。李恭(1901-1970),字行之,早年就学于中国大学国学系,师从系主任吴承仕先生,研习文字训诂声韵之学,‘为系主任吴检齐教授和范文澜教授所称誉’。1935年李恭先生又到苏州,在国学大师章太炎举办的国学讲习会学习,与李鼎超(字酝班)同为章氏的私淑弟子,在苏州期间,为章氏整理《古文尚书拾遗》七篇,并参与重要文稿核对。1936年章太炎病殁,李恭先生始回甘任教,先后兰州师范等校任教,1942年任兰州师范校长,并在西北师范学院国文系讲授音韵学与训诂学。”由此可见,作者原意是将李恭和李鼎超同时列为章门“入室弟子”。然而,李鼎超早于1931年春就已“病逝”,不会与李恭同时出现在苏州听讲,显然他的“入室”早于李恭。

2019年01月2日,章太炎之孙章念驰在《中华读书报》发表的《章太炎与他的弟子们》一文明确记载,甘肃仅有李恭为“太炎先生晚年招收的七个研究生之一”。由此可见,该文明确李恭先生为章门“入室弟子”,而否定了李鼎超“章门弟子”的身份。为什么雒江生教授和莫超教授的观点相互矛盾呢?更令人奇怪的是,1987年西北师范学院中文系李鼎文副教授在《兰州学刊》第03期发表的《章太炎<复李恭书>及张曦跋笺注》一文中,竟丝毫未提及哥哥李鼎超属于“章门弟子”的荣耀一事,任凭学术界打嘴仗无动于衷,他究竟在隐瞒什么秘密呢?事出蹊跷必有妖。

二、李鼎超是仰慕章太炎的私淑弟子吗?

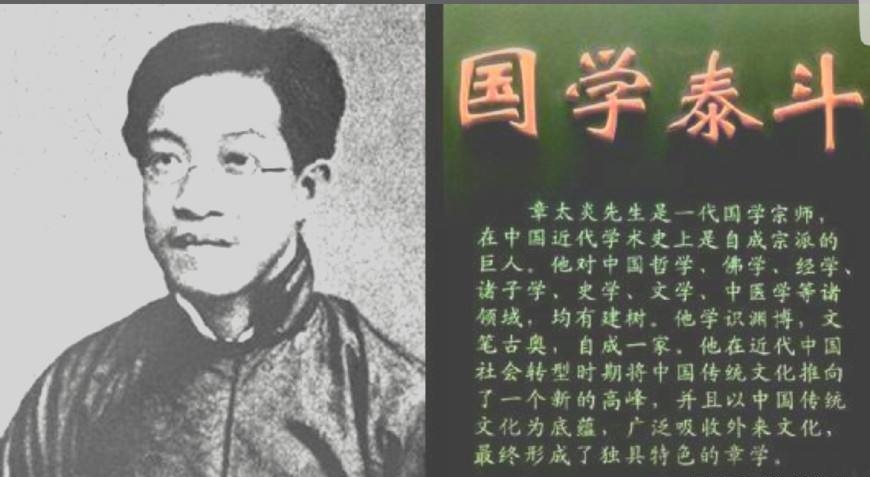

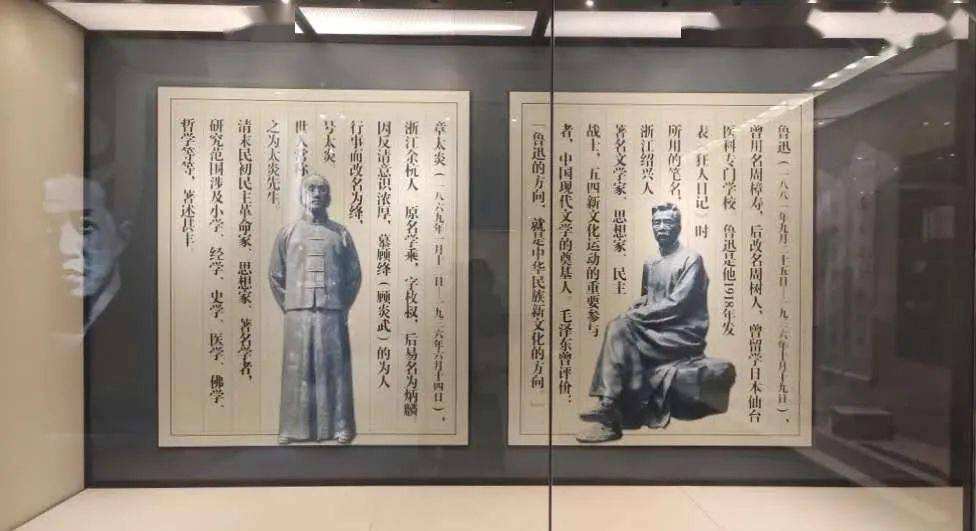

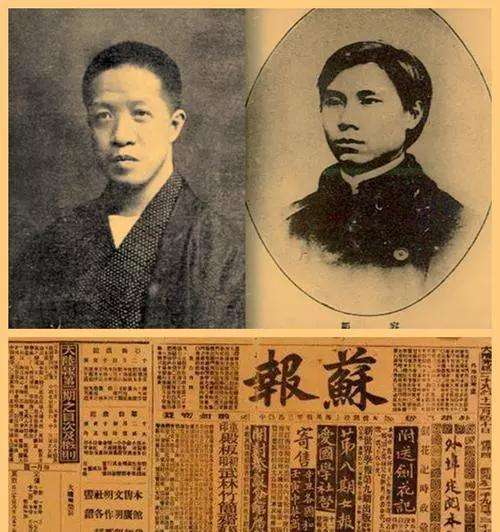

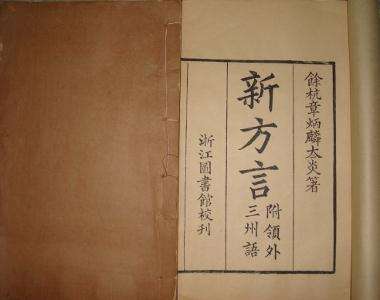

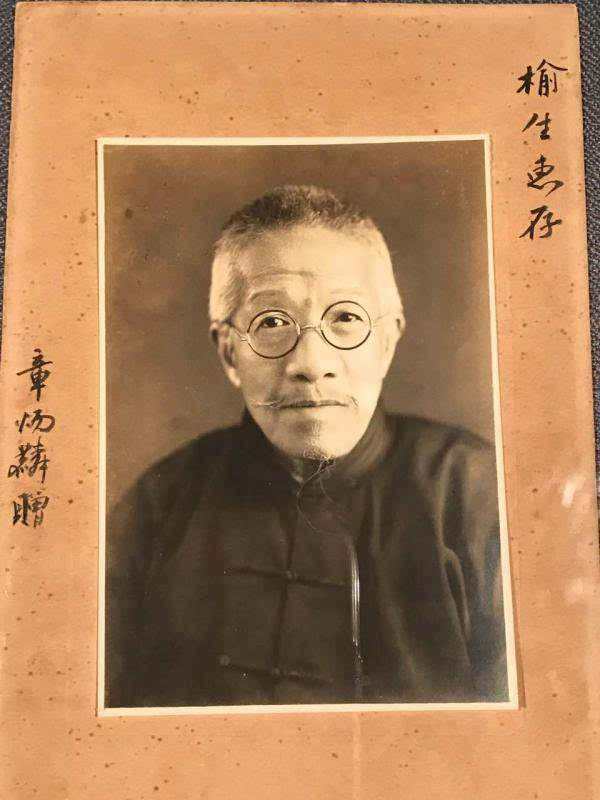

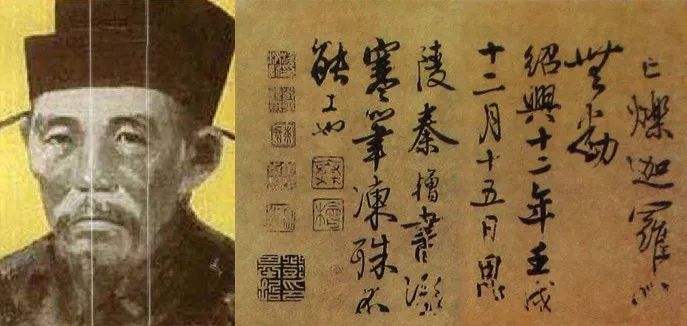

章太炎(1869—1936),浙江余杭人,初名学乘,后改名炳麟,字枚叔,号太炎,早年又号“膏兰室主人”、“刘子骏私淑弟子”等。1891年(光绪十七年),章太炎入杭州诂经精舍,师从俞樾、谭献等,关注经、子之学,初步确立对“今古文”界线的认识,此后几年陆续完成《膏兰室札记》、《春秋左传读》等。1907年,章太炎先生模仿西汉扬雄《輶轩使者绝代语释别国方言》(简称《方言》)撰写过一部《新方言》,在汉语方言研究史、汉语语源学史以及中国语言学史上都占有很重要的地位。

扬雄(公元前53—公元19年),撰写过著名的《凉州箴》。秦朝以前,每年八月,政府派遣“輶轩使者”(乘坐轻车的使者)到各地搜集方言,并记录整理。这些材料由于战乱而散失。扬雄的老师严君平收集了1000多字,扬雄的亲戚也有了解。扬雄对此很感兴趣,自己有搜集整理了很长时间,经过27年,写成了《方言》这部书。

《方言》是汉代训诂学一部重要的工具书,也是中国第一部汉语方言比较词汇集。它的问世表明中国古代的汉语方言研究已经由先前的萌芽状态而渐渐地发展起来。《方言》在世界的方言学史上也具有重要的地位。《方言》不仅是中国语言学史上第一部对方言词汇进行比较研究的专著。在世界语言学史上也是一部开辟语言研究的新领域,独创个人实际调查的语言研究的新方法的经典性著作。《尔雅》、《释名》、《说文解字》构成了我国古代最著名的辞书系统。

这部书是扬雄在收集了周代记录的方言资料和实际调查了当时方言的基础上整理出来的(因为书中所用的资料,有的来自《列子》、《庄子》、《吕氏春秋》等书),今存13卷(见东晋郭璞《方言注》(涵芬楼四部丛刊本))共六百六十九条,一万一千九百多字。体例仿《尔雅》,所收词汇虽不标门类,但基本上是按内容分类编排的。 释词一般是先列举一些不同方言的同义词,然后用一个通行地区广泛的词来加以解释,以下大都还要说明某词属于某地方言。也有时先提出一个通名,然后说明在不同方言中的不同名称。时人赞叹说《方言》是“悬诸日月不刊之书”。

章太炎认为,今言是由古语发展而来的,根据古今声韵转变规律,可以上探语源,下明流变。章氏鉴于先代的绝语殊言当世尚存,便汇集汉语方言词语,并运用古今音转理论加以整理,探求其本字和语源。他的《新方言》以当时的活方言为对象,收集方言词语八百余条,按词义分作释词、释言、释亲属、释形体、释宫、释器、释天、释地、释植物、释动物,共十类,即为十卷。第十一卷为音表,包括古音韵母二十三部表和古音声母二十一纽表。该书的主旨在于通过考释方言词语的本字和语源,以求以古语证今语,以今语通古语。在方法上,该书将文献资料与活方言互相印证,上稽《尔雅》、《说文解字》、《方言》等古代文献,下查各地活方言中的流行词语,并依照戴震《转语》中“疑于义者,以声求之;疑于声者,以义正之”的原则,运用汉语声韵演变规律及古今音转的理论来考察词语在不同时代和不同地域上的演变。该书中每一条目,一般均先列古书书证,以证明某字确有某义,其后再列现代某地的方言词语,并揭示出这些方言词语与古籍中某字在音义上的关联,从而证明古籍中的某字即为今之某方言词语的本字。例如: 《尔雅》:时、寔,是也。《广雅》:是,此也。淮西蕲州谓此曰时个,音如特;淮南扬州指物示人则呼曰时,音如待;江南松江太仓谓此曰是个,音如递,或曰寔个,音如敌。古无舌上音,齿音亦多作舌头,时读如待,是读如提,寔读如敌,今仅存矣。(卷一) 乡,所也。《左传》曰:毁于而乡。《匡谬正俗》曰:俗呼某人处为某享。是乡声之转。今绍兴称在此处曰在享,许庚切;苏州谓内曰里享,音如向,本乡字也。(卷一) 该书卷末附《岭外三州语》一卷,记录惠州、嘉应州、潮州三地的客家话语词六十余条,也一一利用古代文献引证考释。例如: 《尔雅》:厖,壮大也。《方言》:凡物之大貌曰丰厖。三州谓人肥大曰厖,壮亦曰丰厖。《方言》:奕,容也。凡美容谓之奕。《鲁颂》:新庙奕奕。笺云:奕奕,佼美也。三州谓人貌美曰奕,或曰奕致。

章太炎的《新方言》能够以当时的活方言为研究对象,在这一点上,章氏继承了扬雄《方言》从实际的活语言出发来研究语言的优良传统,这也是该书较之那些一味从古书中抄录方言资料的著作高明的地方。经过章氏的搜集、整理和考释,不但使后人获得一批有用的方言资料,而且古籍中的一些难字也由于与活方言的词语相互参证,变得较易理解了。但是由于章氏拘泥于“今之殊言,不违姬汉”的陈腐观念,未能认识到语言是随着社会的发展而不断发展的,因而硬要将方言口语词汇都在《尔雅》、《说文解字》等古代文献中求得本字,这样书中也就难免有穿凿附会之处了。《新方言》有清光绪三十四年(1908年)日本铅印本、清宣统元年(1909年)文学会社石印本、浙江图书馆校刊《章氏丛书》本等。

章太炎的《新方言》,作爲中國現代方言學的開山之作,兼具學術與政治的雙重意義,既是中國語言文字學的專門著作,也是中國近現代史上重要的歷史文獻。《新方言》自1907年出版至今已110年,但學術界對其版本源流、成書過程與重訂情況,仍未明了,甚至在本世紀初發展成爲國際性的學術論爭。查國内外各圖書館所藏,《新方言》的版本不下十五種。結合章太炎與友朋的往來書信等文獻對這些版本細加考察,可確定是書初版於1907年,後經章氏反復修改,最終於1909年出版了重訂本。二者均在日本東京印行。隨着清朝覆亡與民國建立,《新方言》在國内流布漸廣,涌現出以從日本傳入的兩個版本爲祖本的衆多版本,構成兩個不同的傳承體系,最終形成《新方言》長達百餘年的版本源流系統。

综上所述,章太炎的《新方言》是一部以古语证今言,以今言通古语的辞书。《新方言》是研究古籍中的古文和现代方言互相印证的宝典。《新方言》就是这样一部在汉语语言学史上划时代的科学系统的著述。章太炎《新方言》在汉语方言研究史、汉语语源学史以及中国语言学史上都占有很重要的地位。

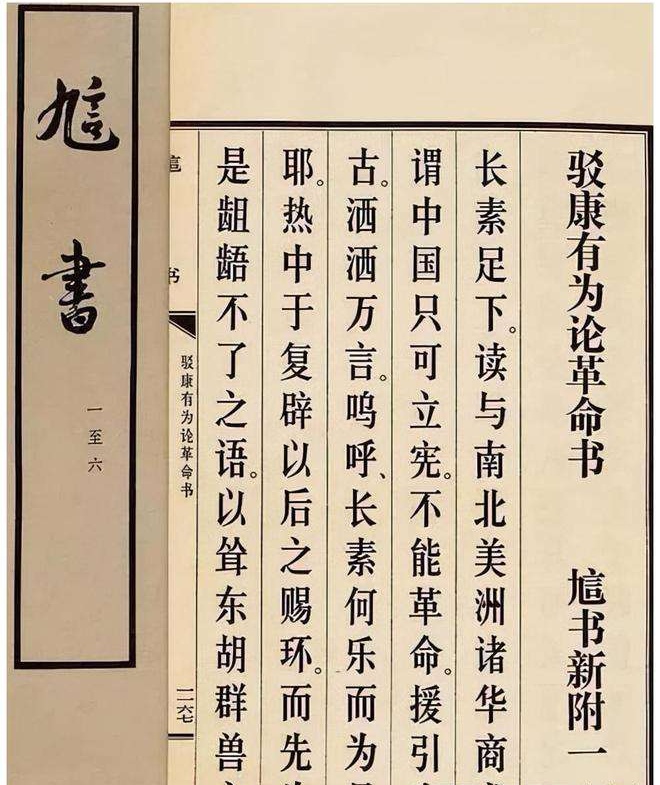

章太炎先生还是一代国学宗师,“博通今古,文宗魏晋,治小学音韵尤精”,黎元洪以“东南朴学”四字誉之。太炎先生早年求学于杭州西湖孤山的诂经精舍,师从经学大师俞樾等著名学者,始著《膏兰室札记》与《春秋左传读》。其后,太炎先生笔耕不辍,有《訄书》、《国故论衡》、《新方言》、《猝病新论》、《菿汉微言》等诸多著作,内容涵盖经学、训诂学、史学、医学、音韵学、文字学、文献学、哲学等多个领域,体现其深邃的学识。在这些著作中,既有对传统文化的整理和研究,也有对现实的探讨和关注,是章太炎留给后人最宝贵的一笔精神财富。令章太炎没有料到的是,远在甘肃的李鼎超却模仿他的《新方言》撰写了一部《陇右方言》。

李鼎超(1894—1931)字酝班,清末民初学人。后应兰州中山大学之聘,讲授文字学。其中《方言志》为其得意之作,从草拟到定稿历时近十年,初名《武威方言》,后更名《陇右方言》共十卷一册。正文体例依章太炎《新方言》,分释词、释言、释亲属、释形体、释器、释宫、释天、释地、释动物、释植物等。凡1214条。全书卷首有《自序》,卷末置《自跋》。

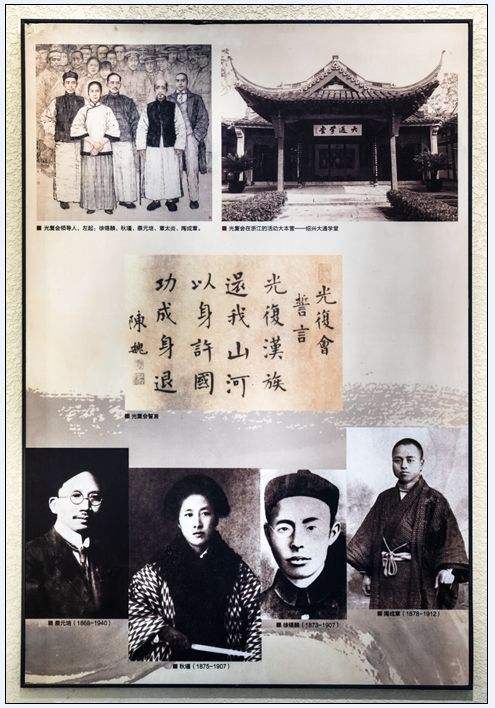

自1905年起,章太炎在《国粹学报》上发表若干学术文字,并在东京开设国学讲习班,“宏奖光复,不废讲学”。梁启超在《近代学风之地理的分布》中评价说:“甘肃与中原窎(diào)隔,文化自昔朴塞,然乾嘉间亦有一第二流之学者,曰张介侯(澍),善考证,勤辑佚,尤娴熟河西掌故。整个清代二百六十八年中,就甘肃来说,以他(张澍)卷轶浩繁。”因章太炎早就对张澍仰慕已久,对丝路古郡武威的文史心驰神往。恰在此时,章太炎无意中得到山东日照学者丁以此手抄的武威李铭汉《尔雅声类》中的《释诂》一卷和清代著名武威籍大学者张澍手批的《潘挹奎文稿》,他为该两书亲手校注。章太炎通过对这两部文稿的校注,不但熟悉了丝路古郡武威的历史掌故与潘挹奎写的《少保李栖凤传》,而且掌握了张澍对甘肃大汉奸李栖凤的否定态度。

三、章太炎与蒋介石的国仇家恨

1925年3月,伟大的革命先行者、国民党领袖孙中山先生在北京逝世,消息传开,天下哀悼,山河同悲。于右任、张继、丁惟汾、吴稚晖、居正等十七人联名呈递建议请章太炎执笔写国父墓志铭,但已凭仗权术篡取国民党最高权力的蒋介石却故意将报告弃置一边不予理睬。1929年春,耸立于南京东郊钟山之麓的“中山陵”竣工。墓志铭本是由章太炎执笔写就的《祭孙公文》,然而由于章太炎平素常常斥责蒋介石的革命不是真革命而为后者深为忌恨,老蒋终以中山陵建筑总监的身份和党国代表的名义拒绝使用章太炎撰写的墓志铭。因此,中山陵建成之后,碑亭虽在,却没有墓志铭,不得已而将章太炎提出的“天下为公”四字刻于亭中以代之。对此,章太炎愤怒地说:“蒋以个人好恶,竟宁使革命元勋之陵墓缺少碑铭,可憾也。”

原来,章蒋两人之间早就有隔阂。首先,章太炎以革命前辈自居,又一向耿介、勇敢而恃才傲物,从来就看不起蒋介石这个青帮流氓出身的浙江同乡。对比自己小将近20岁的浙江老乡蒋介石,章太炎一贯不太看得起,明里暗里从来不假颜色。其次,1912年1月14日(民国元年)凌晨二时许,上海广慈医院传出一声枪响,蒋介石受沪军都督陈其美指使,出于权力倾轧而暗杀了光复会副会长陶成章。这一血腥的事件导致光复会从此一蹶不振,大大削弱了革命力量,故而太炎对此始终耿耿于怀,不予宽释。蒋介石忽左忽右,投机革命,而一旦大权在手,又翻脸不认人,所以对章太炎蒋从无善言,认为蒋介石“为人阴鸷,工于心计,爱耍手腕”且“殊无国民领袖之气质……”因此太炎终身与蒋介石交恶,故而睚眦必报的蒋介石对章太炎也很冷淡。

1920年6月,章太炎提出了“联省自治”构想,迅速获得了各方面的响应。其中西南地方军阀反响最为强烈,并且先后宣布实行“自治”。原来,护法运动失败后,南北政权的对立,使章太炎感到“中央集权制”在中国行不通,于是产生了“联省自治”的想法。在章太炎看来,联省自治既可以抵御外侮,又可以避免内乱,还可以维护统一。但是,军阀们宣布“自治”显然是为了割据的需要,而不是章太炎所希望的停止战争、保护民权。

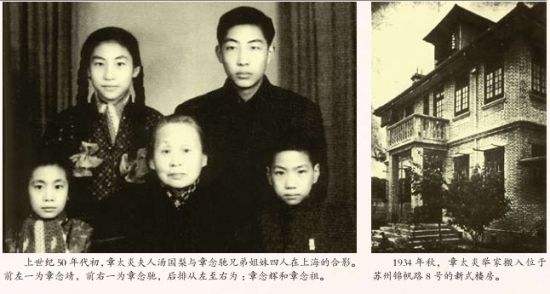

1927年3月,北伐军占领上海,随后蒋介石便制造了血腥的“四一二大屠杀”。1927年5月4日,因章太炎主张“五族共和”与“领土完整”,极力维护“五权分立”的“议会制”的民国政府,与国民党政见不同,曾发表《讨蒋介石》通电全国反对苏俄支持下的北伐,故而国民党上海特别市党部下达了“通缉学阀章炳麟令”。在南京国民政府公布的“通缉反动学阀”66人名单中,章太炎列名第一,两间私房被没收。章夫人汤国梨急忙把太炎先生转移在妹妹家中,竭心照顾,百般劝慰。此后,章太炎又藏到日本医院中。就这样,章太炎时而藏到日本医院,时而又藏到亲戚家,过着东藏西躲的半囚生活,他消声匿迹与社会隔絶,“被迫做起宁静的学者”,这才躲过了白色恐怖。

1928年,北洋政府倒台,由于章太炎不思改悔,稍有自由便发表反蒋言行,12月他又被第二次通缉。在丁惟汾等老友们疏通下,始不缉拿,限闭门思过。他不得不再次消声匿迹,故而1928年后章太炎开始隐居不出,专心学问,对外自称是“中华民国遗民”。

四、章太炎“骂死”国大代表李鼎超

众所周知,源于西方的“代议制”是以议会为国家政治活动中心,由少数代表通过讨论或辩论进行主要立法和行政决策的政治制度和政权组织形式。早在1908年,章太炎就在《民报》上发表《代议然否论》一文,揭露了“代议制”的种种弊病。他认为“代议制”中的议院“名为国会,实为奸府”,议员名为人民代表,实为政党依附,而且造成贫富悬殊,他指出“代议政体者,封建之变相”。尤其可贵的是,章太炎指出“代议”政体不适合中国国情,在中国必行不通。《代议然否论》表现了中国资产阶级进一步革命的要求,是一篇有功于资产阶级革命的檄文。但是,蒋介石却反其道而行之,为了搞独裁偏要在中国制度建设中移植近代西方的“代议”制度。

民国二十年(1931)春,兰州中山大学讲师李鼎超以无党派人士被选为国民会议代表,赴南京参加“代议制”的国民会议。

1931年5月5日,南京正是江南春雨的季节,南京国民会议召开,丁惟汾作中央执行委员会报告,蔡元培作中央监察委员会报告。蒋中正作《党内团结是我们唯一的出路》的讲话,他在致辞中反对共产主义,也反对英美的民主主义,公然主张实行法西斯主义。会后,意气风发的李鼎超兴致勃勃地来到上海,持《陇右方言》手稿拜访国学大师章太炎。

李鼎超进入章家落座后,首先自我介绍是清末甘肃凉州府武威县进士李于锴的长子,特此登门感谢章太炎为祖父李铭汉音韵学著作《尔雅声类释诂》手校。章太炎一听点点头,表示对清代凉州府武威县副贡生李铭汉后裔的欢迎。

其次,37岁的李鼎超自我介绍是兰州中山大学讲授文字学的讲师,现模仿章太炎先生的《新方言》撰写了一部《陇右方言》,敬请不吝赐教?章太炎先生接过《陇右方言》开始仔细阅读。

再次,李鼎超又介绍自己远祖是清初两广总督李栖凤,此次以无党派人士身份开完国民会议后,顺便游历“日出江花红胜火”的江南,以缅怀祖先的丰功伟绩。

章太炎先生少年时期从书籍和长辈口中了解,清政府曾对江南地区反抗和具有反清意识的文人士子进行残酷打击。他自称在少年时代就有“逐满之志”,“夷夏之防”印入他幼小的心灵里,播下了反清民族主义的种子。不料李鼎超却竟然前在反清义士面前显摆大汉奸家所谓“光荣史”,章太炎先生不由得怒火中烧:直接攻击国民会议?一定会加深蒋介石对他的政治迫害;批评《陇右方言》是“剽窃之作”?必然会使李鼎超认为自己太小气;当场对西北学子进行痛骂?势必有失国学大家风范。于是采取了他“骂人不带脏字”的一贯风格。于是,章太炎先生合上《陇右方言》手稿,冷冷地问李鼎超是否有去扬州的打算?李鼎超不知是计回答没有。

章太炎先生给李鼎超讲起了一个历史故事。以前,去岳飞墓参观的游客,在经过秦桧跪像的时候,都会忍不住朝他脸上吐两口唾沫,以表示对秦桧的痛恨之情。如今人们的素质都有了很大的提升,也知道随口吐痰是不文明的行为,所以已经没有人在朝秦桧跪像上吐痰了。但是这并不代表人们已经原谅了秦桧,在大多数人看来,秦桧的行为丝毫不值得原谅。

不光是普通人无法原谅秦桧,甚至就连秦桧的子孙都羞于姓秦。例如在清朝乾隆年间,有一个秦桧的子孙高中状元,他和友人游玩西湖时路过岳飞墓,想到当年秦桧对岳飞将军的迫害,忍不住提笔写下了两句对联,成为千古名句传诵至今。这个状元就是乾隆十七年万寿恩科状元秦大士。

秦桧在没有发迹之前,曾经当过一段时间的私塾先生,靠着给有钱人家教书过活。那时候的私塾先生地位其实并不高,愿意干这一行的也都是自知科举无望的学子,倘若再遇到一些性格顽劣的孩童,那真是秀才遇到兵有理说不清,受辱也是家常便饭。而秦桧年轻时表现得很有骨气,有一次他被学生顽劣的行为气得不轻,特意作了一首诗表达自己的心情,其中有两句是:“若得水田三百亩,这番不做猢狲王。”

秦桧对金钱的贪婪,大概也就形成于这一时期。后来他考中进士,紧接着又入朝为官,担任宋朝宰相长达19年的时间,深受宋高宗赵构的信任。在他把持朝政这些年,聚敛了无数财富,还结党营私,屡兴大狱,是最著名的奸臣之一。然而最可恨的是,他还害死了岳飞,这是他做得最令人气愤的一件事情。

到了清朝年间,秦姓出了一位名人叫秦大士,他从小就表现得聪明异常,十岁就能吟诗作对,而且书法也写得很好,很小的时候就能靠润笔费养活全家人。秦大士23岁时就考中举人,这在古代算是一个非常傲人的成绩了。在秦大士38岁时,恰逢当朝皇太后60寿辰,乾隆为表庆祝特意开了一个万寿恩科,秦大士入京赶考一举夺魁。

秦大士在高中状元之前,在江南文坛就已经很有名气,被称为诗、书、画三绝。等到秦大士考中状元后,向来喜欢附庸风雅的乾隆皇帝也对他青眼有加,让他担任科举考试的考官替朝廷选拔人才。秦大士吸取了秦桧的教训,所以他考中状元后无心仕途,反而是一心做学问,也很少过问朝政。

有一天,秦大士和好友共游西湖,在经过岳飞墓时,有文坛好友故意想看他笑话,就对秦大士说:“你也姓秦,是秦桧的后裔子孙,看到祖先日日夜夜跪在这里,你难道不想发表一下感想吗?”秦大士听了也不生气,反倒是坦然自若,他提笔写了两句对联:“人从宋后羞名桧,我到坟前愧姓秦。”表达了他对秦桧害死岳飞将军的愧疚之情。

秦大士究竟是不是秦桧的后人?这个恐怕只有他自己才知道了。毕竟自从秦桧害死岳飞后,很多秦姓之人都纷纷撇开跟秦桧的关系,有很多秦姓之人为了免受牵连甚至改名换姓。从秦大士所写的对联来看,恐怕他确实有可能就是秦桧的后人,只不过出于某些原因,他并不方便承认自己的家世。

据说后来乾隆听说此事后,对秦大士的身世表达了极大的兴趣,他特意召来秦桧向他询问说:“汝家果秦桧后乎?”乾隆这句话问得十分直接,秦大士也不知道如何回答,最后只好回答说“一朝天子一朝臣。”秦大士这句话既表明了自己的忠心,又撇开了与秦桧之间的联系,可谓是十分巧妙。不过,从这里也可以看出,哪怕是秦大士这样的豁达之人,也羞于与秦桧扯上关系。

章太炎先生最后指出,岳飞名垂千古至今仍然是人们心目中的大英雄,而秦桧虽然生前位极人臣,可死后却遗臭万年,还被铸成跪像,生生世世跪在岳飞墓前忏悔。“扬州十日”有个纪念地名曰:扬州螺丝结顶街,由“摞尸及顶”的谐音而来,当年史可法抗敌,巷战血拼时尸体一个摞一个直到城墙顶……因“两广总督”李栖凤父子兄弟一家是参加“扬州十日”大屠杀发家的军户,子孙应到扬州去谢罪?!李鼎超这才明白章太炎“指桑骂槐”的策略,顿时羞愧难当,血涌脑门……章夫人汤国梨也发觉屋里气氛不对,但已经无法阻止了。就在这时,暴怒的章太炎勒令李鼎超应该到“螺丝结顶街”下跪谢罪,遂下“逐客令”。

章夫人汤国梨一边埋怨章太炎“不看僧面看佛面”,一边搀扶着欲哭无泪的李鼎超踉踉跄跄出了章氏家门……无论汤国梨如何宽慰,李鼎超还是患抑郁症住进上海医院,不久便病死了,时年37岁……

人们不禁发问:章太炎先生名气很大,嘲弄康有为,蔑视袁世凯,看不惯孙中山,大骂胡适之,而且是出了名的“章疯子”,谁都敢骂,当年连权倾一时的大总统袁世凯,他也敢抡起椅子砸,站在总统府门口破口大骂,底蕴资历明显不如的蒋介石被骂一骂也无伤大雅,并不会很丢人,一个小小的“国大代表”李鼎超怎么会想不开呢?“男儿有泪不轻弹,只是未到伤心处”,原因是甘肃大汉奸李栖凤家族投降满清后,不仅害死了民族英雄史可法、李定国等名人,而且双手还沾满了上十个省上千万同胞的鲜血,比宋代的秦桧有过之而无不及,子孙无论怎样也无法洗白!正值年富力强的李鼎超觉得“青史留名”的梦想已经破灭,人生失去了奋斗的意义,心理防线彻底崩溃了……

五、尾 声

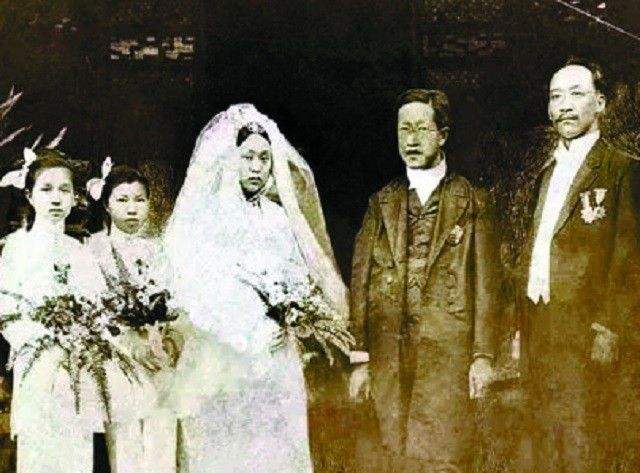

1936年6月14日,章太炎在苏州去世时留下遗嘱:“设有异族入主中原,世世子孙毋食其官禄!”想必太炎先生彼时的心境一如明末志士一般的悲怆,其遗言强硬如铁,慑人心魂,表明其崇高的民族气节。由于章太炎是中华民国“五色旗”设计者,被国民党政府批准“国葬”时夫人汤国梨做主为丈夫披上的“五色旗”。但是,蒋介石却因其家属反对身披“青天白日满地旗”而使坏,三万元的治丧经费迟迟不支付到位,故而导致“国葬令”徒有虚名。直到1955年3月,在周恩来总理的关心下,章太炎先生才安葬于杭州西湖南屏山下,与抗清兵败而不屈殉国的南明民族英雄张苍水墓为邻,满足了他的生前遗愿。

据已故的武威市博物馆于竹山先生透露,1931年李鼎超以伪“国大”代表身份登门向辛亥革命元老章太炎先生请教时,被直接“骂死”在上海,这不但是李氏家族最大的隐私,而且也是武威文化界一直守口如瓶的秘密。令人更为奇怪的是,李氏家族和兰州中山大学如何赴沪料理李鼎超的后事,没有留下丝毫的记载。“愿君化彗尾,为我扫幽燕”,说起晚清时期的学术界,大概也唯有章太炎先生能配得“文学泰斗”的名号。那些学术界的卖国贼一听“章太炎”的大名便噤若寒蝉……

章太炎先生弟子许寿裳用老师的文句写了一副挽联:“内云颉籀儒墨之文,外云玄奘义净之术。专志精微,穷研训诂;上无政党猥见之操,下作懦夫奋矜之气。首正大谊,截断中流。”该诗把太炎先生作为革命文人的一生做了精妙的概括。

会员投稿

会员投稿