《慕容智墓志铭》:为什么“昴城”非得改成“昂城”?

文/郝厚璋

《考古与文物》2021年第2期发表了《唐〈慕容智墓志〉考释》一文。该文首先将《慕容智墓志铭》碑面原貌文字转换为对录文字,然后拿对录文字当依据对《慕容智墓志铭》记载内容进行了考证性解读。但是,由于对录文字中满篇的错字错句错标点,引发了社会各界广泛持续的质疑。

【以下所称“碑面原貌文字”,是指《慕容智墓志铭》碑面原貌文字。以下所称“对录文字”,是指《唐〈慕容智墓志〉考释》一文对《慕容智墓志铭》碑面原貌文字由繁体汉字转换为简体汉字的对录文字】

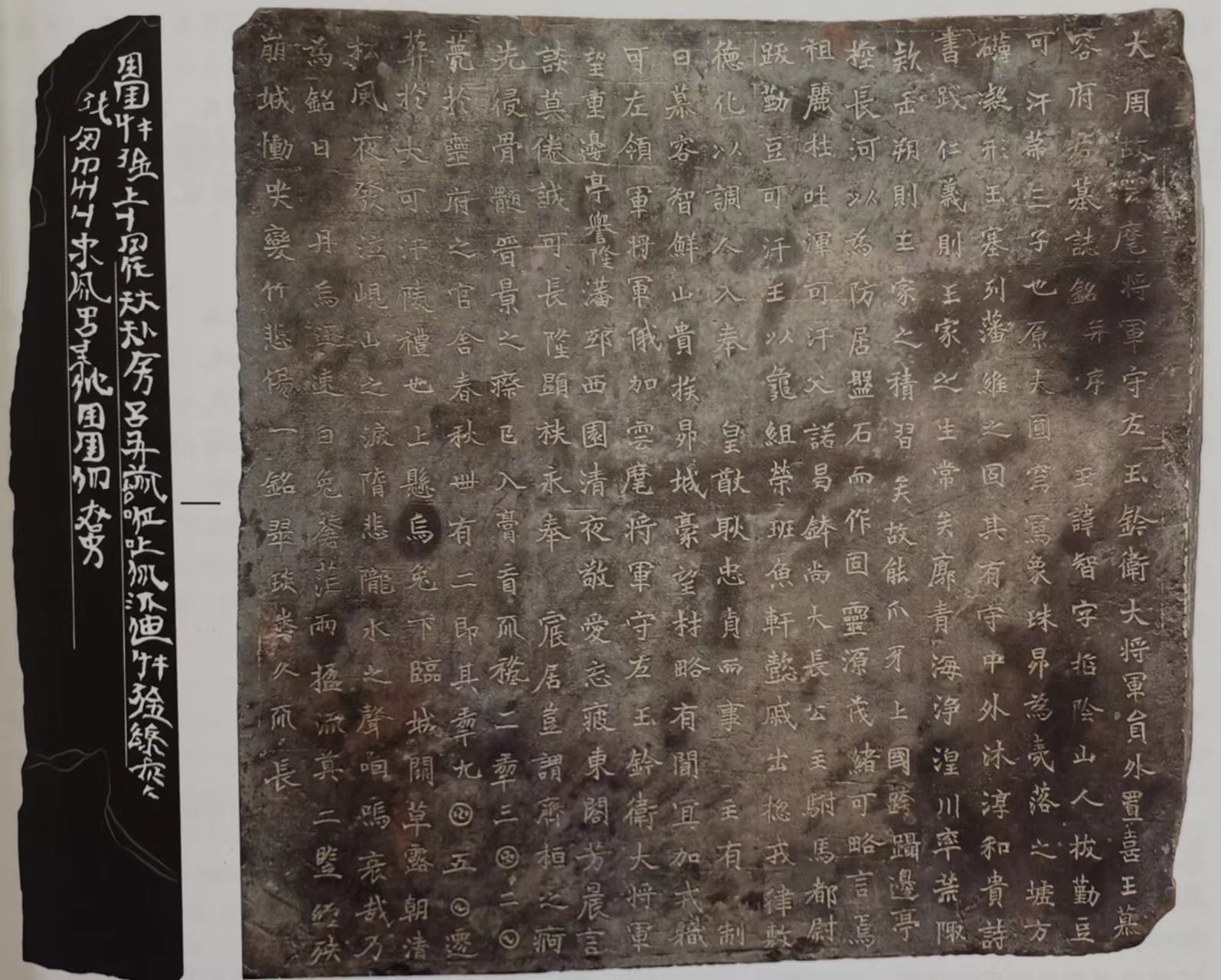

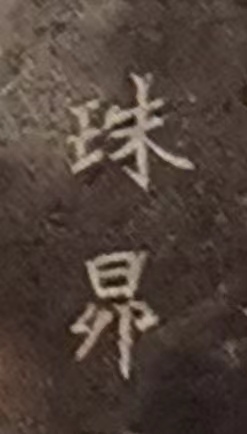

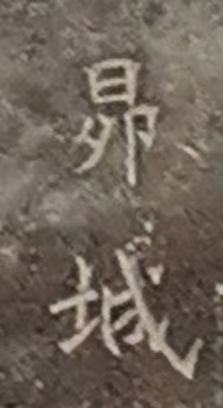

图片显示,碑面原貌文字总共有两个“昴”,一为“原夫圆穹写象,珠昴为夷落之墟”,一为“慕容智,鲜山贵族,昴城豪望”。

对这两个“昴”,在对录文字中,一个忠实地录字为“珠昴”,另一个却改字为“昂城”。大家就犯疑惑了:(1)明明写的是“昴城”,为什么偏要改成“昂城”?(2)明明两个都是“昴”,为什么独独把“昴城”要改成“昂城”?不少人感叹:“还是中国专家有文化。”

对于其中的文化,《唐〈慕容智墓志〉考释*》一文有着忠实的体现:“此处又写道慕容智为‘昂城豪望’,昂城为羌地古城名,又作昴城,是吐谷浑部西迁白兰途中的初据之地,在今四川西北阿坝一带[3]”。参考文献:“[3]周伟洲.吐谷浑史[M].桂林:广西师范大学出版社,2006:8.”。

《唐〈慕容智墓志〉考释*》一文还特别强调:“本文写作过程中得到了陕西师范大学周伟洲和沙武田的指导,谨此致谢。”接着列出了37条之多的参考文献。细数了一下,基本上是一著1条,名冠古今的欧阳修才2条,如果加上“[33]同[3]:131.”“17]同[7]:62-64.”引自周伟洲的参考文献总共有5条,足见周伟洲先生在考古界学术界的学术影响力。

对于以上信息,可以解读为“两个完全确定”“三个无从知道”。《唐〈慕容智墓志〉考释*》一文把碑面原貌文字“昴城”改成对录文字“昂城”,是依据周伟洲先生《吐谷浑史》“昂城,又作‘昴城’”这一学术结论的直接结果,这点完全确定。《唐〈慕容智墓志〉考释*》一文写作过程中得到了周伟洲先生的指导,这一点也完全确定。《唐〈慕容智墓志〉考释*》一文把碑面原貌文字“昴城”改成对录文字“昂城”是不是周伟洲先生的主导意见,无从知道。《唐〈慕容智墓志〉考释*》一文把碑面原貌文字“昴城”改成对录文字“昂城”是不是周伟洲先生的亲笔所为,无从知道。《唐〈慕容智墓志〉考释*》一文的发表是否经过了周伟洲先生的亲自终审定稿,无从知道。

一般而言,指导者,犹导师也,考古主导权、识读定论权、终审定稿权之所系也。按照通常的行规,从考古学术研究的方向主导以至于到考古学术文章的终审定稿,如果不经过指导者的最后把关和修改是绝对不可以进入发表环节的。《唐〈慕容智墓志〉考释*》一文到底是不是这样,真的不清楚。但是,无论《唐〈慕容智墓志〉考释*》一文最后的把关和修改不管是否经过了周伟洲先生,不管出自谁的手笔,作为“指导”者的周伟洲先生于职分于责任都是无法撇清于外的。这样判断应该是比较公允的。

众人对于《唐〈慕容智墓志〉考释*》一文的质疑主要集中在两点,曰满篇错字错句错标点,曰把“昴城”改成“昂城”。

关于把“昴城”改成“昂城”,百度词条也应该是周伟洲先生学术影响力的一个具体体现。百度词条:“昂城,古城名,又作‘昴城’,在今四川西北阿坝一带。”其所举主要证据有三,曰“《魏书•吐谷浑传》‘吐谷浑遂徙上陇,止于抱罕暨甘松,南界昂城、龙涸。’”曰“晋成帝咸和四年(329),其长子吐延即被昂城羌人首领姜聪刺死。”曰“昴为星宿名,二十八宿之一,为西方白虎七宿的第四宿。”

很确凿,三条主要证据中的两条都写作“昂城”,这两条不能拿来自证是显然的。唯一能够佐证“昂城,又作‘昴城’”的,也就是“昴为星宿名,二十八宿之一,为西方白虎七宿的第四宿”这一条了。这一条中的“昴”“西方”字眼很关键,天上“昴”可对应地上“昂”。如果万一有人去翻《旧唐书•天文上》之类的书籍,“昂城,又作‘昴城’”能不能成立就得打个大大的问号了。若有“昴”“昂城”字眼同文出现的这么一件实物,《旧唐书•天文上》之类那也就可有可无了。令人沮丧的是,除了《慕容智墓志铭》,迄今再没有发现哪件实物上同文写着“昴”“昂城”。

作为满腹经纶学究天人的大学者大专家,身事与天文地理密不可分的考古学,居然能够不知道世界上还有《旧唐书•天文上》之类的书籍存在,实在难得。能够拿出“昴为星宿名,二十八宿之一,为西方白虎七宿的第四宿”这一条,居然能够不知道《旧唐书》里还有篇《天文上》,就是说到哪里去都是大笑话。

关于错字错句错标点问题。

(一)考古是一门知识密集型专家密集型行业,从识读文物以至到形成考古学术成果这一系列过程中都是业内学富五车绝顶齐天的响当当人物。特别是国家重大考古项目,其项目重要性专家密集型学术影响力决定了,提交的考古学术成果理应是高水平中的高水平,起码不至于错别字连篇。

众人口水纷纷者,短短392字的对录文字中,满眼的错字错句错标点,惊掉了多少人的下巴。对此众人有“六个不敢相信”:如此之多的错字错句错标点,身在其事的那么多大学者大专家居然没有谁看出来,不敢相信。集身在其事的那么多大学者大专家之学识,认笔划、打标点的水平何尔不及小学生,不敢相信。作为考古业界考古学界名望素著的人物,就这种错别满篇的东西居然还好意思拿得出手,不敢相信。明显不符合碑面原貌文字的字如此之多,居然以标准对录文字定论定调的面目出现,不敢相信。居然以识读差错如此之多的对录文字当依据去阐释解读,不敢相信。就这种严重背离碑面原貌文字的所谓对录文字,居然是国家大项目考古出来的学术成果,不敢相信。许多人毫不客气地评价说:“什么狗屁专家,连小学生水平都不如,简直给中国文化丢人到家了。”

如果说成这是整个专家团队的整体水平,不可能。不能因为一篇文章就把整个专家团队的整体水平看低了,我们不能这样看,我们也不敢这样看。

(二)错别字满篇本来是个小学生都会感觉很丢人的事情,很丢人的事情却变成了底气十足有据有理,那就只好作这样的理解了,错别字多些有好处。好就好在,万一出问题了就大可以推到错别字身上去。反过来讲,如果独独把“昴城”改成“昂城”,有同样笔划分明的“珠昴”在,是不是连个推托的家儿也无处着落了?

1、 为什么认错了的字儿会这么多?

文物文字对录的原则是,文物上是什么字就要忠实地录字为什么字,可以由繁体汉字转换为简体汉字,但决不可以把这个字改成另一个字。

统计了一下,稀奇古怪模糊不辩的字儿除外,由这个字改为另一个字的总共有三字:“昴城”改成“昂城”、“二竖”改成“二鉴”、“藩邸”改成“藩邦”。如果说是认错字儿了,集专家团队之学识难道真的是不如小学生了?能够知道“天授日月”是武则天造字,反而不知道所谓“缶”乃武则天造字“正”,一个个大专家大学者是连“正朔”这个词儿都不曾知道了吧?“□殃”作“经殃”,断识为“经”明明笔划不通,一众大专家大学者的小学写字笔顺科目都差劲到“經”字是怎么走笔也无人记得了吧?就是眼神再不好使,“二竖”“二鉴”的区分是“立”“金”,拿放大镜也不敢分清楚了?“藩邸”还是“藩邦”,是不是一撇直下这点笔划常识也不敢知道了,不至于吧?就是断句标点水平不具备了,碑面另起行“/”总共有多少行字也不会数了吗?如果真的都差劲到这份程度了专家的成色都是点啥水平,还让全社会怎么看。我坚决不相信断金识玉的一众大专家大学者会认不对其中一颗字,无论找出多少套说词我都坚决信不了。身事其中的一众大专家大学者,你们自己信吗?如果真的是都认错字儿了,那只能说明国家把如此重任委错对象了。

2、 为什么要改掉多颗字?

既然认定了是“昴城”﹦“昂城”、“二竖”﹦“二鉴”、“藩邸”﹦“藩邦”,那么,在对录文字中保持为“昴城”﹦“昴城”、“二竖”﹦“二竖”、“藩邸”﹦“藩邸”,在文章考释中按“昴城”﹦“昂城”、“二竖”﹦“二鉴”、“藩邸”﹦“藩邦”作出一一阐释解读,既确保了不伤原字原义原貌又显示了很有内涵很有学识很有文化,这样不行吗,为什么非得要把碑面原貌文字改成另一个字呢?问:这两类“=”能不能一样?这两类“=”到底有没有差别,其间的差别究竟是什么?

考古工作的行业标准和岗位责任决定了,身事考古的大专家大学者的断识文字水平理当高于其他人。除非实在无法辨识的字,除非一时难以识别确定的字,凡是当作考古结论确定的文字应当是一一准确无误,起码不至于出现把碑面原貌文字对录为另一个字这类小儿科错误。就是能够有线索可据的字,都不应该不尽力或胡乱识读为其他字。业外眼光都能挑出如此之多的错误,莫非业余水平反倒高于身在其事精在其术名在其学的大专家大学者们了?这样的东西还能不能算得上碑面原貌文字的标准对录文字?

3、为什么要改的非得是碑面原貌文字“昴城豪望”?

《唐〈慕容智墓志〉考释*》一文考释得很清楚,“昴城豪望”改成“昂城豪望”是依据“[3]周伟洲.吐谷浑史[M].桂林:广西师范大学出版社,2006:8.”。也就是说,《吐谷浑史》关于“昂城,又作‘昴城’”这一学术论断是正确的,金凿石刻的《慕容智墓志铭》“昴城豪望”是错误的,所以《唐〈慕容智墓志〉考释*》一文就将“昴城豪望”改成“昂城豪望”了。这里就“非得来个层层问”了:(1)小学生数学简答题:在时间距离上,从公元691年到公元2006年8月,是相差几天几月几年还是相差上千年?幼儿园智力测试题:在时间先后上,是公元2006年8月在先还是公元691年在先?哪个时间更早?(2)小学毕业考试综合知识题:“2006:8.”,意即《吐谷浑史》出版发行时间是2006年8月。《慕容智墓志铭》记载,墓主慕容智去世时间是“天授二年(691年)三月二日”,亦即该碑勒石时间不晚于中华农历691年3月2日。那么,在时间距离上,是相差几天几月几年还是相差上千年?在时间先后上,是《吐谷浑史》在先还是《慕容智墓志铭》在先?哪个时间更早?(3)是《吐谷浑史》在研究千年前的吐谷浑事情,还是千年前的吐谷浑事情在研究千年后的《吐谷浑史》?是《吐谷浑史》要依据千年前的吐谷浑事情,还是千年前的吐谷浑事情要依据千年后的《吐谷浑史》?(4)出版于2006年8月的《吐谷浑史》的学术论断正确了,勒石于691年的《慕容智墓志铭》反而不正确了,这种逻辑能否完全性地说得通?到底是《吐谷浑史》的学术论断准确,还是《慕容智墓志铭》的记载准确?(5)在证据价值上,到底是“昴城豪望”的实据性价值更高,还是“昂城,又作‘昴城’”这一学术论断的实据性价值更高?在文物文字识读上,到底是要忠实于“昴城豪望”这个实据,还是要忠实于“昂城,又作‘昴城’”这一学术论断这个实据?(6)凭什么说“昂城,又作‘昴城’”这一学术论断就是正确的,又凭什么判定“昴城豪望”这一碑面原貌文字就是不正确的(7)因为认定“昂城,又作‘昴城’”这一学术论断是正确的,就非得通过改动碑面原貌文字来与这一学术论断的正确性保持文字上的一致吗?如果非要在文字上保持一致,应该是“昂城,又作‘昴城’”这一学术论断服从“昴城豪望”这一实物,还是要“昴城豪望”这一实物服从“昂城,又作‘昴城’”这一学术论断?(8)如果非得要改字,需要改字的究竟是“昴城豪望”,还是“昂城,又作‘昴城’”?为什么需要改字的就非得是“昴城豪望”这一碑面原貌文字?(9)为什么正确的非得就是“昂城,又作‘昴城’”这一学术论断?(10)《唐〈慕容智墓志〉考释*》一文对碑面原貌文字的改动不是一颗字,而是多颗字。那么,哪条法律哪个规则规定了可以改动文物上的字?谁给予过这个权利?这个权利出自哪里?(11)凭什么要改动多颗字?这样做是不是符合文物文字识读的忠实原则?这样做是不是真的是为了保证碑面原貌文字断识的准确无误?(12)能不能就以上“?”一一给出合乎逻辑合乎事实合乎规定的解释?

4、文物文字考古考证的重点到底是什么?

有点古怪的是,同在《唐〈慕容智墓志〉考释*》一文中,其他文字的字句标点未见有多少不妥,偏偏错别字错别句错别标点错漏标识都扎堆到了短短392字的对录文字里。《唐〈慕容智墓志〉考释*》一文对于考古主体《慕容智墓志铭》的考古考证识读,难道不是为了保证对碑面原貌文字392字要忠实准确到不出现文字对录差错,而是要保证除这392字之外的其他文字符号标识忠实准确到不出现差错?我们的考古工作,是以文物文字识读的忠实度准确度可靠度为重点,还是以寻找文物改字的理由是多么正当、改字的依据是多么充分、改字的理论是多么正确为重点?如果整个专家团队确实是这种状况这种水平这种态度这种见识,考出来的这种古还有什么真实性必要性可言?

这里需要研究一下逻辑。《唐〈慕容智墓志〉考释*》一文的定位是“考释”,而不是“释考”。“考释”即“考而后释”,“释考”即“释所考者+释所以考”。其差别是,“考释”的主体唯且唯有《慕容智墓志铭》碑面原貌文字。但“释考”的主体就不同,可以是碑面原貌文字,也可以是对录文字。而《唐〈慕容智墓志〉考释*》一文所阐释解读的不是碑面原貌文字这个唯一主体,其阐释解读的“昂城”“二鉴经殃”等恰恰是对录文字。

(三)如果否定地说《唐〈慕容智墓志〉考释*》一文392字对录文字不是整个专家团队学术水平的真实体现,那就只有一个解释,需要《唐〈慕容智墓志〉考释*》一文成为这个样子。除此,我们还能再拿什么去解释这种反常到非常程度的奇葩现象。

1、《唐〈慕容智墓志〉考释*》一文对“慕容智,鲜山贵族,昴城豪望”的解读是:“此处‘鲜山’即‘鲜卑山’,为鲜卑一族的发源地,在今大兴安岭一带。”“此处又写道慕容智为‘昂城豪望’,昂城为羌地古城名,又作昴城,是吐谷浑部西迁白兰途中的初据之地,在今四川西北阿坝一带。”“‘鲜山’即‘鲜卑山’,在今大兴安岭一带”即位于今中华版图的东北方位,“昂城,在今四川西北阿坝一带”即位于今中华版图的西南方位,显然分属于两个毫不交叠的地理方位。要拿毫不交叠的这两个地理方位去证明“昂城,又作‘昴城’”,这中间靠什么穿越?除了地上的“昂城为羌地古城名,是吐谷浑部西迁白兰途中的初据之地”这一条外,另加天上的“昴为星宿名,二十八宿之一,为西方白虎七宿的第四宿”这一条,这两条中有没有同文出现“昴”“昂城”这样的字眼?万一这两条不充分了靠不住了,拿什么真凭实据去确保“昂城,又作‘昴城’”这一学术论断永远正确下去?

我们向来不愿意以最坏的恶意推测别人,但愿不是这样子的。但是,有“五个铁的事实”为证:唐〈慕容智墓志〉考释*》一文对录文字中集中了如此之高的文字、断句、标点、标识差错率,超乎常规,这是铁的事实。错字错句错标点除扎堆在这短短392字中,《唐〈慕容智墓志〉考释*》一文中的其他文字未见有多少字句标点差错,超乎常理,这是铁的事实。无论是392字对录文字还是《唐〈慕容智墓志〉考释*》一文,其中的文字标点符号差错率超出了文物文字对录常规和国家文字出版明文规定,超乎常态,这是铁的事实。作为国列重大考古项目,以慕容智墓考古项目上大专家大学者的富集程度之高,反而出现如此之多的碑面原貌文字断识错误,不合常识,这是铁的事实。最根本的一条,《唐〈慕容智墓志〉考释*》一文对录文字中由这一个字改成另一个字的不是一颗字,而是多颗字,大大背离常识常规常理常态,这是铁的事实。

2、这就有点奇怪了,《唐〈慕容智墓志〉考释*》一文的错别字错别句错别标点错漏标识为什么偏偏都扎堆在《慕容智墓志铭》对录文字里?

请看,《慕容智墓志铭》总共有两个笔划分明的“昴”:“原夫圆穹写象,珠昴为夷落之墟”“慕容智,鲜山贵族,昴城豪望”。

在对录文字里,如果独独把“昴城”改成“昂城”,有同样笔划分明的“珠昴”在,很容易吸人眼球。将“昴城”改成“昂城”、“二竖”改成“二鉴”、“藩邸”改成“藩邦”,就能以错伴错为“昴城”改成“昂城”打掩护。只改动文字易将众人的关注点集中在文物上的字是否容许改动这个关键问题上,不如索性来个断句、标点以至“/”全带错,再加把难认难断的字“正朔”改为“缶朔”、“□殃”写作“经殃”,摆个一同有错的迷魂大阵来掩护“昴城”改成“昂城”暗度陈仓。如果光改字不阐释解读或只阐释解读为什么“昴城”改成“昂城”易招众疑,如果对改动过的所有文字都一一作出阐释解读的话,对“藩邦”“缶朔”这样的考古专家常识字,不解释还好,一解释反而坏事。于是就挑选了用“二竖□殃”改成“二鉴经殃”的奇特点去转移众人对“昴城”改成“昂城”的注意力。差错多些的好处在,如果万一遭遇追问了不得不改正,只需要改正其它差错,只要不必把“昂城”改正为“昴城”,那就成功实现了“昂城,又作‘昴城’”这一学术论断由没有真凭实据到有实物证据的安全转换。

如果不认为是这样,那么请回答:对碑面原貌文字“昴城豪望”,是字儿认错了把“昴城”笔误为对录文字“昂城”的呢,还是改字为“昂城”的呢?担负国家重大考古项目的大专家大学者,就理直气壮地可以不认识“正朔”“二竖”“藩邸”这么普通这么清晰的字吗?如果要自认本来就是这么点水平,那么再问,经手断代断识过的文物是不是仅仅止于一个《慕容智墓志铭》?

3、显然,对于所谓“昂城,又作‘昴城’”这一学术论断,连提出者本人都知道越来越靠不住了,更担心所谓“昂城为羌地古城名,是吐谷浑部西迁白兰途中的初据之地”“昴为星宿名,二十八宿之一,为西方白虎七宿的第四宿”这两条根本性支柱迟早会倒掉。说直白一点,就是借用《唐〈慕容智墓志〉考释*》一文要把“昴城豪望”做成“昂城,又作‘昴城’”这一公认学术定论的实物证据。

如果不是这样,那么请问,有在文章中按“昴城”=“昂城”阐释解读的这种常规办法可以选择,为什么对录文字中非得要把“昴城”改成“昂城”?既然“昂城,又作‘昴城’”这一学术论断是天底下最正确的,不把“昴城豪望”改成“昂城豪望”难道“昂城,又作‘昴城’”就不能成为天底下最正确的学术论断了吗?

(四)《唐〈慕容智墓志〉考释*》一文的署名作者、署名单位身在慕容智墓考古项目,其指导者又为业界名望人物,其职其责本身就负有将《慕容智墓志铭》碑面繁体文字转换为简体对录文字的职责,且职在以简体对录文字为标准去统一普天下的引用使用口径。一言概之,无论是把这篇文章说成是考古成果还是考古学术文章,都无法说通《唐〈慕容智墓志〉考释*》一文392字对录文字算不上考古结论这类的理由。

我们看个常识性笑话。《唐〈慕容智墓志〉考释*》一文曰:“志文载慕容智‘为可汗第三子也’。”“由文献和墓志记载来看,闼卢摸末长兄封号‘成王’,三弟封号‘喜王’,五弟封号‘宣王’,皆为一字王。”可见,《唐〈慕容智墓志〉考释*》一文把墓主慕容智断识为“喜王”了。稍稍具备点深入些的史学常识的人都知道,“喜王”与“员外置喜王”是分属于不同范畴不同级别的两类官爵,内涵上“员外置喜王”≠“喜王”。志盖正面篆书分明写着“大周故慕容府君墓志”,碑文题头明确是“大周故云麾将军守左玉钤卫大将军员外置喜王慕容府君墓志铭并序”,只见“员外置喜王”,未见“喜王”。这就已经醒目不过地点明了,墓主慕容智是“员外置喜王”,而不是“喜王”。“员外置喜王”与“喜王”,差的尺码大了。行外人不懂这些犹可,对于要为考古考证下定论的人这是起码必须具备的常识性史学知识。

(五)对此,我们只能用“六个难以置信”来表达难以置信:对“昂城,又作‘昴城’”这样的学术论断,唯知引用却没有谁敢去根究敢去撼动,难以置信。短短392字对录文字中的错字错句错标点算作是一众大专家大学者之识读集成,难以置信。满篇错字错句错标点的东西也有勇气拿出来标准于普天下,难以置信。能够跳过文字差错率标准发表出来,难以置信。对文物上的字也敢堂而皇之地改成另一个字还敢以正大理由冠冕堂皇之,难以置信。放肆无忌到敢于公然藐视天下人,把普天下睽睽众目当瞎子耍弄,难以置信。

穿插个小知识。“昴为星宿名,二十八宿之一,为西方白虎七宿的第四宿”是“昂城,又作‘昴城’”的这一学术论断的重要理论支柱,其中的“昴”“西方白虎”字眼很关键。要知道,算命先生依据的所谓“西方白虎”与《旧唐书•天文上》之类典籍中的星宿方位是分别属于两个范畴的两类概念,不能完全等同。相术历算将星空“二十八宿”分为四组,用对应东、南、西、北方位的办法分别命名为“东方青龙”“南方朱雀”“西方白虎”“北方玄武”,每组七星。属于“西方白虎”的七星分别是“奎、娄、胃、昴、毕、觜觿、参”。《史记》《汉书》:“奎、娄、胃,徐州。昴、毕,冀州。觜觿、参,益州。”“徐州”“冀州”“益州”分别位于今河南省、河北省、四川省。把“益州”即今四川省说成位于华夏版图的西南方位是没有一点问题的,但若是把“徐州”即今河南省、“冀州”即今河北省说成位于华夏版图的西南方位显然是天差地远。再看,属于“南方朱雀”的七星分别是“东井、舆鬼、柳、七星、张、翼、轸”。《史记》《汉书》:“东井、舆鬼,雍州。柳、七星、张,三河。翼、轸,荆州。”“雍州”即今陕西省以西版图均属于“禹分九州”时“雍州”的地理范畴,很明确是在北方。“荆州”即今包括湖北省、湖南省、江西省在内的广大地区,很明确是在南方。把“荆州”说成在南方是毫无问题的,但如果把位于北方的“雍州”也说成在南方明显说不通的。由此可见,“昂城,又作‘昴城’”这一学术论断是拉扯相术历算上的“西方白虎”星宿类别冒充天文地理上的星宿方位了。

一句话:“撼星空易,撼一字难”。

无论考古工作还是学术研究,历来是有些规矩有些底线的。这里仅提示几点:

(一)文物上的字不能改,谁都没有这个权利。这是说到天边去都不能许可的坚定原则。

(二)文物文字识读最基本的原则是忠实,即忠实于原貌,忠实于原义,忠实于原字。

(三)文物上的原字是什么字就是什么字,绝对不容许由这个字改为另一个字,哪怕一个字都不行。

(四)谁敢动文物上的字谁就在冒天下之大不韪,谁敢儿戏这些原则谁就得面临身名俱裂。

这是中国自古以来考古行业的共同准则,也未见哪条法律条规哪个学术规程的明文上有容许改动文物文字的条款或字眼。

再重申一遍,文物上的字不能改,不管他是谁。

附上《考古与文物》2021年第2期原载《唐〈慕容智墓志〉考释》一文中《慕容智墓志铭》对录文字的原文原样,另附《慕容智墓志铭》碑面文字图片,以此为证,方便对证。

大周故云麾将军守左玉钤卫大将军员外置喜王慕容府君墓志铭并序:王讳智,字哲,阴山人。拔勤豆/可汗第三子也。原夫圆穹写象,珠昴为夷落之墟;方/礴凝形,玉塞列藩维之固。其有守中,外沐淳和,贵诗/书,践仁义,则王家之生常矣。廓青海,净湟川,率荒陬,/欵缶朔,则主家之积习矣。故能爪牙上国,跨蹑边亭,/控长河以为防,居盘石而作固。灵源茂绪,可略言焉:祖丽杜吐浑可汗。父诺曷钵,尚大长公主,驸马都尉、/跋勤豆可汗。王以龟组荣班,鱼轩懿戚。出总戎律,敷/德化以调人;入奉皇猷,耿忠贞而事主。有制/曰:慕容智,鲜山贵族,昂城豪望,材略有闻,宜加戎职,/可左领军将军,俄加云麾将军,守左玉钤卫大将军。望重边亭,誉隆藩邦。西园清夜,敬爱忘疲,东阁芳晨,言/谈莫倦,诚可长隆显秩,永奉宸居!岂谓齐桓之痾,/先侵骨髓,晋景之瘵,已入膏肓。天授二年三月二日,/薨于灵府之官舍,春秋卌有二,即其年九月五日迁/葬于大可汗陵,礼也。上悬乌兔,下临城阙,草露朝清,松风夜发。泣岘山之泪,隋悲陇水之声,咽呜哀哉!乃/为铭曰:丹乌迅速,白兔苍茫,两楹流奠,二鉴经殃。/崩城恸哭,变竹悲伤,一铭翠琰,地久天长。

【作者简介】郝厚璋,生于凉州,学于兰州,居于福州。作品发表于《中华时报》《读者》及新华网、广播电台等刊物媒体。经济社会研究成果发表于《新华文摘》《人民文摘》《国内动态清样》《经济日报》《经济参考报》等刊物。

四、两点提示

声明:以下文字与以上没有任何关系任何联系,将以下文字理解为与“四、两点提示”以外有任何关系的或有任何联系的均属于错误理解,都不属于本义,本人一概不予认可。以下文字完全是借这篇文章顺便提示两点,为避免其联系起来,故特别另置又特别声明。希望准确理解。

1、这里再次呼吁有关方面,对于出土于甘肃省武威市天祝县的“铜牦牛”,其“假牦牛”特征及诸多证据表明,所谓“元代藏铸”这一学术断代结论是错误的,是站不住脚的。有关方面要重视这个问题,应重新进行考古论证断代,及时纠正错误定论。

2、个别地方甚至无视历史事实,将历史上的大汉奸大卖国贼大刽子手等等人物极力树立为所谓地方历史名人,如此类类,惊心骇目,值得引起全社会的重视。

中国文化再不能任由极个别人打着学术或文化的旗号肆意践踏下去了。

会员投稿

会员投稿