揭开清代甘肃大汉奸李栖凤后裔之谜

掀起李于锴李鼎文家族祖先神秘面纱

【中华时报/中华新闻网兰州讯】

(全媒体记者甘木 通讯员文钦报道)

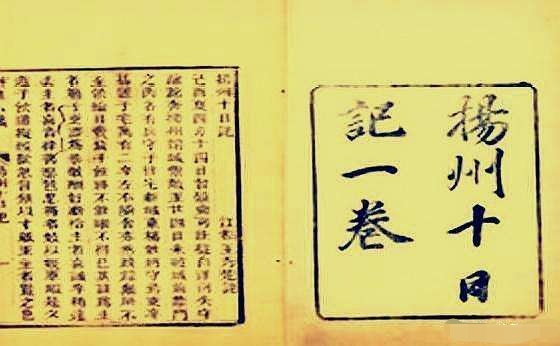

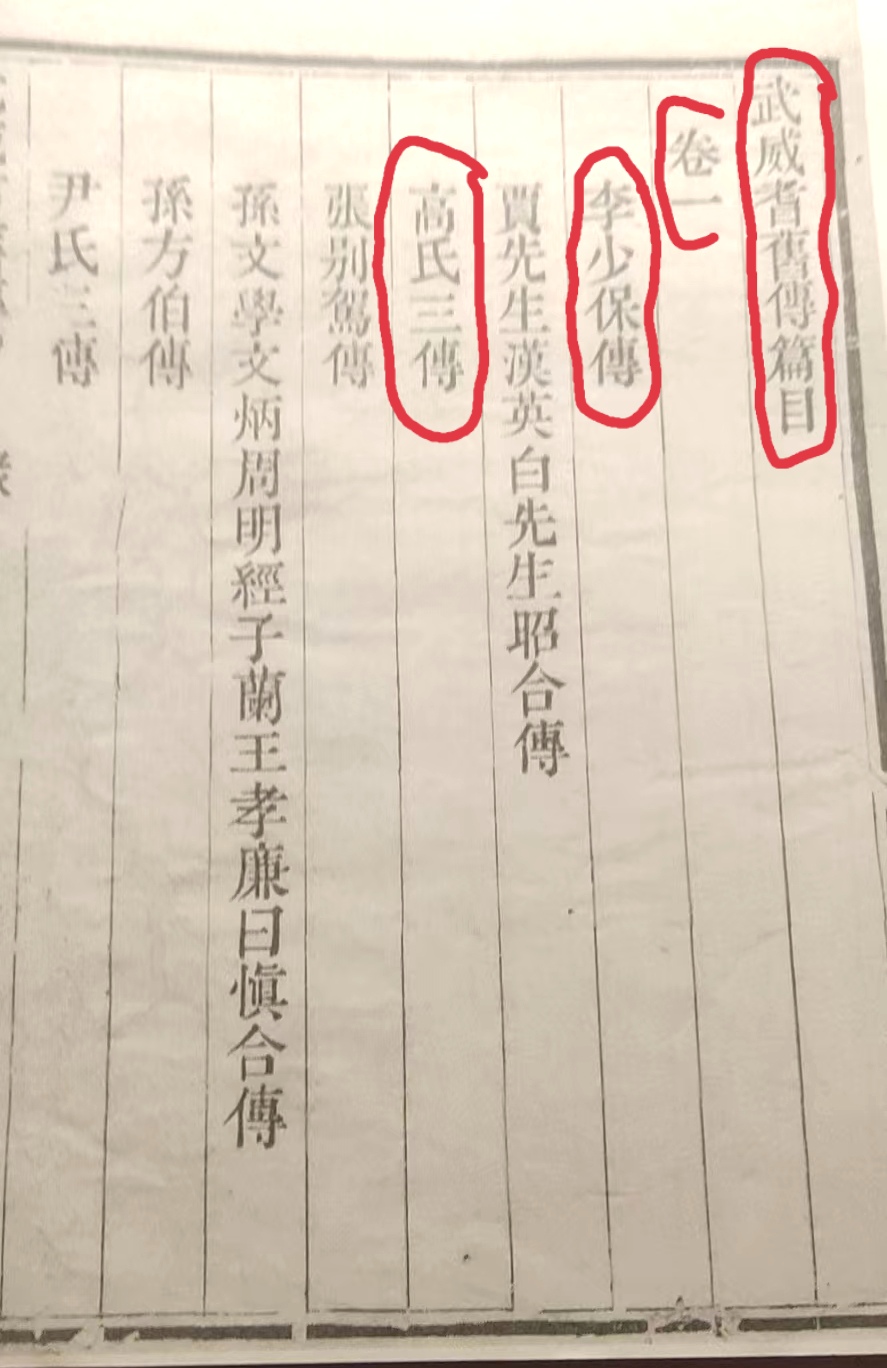

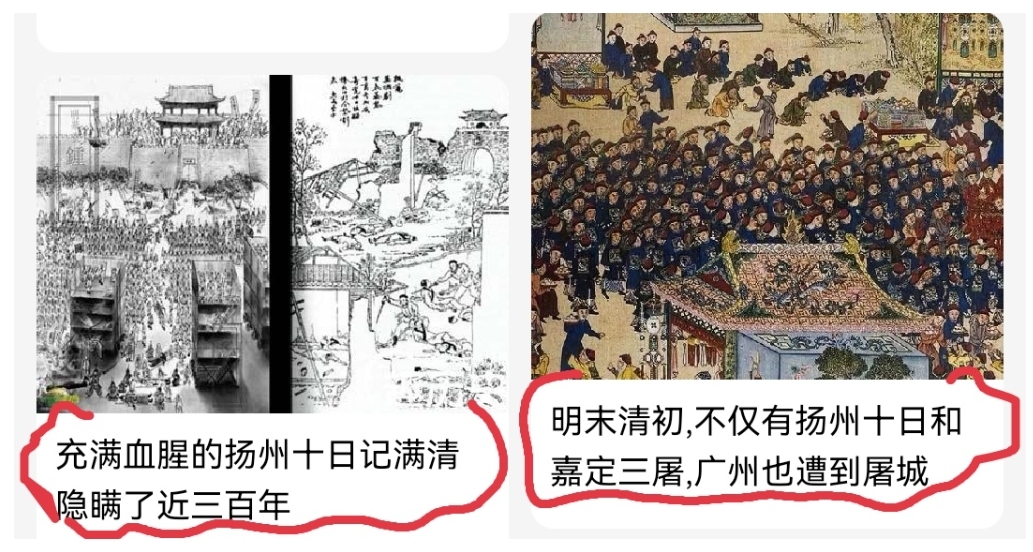

最近,中国社会科学院原“华夏文化纽带工程”甘肃组委会《雪域天骄》电视剧筹备组制片人、甘肃华夏文化研究会执行会长、武威市文联原《红柳》杂志社文学编辑、甘肃省乡企局原西北农工商报社副总编、甘肃天马文化研究院(筹)执行院长董洪研究认为,正是因为李栖凤兄弟父子是参与“扬州十日”大屠杀/“广州大屠杀”等而双手沾满南方各族人民鲜血的屠夫刽子手,故而清代武威硕儒张澍在《凉州府志备考》中拒绝将“李栖凤家族”收入“人物卷”,这是张澍被梁启超、鲁迅誉为“清代一、二流学者”的真正原因。民国《甘肃通志稿》总纂、甘肃省参议会议长张维也对《武威耆旧传》作者潘挹奎“避护”李栖凤的人生污点的做法,予以一针见血地揭露。“人从宋后羞名桧,我到坟前愧姓秦。”但是,李栖凤的后裔李于锴进士却亲笔撰写《李栖凤别传》,为汉奸祖先歌功颂德,之后李鼎文教授又刻意美化大汉奸屠夫李栖凤的人生罪恶,采取“鸵鸟政策”欲盖弥彰,把李栖凤等汉奸们塞进各种“凉史”,名义上是进行“爱国主义教育”,实际上起了毒化武威人民的作用,结果又被钉在了历史的耻辱柱上,后世人当引以为鉴。

2022年2月21日,某某市文化馆在发布的《关于“某某名人馆”拟展陈名人名单的公示》中称:“为高质量建设‘某某名人馆’,展示和宣传某地历代杰出人物,市文化单位在参阅近年来出版文史书籍的基础上,组织相关专家和文化单位负责人梳理讨论,拟选历代‘军政名人’、‘文教名人’、‘大德高僧’、‘能臣良吏’、‘寓籍名人’等5个方面共121位某地名人予以展陈。为广泛听取社会各界人士意见建议,最大限度拾遗补缺,准确展示某地名人,现将‘某某名人馆’拟展陈名人名单公示如下。欢迎广大市民和专家学者提出宝贵意见。意见建议以书面形式(附加相关资料)反馈至某某市文化馆。我们将高度重视、认真研究吸纳。”其后附的《“某某名人馆”拟展陈名人名单》第一部分“军政名人”中有“李栖凤及李氏家族”;第二部分“文教名人”中有“李铭汉家族(李铭汉、李于锴、李鼎超、李鼎文)”。甘肃学术界人士不禁发问:清代大汉奸屠夫李栖凤家族和李铭汉家族本来就是同一家族,为什么要分而列之呢?其中含有什么不可告人的秘密吗?

一、御赐李栖凤家族“两河巨室”匾额

根据清道光五年乙酉(1825)进士潘挹奎编写的《武威耆旧传•李少保栖凤传》记载:“少保为人砍爽;秀才时,已以天下为己任。及任封疆,倥偬戎马,谋断兼长。其收复罗定、东安也,世祖御书‘知方略’三大字褒之、又御书‘两河巨室’表其闾,为所宠顾如此。”2020年10月30日, 凉州文史研究者王其英在“凤凰网甘肃综合频道”发表的《从武威碑刻探寻武威李姓流源》一文第四部分“明末清初李栖凤家族崛起武威”中说:“从明末清初,李氏一门已为武威望族,以一门三代四宫保(李维新及其子李栖凤、李栖凰兄弟,李栖鸾之子李镇鼎四人被授予太子太保衔)的显赫地位驰名河西,其家族被清世祖康熙题匾为‘两河巨室’。”

“巨室”即名门望族的意思。例如1860年50岁的曾国藩官拜两江总督,且以钦差大臣的身份督办江南军务。他在给老四曾国荃和老五曾国葆的信中说:“巨室之败,非傲即惰,二者必居其一”。意思是,一个名门望族的败落,不是因为骄傲就是因为懒惰。因此告诫他们要戒骄戒惰。另外,张之洞山从京城侃爷变成铁腕官员,尽管在山西整肃吏治不留死角,但不轻易触犯高层权贵,牢牢把握“为政不得罪巨室”的原则,确保自己的官位不受冲击,此举既务实又滑头。蔡元培在《丁氏族谱》的序文中说:“吾国世家巨室,大抵皆有族谱,所以辨昭穆,别亲疏,沿流溯源,不忘其本之义也。”

战国秦汉时,黄河自今河南武陟县以下东北流,经山东省西北隅北折至河北沧县东北入海,略呈南北流向,与上游今晋陕间的北南流向一段东西相对,当时合称“两河”。根据《吕氏春秋•有始》记载:“两河之间为冀州,晋也。”唐孔颖达《毛诗正义序》:“晋宋二萧之世,其道大行;齐魏两河之间,兹风不坠。”唐安史之乱后,称河南、河北二道为两河。唐韩愈《论捕贼行赏表》:“况今元济承宗尚未擒灭,两河之地太半未收。”明赵震元《为袁石寓(袁可立子)复开封太府》:“靖两河以安天下,画熊兆獬豸之祥;冠八枢而奠中原,夹鹿犬麒麟之瑞。”清吴伟业《武林谒同门张石平》:“二室才名官万石,两河财赋导三江 。”宋称河北、河东地区为两河。《宋史•李纲传》:“莫若於河北置招抚司,河东置经制司,择有材略者为之使,宣谕天子恩德、所以不忍弃两河於敌国之意。”清钱谦益《和范致能燕山道中绝句》之一:“两河三镇全输却,残局休论十六州。”邓方《论诗》:“哀哀望两河,独使人肺酸。”由此可见,“两河”为汉语词组,战国秦汉指的是黄河。唐安史之乱后,称河南、河北二道为“两河”,宋称河北、河东地区为“两河”。

综上所述,“两河”中所谓的“河”就是黄河。在黄河上游,由于甘肃兰州地势“南高北低”的原因,黄河到了兰州以后却改道向北流,故而也在甘肃和内蒙古境内画出了一条“河西”与“河东”的分界线。由此可见,黄河流经兰州,将甘肃省划分为东西两块,由此就产生了河东与河西的叫法。但是,甘肃简称“陇”,得名于唐陇右道,分为陇东、陇西(陇右),故而甘肃历史上极少有“河东”的说法,原因是历史上也常常将河西与河东并称为凉州,又称雍州。

河西地区历史悠久,泛指黄河以西甘肃西北部与内蒙古西部的地方。早在公元前2世纪西汉武帝时,它就是古丝绸之路的咽喉之地和铁马金戈的古战场。唐玄宗时置河西节度使管辖甘肃及河西走廊。汉武帝设立的“河西四郡”武威、张掖、酒泉、敦煌,历史上都曾是地沃物丰的繁华之地。例如唐代诗人岑参的“凉州七城十万家”和元稹的“吾闻昔日西凉州,人烟扑地桑柘稠。葡萄酒熟恣行乐,红艳青旗朱粉楼。”这些描写都是当时河西的真实写照。由此可见,汉、唐时“河西”多指甘肃、青海两省黄河以西的地区,即古凉州。著名的“河西走廊”就是东起乌鞘岭,西接新疆,北连大漠,是一个东西长达1000公里,南北宽仅40-100公里的狭长地带。从丝路古镇武威出发,向东经景泰县东渡黄河就可抵达靖远县,而该县就与宁夏回族自治区海原县接壤,故而清代也将河西与河东之地合称为“两河”地区。

根据康熙三十三年(1694)所立的《诰封一品李母雷太夫人墓志铭》记载:“李氏先世居广陵江都,明时特进。”2015年“清明节”所立的《李氏墓志暨家族简史碑》也有同样的记载:“李氏先世居广陵江都。”广陵江都即今江苏扬州。根据《兰州历史文化丛书•民族移民》作者姬广武研究,明代移民有多种迁移方式,有动员一般民众迁移的,也有跟随军队调动的,甚至还有犯罪后充军的,李栖凤家族属于哪一种类型呢?

元末农民大起义中,因张士诚老家在扬州高邮,故而苏北地区成为张士诚之部的崛起之地,也是后来各路割据势力相互兼并的主要战场,在苏北争城夺地的殊死之战时有发生。苏北平原人口大减,户口凋零,田地荒芜,“春泥归来无栖处,赤地千里少人烟”,经济遭受严重破坏。根据《明太祖实录》卷五记载,朱元璋攻下扬州,得到的是一座空城;“城中居民仅余18家”,局势平定后,土著居民也仅回升到“四十余户而已”。张士诚兵败后,朱元璋遂“驱逐苏民实淮阳二州”,意思是将张士诚的部属从苏州阊门外迁至苏北垦荒,江南民间流传的“洪武赶散”或者“红巾赶散”,就是对明初这次大规模迁徙事件的称谓。

但是,根据明代嘉靖《宁夏新志》记载:“九年命长兴侯耿炳文弟耿忠为指挥,立宁夏卫,隶陕西都司,徙五方之人实之。”由此可见,公元1376年宁夏卫才开始大规模移民屯田。2009年4月1日,宁夏中卫市政协委员张晓磊在中卫晏公庙遗址发现一个明代鱼龙石雕,其雕刻风格酷似南方沿海一带风格。据乾隆《宁夏府志》记载,晏公庙,在文庙南,明初迁谪多南人,故立是庙;又据《中卫乾隆县志》记载,晏公庙位中卫永康渡口南,南人多信海神,为护佑黄河航运平安,故立庙。显而易见,宁夏有来自南方的移民。

凉州文史研究者王其英在《从武威碑刻探寻武威李姓流源》一文中记载:“说李栖凤家族有必要从他父亲李维新说起。李维新,字小台,祖籍广陵江都(今江苏扬州),一说辽东。祖父李禄,以军功显河西,官高位显,累授世职并落籍凉州。父李阳,曾任凉州洪水游击将军,生四子,李维新为其长子。明万历三十年(1602)李维新曾任凉州卫副千户。”根据明朝规定,罪犯全族将被发配到边疆。为了增加徙民的力度,甚至将许多获罪的贵族、高官及其家族也编配到徙民的行列里。朱元璋攻下扬州局势平定后,城内土著居民也仅回升到“四十余户而已”。李栖凤家族为什么在一座空城中还无法立足呢?显而易见,他的祖先属于明朝定罪的张士诚的部属,只有犯罪后充军的人才被发配得更远。由此可见,“洪武赶散”的迁徙地不仅限于苏北地区。直到经过漫长的200多年后,李栖凤家族才“血染红顶子”东山再起“特进”。据《李氏墓志暨家族简史碑》记载:“明时,梓进公禄以军功显河西,官富保,世授凉州卫指挥使,洪水游戎。”

根据《诰封一品李母雷太夫人墓志铭》记载,李维新曾担任过“陕西总兵官”。明末农民起义首先爆发于陕西,辖区大致为今陕西省、甘肃省、宁夏回族自治区以及青海省的西宁市。万历十年(1582年)。陕西总督驻固原州(今宁夏固原市),延绥巡抚驻榆林卫(今陕西榆林市),宁夏巡抚驻宁夏卫(今宁夏银川市),陕西巡抚驻西安府。终明一朝,有秦王、庆王、瑞王就藩于陕西。又据《甘肃通志•卷二十七》记载,李维新曾任“固原镇总兵官”,这也说明李维新家族后来还曾在宁夏卫一带居住过。

综上所述,李栖凤家族是明代末年才从外地迁徙至武威。正如潘挹奎在《武威耆旧传•李少保栖凤传》中称赞:“衣冠之盛甲于河右”。那么,除“河西”之外,另外“一河”指哪里呢?如果认为李维新家庭的居住地为江苏扬州或者辽东显然无法解释。相反,只有将河东的“宁夏卫”做为江苏扬州迁徙到凉州卫的“跳板”则可自圆其说。那么,明代末年凉州卫是否有从宁夏卫迁入的名门望族呢?

二、李铭汉李于锴李鼎文家族承继“两河巨室”盛誉

已故武威文史研究者李林山在《李铭汉传》一文中指出:“李铭汉其先世原居于宁夏卫之门城驿,明朝末年始迁居凉州卫。李铭汉的高祖世居宁夏卫之门城驿,世袭军职,明代万历年间平孛拜,因功迁凉州卫,遂入籍武威。”据查,门城驿当地称“萌城驿”。萌城驿位于今惠安堡镇萌城村,隶属于宁夏回族自治区吴忠市盐池县,地处盐池县西南部,南与甘肃省环县甜水堡镇相界,西与太阳山开发区相连,东与大水坑镇为邻,北与冯记沟乡接壤。

根据明代嘉靖《宁夏新志》记载:“国初立宁夏府,洪武五年废,徙其民于陕西……后增宁夏前卫、宁夏左屯、右屯、中屯为五卫……”由此可见,公元1372年,宁夏府已变为一座空城,这是怎么回事呢?

大明洪武五年(公元1372年),明太祖朱元璋二次北伐失利,征西将军宋国公冯胜虽小有战果,但他不仅私藏缴获的骆驼等,还私弃甘州、宁夏、西凉、庄浪四城,让宁夏变成焦土。他在征虏大将军魏国公徐达、左副将军曹国公李文忠还朝时候诏曰:“今塞上苦寒宜令士卒还驻山西,北平近地以息其劳。”随后,下令将宁夏百姓徙关中。宁夏遂成真空地带。随后几年里,宁夏平原变得千里凋敝,沟渠塞堵,人烟绝迹。宁夏历史上曾出现过两次“空城”现象,第一次是蒙元灭西夏的屠城行动造成的空城,第二次是因鞑靼侵扰严重明朝政府主动迁徙造成的空城,也是最后一次。显而易见,宁夏卫是一座完全移民的城市。

明代,边地实行所卫制,但在宁夏灵州却建立“守御千户所”,这是沿革明朝卫所制度中的一种特种编制。不隶卫,直属都指挥使司。品级设官与一般千户所同。灵州在宋时称“塞上江南”土地肥沃,根据《明实录》记载,洪武十六年(1383年),灵州城即因黄河水冲激崩圮,向北迁移十里在故城北七里在一个叫“河口”的地方筑新城。明洪武十七年(1384年),“置灵州河口守御千户所”,北至宁夏九十里,南至庆阳甜水铺界二百九十里,属陕西都司。灵州属城:大沙井城、石沟城、盐池城、惠安堡、隰宁堡、萌城。由此可见,惠安属其辖地。惠安堡建立后驻扎军队,实行屯垦,惠安堡得名始于此。

驿道传递公文、军情的作用可以说是现代邮电通信业的前身。驿道沿途设驿站,是食宿、换马的地方,两驿之间,又有亭,供旅途休息。运输工具用马的叫驿马,用车的叫传车。驿道、驿马、驿车、驿站自成系统,以接力运输的方式传递公文、军情,迎接使臣、官员,当然,官员的品级不同接待标准也不同。从宋代起,驿站又在大的军事行动中设置“急递铺”,昼夜传递军情。历代管理驿传的有传官,各驿站设驿丞,配有驿夫、驿马若干,房舍、被褥、食物、杂具等一应俱全。

根据明嘉靖《宁夏新志》中记载,宁夏自在成驿渡河向南,有高桥、大沙井、石沟、小盐池、萌城五驿递,南路环庆、省城,以上京师;西通固、静、临巩,以至甘肃。不时传递军情,转运军需器械,递送公文,供给来往军马,差役浩繁,日不暇给。每个驿站的军丁编制百人左右,驿站之处还设有递运所,编制军丁一二百人。这5个驿站中,萌城驿配军丁113人,递运所军丁147人。明代萌城驿设施讲究,加之城内驻军,可谓繁忙兴旺。由此可见,李鼎文家族的祖先属于发配来的“军户驿卒”出身。

2020年10月30日, 凉州文史研究者王其英在“凤凰网甘肃综合频道”发表的《从武威碑刻探寻武威李姓流源》一文第五部分“明朝以后移民之李姓后裔”中又说:“李铭汉祖籍明宁夏卫门城驿,明末迁居凉州卫,到李铭汉出生时约有160年左右。”由此可见,李栖凤和李鼎文家族在祖先姓氏、祖先职业、迁徙时间、家产数量等方面均十分吻合,这充分说明李鼎文家庭与李栖凤家庭同为“两河巨室”,并且一脉相承。

三、武威李氏家族的同源合流

2020年10月30日, 凉州文史研究者王其英在“凤凰网甘肃综合频道”发表的《从武威碑刻探寻武威李姓流源》一文第四部分“明末清初李栖凤家族崛起武威”中总结说:“至清代中叶,李氏家族居四品以上官职者就达30多名。这是武威历史上官爵最高、官员最多、绵延最久的一个官宦世家,不愧为‘两河巨室’。清代中叶之后,子孙后代散播各地,难以详考。李维新长子李栖凤(1594-1664),字瑞梧,明崇祯末年任甘肃总兵,后降清,隶汉军镶红旗,累官至兵部尚书、两广总督,加太子太保。武威现存《重建清应寺碑文》、《罗什寺碑》、《皇清诰封一品李母雷太夫人墓志》、《创建李氏家庙荫善庵碑记》、《李氏墓志暨家族简史碑》等碑刻资料,记载其家族的相关情况和助资修缮寺庙的信息,尤以《雷太夫人墓志》记载最为全面完整。《五凉全志•人物志》《武威耆旧传》及地方文献资料多载有李氏后裔情况。武威东大街现凉州区政府后首县府巷原称李府巷,有李府大宅;在凉州西乡、南乡、北乡都有称李府的地名;武威市古城镇长流村有李关王(因李栖凰貌似关公,人称‘李关王’,故名)家族墓葬群,高坝镇有李氏家庙荫善庵;还有历代御赐的‘都督第’等匾额,但大多不存。”

1、武威南乡有李鼎文的同邑世交。1990年4月,从武威高坝六队征集的《创建李氏家庙荫善庵碑记》中有“诰封一品夫人信女弟子李门陈氏名庆德”的记载。由此可见,陈李两家至迟在清代就开始通婚了。1942年出生于甘肃省武威县金羊区北乡海藏寺贾家庄(今金羊镇海上村二组)的建筑工程师(中级职称)董志恒介绍说,解放前他姐夫陈法老家在南乡弘化寺一带,陈父粗通文墨,遂以“法海明月春”五字为五个儿子取名。

李鼎文身材高大,在他与学生徐万夫、梁新民的一张合影中,人们发现这位老师鹤立鸡群。无独有偶,陈法一家也身材高大,颇似行伍出身。由于陈李两家人具备共同的身高特征,青年男女结为姻缘颇为匹配。由于陈李两家从“同邑世交”发展成为“通婚世家”的原因,陈父的妹子陈其虹又从南山乡下嫁给居住在武威城里的李鼎文,五个儿子都尊称其为“李家娘娘”。1984年,与鼎文先生相濡以沫几十载的妻子陈其虹去世。

民国初年,家住北乡段家庄(今金羊镇平苑村一组)的段永新被段祺瑞总统提名担任甘肃省交通厅厅长,家族从此一举崛起。红西路军攻打永昌县作为根据地时,身为一县之长的段永新曾率团丁在城头抵抗对骂,最后落荒而逃回家保得性命。由于李铭汉曾是段永新哥哥段永恩的老师,经“李家娘娘”陈其虹介绍,陈父当了段府的“账房先生”,他的四个儿子都先后来到“段厅长”家当“长工”,故而多次逃过了马匪“抓壮丁”的劫难。解放后,他们一家在段家庄分得了土地和房屋。经“李家娘娘”陈其虹介绍,又将陈法妹子陈月英嫁给李鼎超之子李忠福,这种“亲上加亲”的事情在武威是普遍的现象。

1962年,中国人民解放军边防部队在中印边境地区对侵入中国领土的印度军队进行自卫反击作战。李忠福因双腿在冰雪中冻坏下肢被截,陈月英无奈与其离婚,仅靠双手爬行的李忠福在绝望中自杀身亡。1980年左右,再嫁河南的陈月英领着李忠福的孩子突然回到武威,拿着前夫李忠福的“伤残证明”要求政府归还被粮站占用的三间房子并发放抚恤金,董志恒给她分析了一下,难度太大,结果母子俩失望而归……

董志恒还证实说,因陈法年轻时常到贾家庄在“贾麻绳”的家里打短工纺麻绳,故而与姐姐董秀珍相恋成家,两人过世后都葬在了姐夫老家“弘化寺”所在的“武威南山”一带。陈法大哥陈明一直留在老家经营“段家烧坊”,解放后还在弘化寺一带当了村书记。但笔者调查时,自幼在弘化寺附近长大的杨云鸿却再三纠正说,弘化寺没有姓“陈”的村书记,古城镇那边有姓“陈”的人家,陈明一家可能居住在古城?

原来,武威校尉乡位于今凉州区南部,乡域面积16平方公里,其中耕地面积2万多亩,辖东河、头坝、陈庄、长流、校尉、五畦、河北7个行政村。乡政府驻校尉村,因乡内古时曾设校尉营而得名。1983年,经武威市政府审批,校尉乡并入古城镇,该镇因汉唐时曾设有屯兵戍边之也而得名。由此可见,陈明一家居住在原校尉乡的“陈庄村”。

武威南山,位于祁连山冷龙岭段,今武威市凉州区古城镇和韩佐镇一带,古称“阳晖谷”。根据《慕容曦轮墓志》中记载“柩往北里,魂归西凉”,古代风水学上有“牛岗僻壤、马鬣开坟、地踞龙堆”的特征,为凉州慕容家族墓葬选址。据说李栖凤死后葬于武威校尉乡,凉州文史研究者王其英考证,今武威市凉州区古城镇长流村至今尚有李栖凰家族墓葬群。由此可见,因长流村与校尉村以及陈庄村相邻,陈李两家先是“同邑世交”,近水楼台先得月,故而后成为“通婚世家”,显然李栖凤和李鼎文属于同一家族。李栖凰因其相貌不凡,被睿亲王多尔衮称赞“像关羽”,从此人称“李关王”,李鼎文的身高便继承了该家族的遗传基因。

2、松涛村有李鼎文家族的族裔。已故武威文史研究者李林山生前曾明确对编辑老师董洪说,根据他的考证李鼎文就是李栖凤的后裔。李蕴芳于雍正元年(1723年)出生在武威城区一书香之家,乾隆二十年(1755)遭遇“文字狱”被朝廷处死以后,他的家庭逼迫外迁往凉州南山。由此可见,李栖凤、李栖凰、李栖鸾、李蕴芳、李铭汉、李于锴、李鼎文均属于同一家族,是本家关系。李鼎文生前比较忌惮谈论这个不光彩的李家历史。

李鼎文出生于1919年,但遗憾的是1923年他父亲李于锴便撒手西去了,那时他还不满5岁。据已故的武威市博物馆于竹山老人生前讲,李鼎文同父异母的哥哥李鼎超当选民国国会议员,1931年到南京参加“国民大会”会议,会后到上海拜访反清义士、国学大师章太炎,在章太炎面前显摆李栖凤汉奸家史后,不料当即被章太炎先生痛骂,之后抑郁而病死在上海后,1919年出生的李鼎文当年仅有12岁的他又是何人供其读书并抚养成人呢?李于锴是李铭汉的次子,证明他还有其他兄弟。显然,除了母亲之外还有其他长辈的护佑和堂弟兄的陪伴。

建筑工程师董志恒还回忆,“三年自然灾害”过后,他曾跟随小学同学李振家到“达府巷”的李翰林家面见居住其中的“李家三爷爷”,那位老者中等身材,大约60岁左右,显然是李鼎文的本家。解放前,因家道中落,李振家父亲从城里下乡落户至今金羊镇海上村韩家庄子,娶财主家的一个瘸姑娘为妻,解放后还分得了土地,家住华亭庄子的徐家巷道。解放后,住所划归松涛村四组,他曾任该村会计,生有李振家、李振国、李振东三个儿子和两个姑娘。李振家父亲指导他们同学联合创业,从三盘磨张学武家佘了60斤韭苔,每人30斤背到了玉门油矿。在街上叫卖时被“市管会”的人员抓住要“没收”,情急之下向玉门市百货公司工作的李振家姐姐求救,最后放了回来。李振家姐姐的丈夫是玉门油矿的一个领导,已把小姨子安排到了玉门铁路局工作。本来指望找个工作,但他们到达玉门时才获知姐夫已经过世,继夫没有实权靠不上了。无奈之下,他们又以每斤0.85元的价格到玉门油矿机关食堂兜售,不料遇到一个同情的武威老乡,“老乡见老乡,两眼泪汪汪”,结果以每斤0.9元的价格全部收购。二人喜出望外,从此董志恒开始在玉门发展搞“副业”,建筑队伍最多时达到3000人,成为我国最早的“乡镇企业家”之一。由此可见,李鼎文家庭在武威并不是“单家独户”,“李铭汉故居”中尚有其本家居住,属于李氏家族共同所有。

四、人从宋后羞名桧,我到坟前愧姓秦

根据清道光五年乙酉(1825)进士潘挹奎编写的《武威耆旧传•李少保栖凤传》记载:“兄弟八人:栖凰字光梧,仪容俊伟;国初招用前明大臣子弟,栖凰官至漕运总督,能于其职,加太子太保衔。栖鸿,兵部武选司员外郎。栖鹍,江南总兵。栖鸾,密云总兵。栖鹏,都司。栖鸣,广东提督。栖鷫,泉州副将。栖凤子镇鼎,广东提督,以功加太子太保;镇邦、镇圻、镇域,皆任副将;镇国,云南维摩州知州;镇坤,广西梧州同知;镇垓,山东青州同知;镇基,河南禹州知州:皆以循良称。子孙先后任偏裨者,又二十余人:衣冠之盛甲于河右;而乡人最称栖凰,祀乡贤祠。”凉州文史研究者王其英在《武威金石录•李氏墓志暨家族简史碑》后的“附录”中说:“李氏一门为武威望族,清世祖康熙题为‘两河巨室’,还有历代御赐的‘都督第’等匾额。武威城区东大街现凉州区政府后首县府巷原称李府巷,有李府大宅,其府第清末还作为凉庄理事通判衙署(现区政府大院);民国年间李氏宅门还有悬挂‘都督第’等匾额的人家。李氏在凉州西乡、南乡的府第通称‘李府’,如新华乡、庙山乡(今属谢河镇)有‘李府村’,校尉乡(今属古城镇)’有李关王家族墓葬群,高坝镇有李氏家庙荫善庵;康宁镇洪沟(李氏祖茔)、西营镇后兴沟村、松树镇等地皆有李氏后裔分布并形成村落。”令人奇怪的是,这样一个“一门显贵,古今罕见”的家族,被梁启超、鲁迅称赞为“清代一、二流学者”的武威硕儒张澍在《凉州府志备考》中却为何不将“李栖凤家族”收入“人物卷”呢?

清道光五年乙酉(1825),武威进士潘挹奎编撰了一部《武威耆旧传》(耆(qi)旧,指年高望重者)。潘挹奎在该书中大加赞叹曰:“李维新当明之末造,持节西川,碌碌未有奇绩;栖凤、栖凰入国朝,各以勋名垂竹帛。子之贤与父欤?抑所遭之时不同也。<易>曰‘云从龙,风从虎’;于乎!岂偶然哉!”

民国《甘肃通志稿》总纂、甘肃省参议会议长鸿汀张维针对《潘石生考功武威耆旧传序》作了亲笔题记,其中一针见血地指出:“传载清代耆旧,自李栖凤至挹奎家三(原传为四)学博,博皆详整。有史载就李栖凤以故明总兵降清,见李于锴《(李)栖凤别传》。挹奎略而不书,作书传时难免避护,未若于锴奋笔易代之,后得以直道而行也。”由此可见,张维鉴定认为,潘挹奎的《武威耆旧传•李栖凤》和李于锴的《(李)栖凤别传》相比,前者回避“班竹园降清”似有篡改历史之嫌。

吐哈油田工作的武威市凉州区张义堡镇人李平善在《怀念七祖父》一文中记载:“远祖李栖凤,原是明朝武官,后厌烦杀戮与无休征战,弃武从文,他去世时,为后人留下的家法是‘不得从军,耕读传家。’”由此可见,双手沾满南方各族人民鲜血的刽子手李栖凤临死时抱着无限忏悔的心理离开了这个世界。

俗话说“事出蹊跷必有妖”,人们不禁发出疑问:清末史学名著《续通鉴纪事本末》是李铭汉、李于锴父子接力完成的史学名著,但父子俩为什么不修自己的家谱呢?李于锴的《(李)栖凤别传》为什么至今不敢面世呢? “英雄永远为后人所纪念,坏人永远为后人所唾弃。”这是邓公小平老人家在参观岳飞墓时说的话。老人家这句话说得可谓是十分中肯,岳飞名垂千古至今仍然是人们心目中的大英雄,而秦桧虽然生前位极人臣,可死后却遗臭万年,还被铸成跪像,生生世世跪在岳飞墓前忏悔。周恩来总理曾有句流传很广的名言:“出身不由己,道路可选择。”清代乾隆年间,有位秦大士和好友共游西湖,在经过岳飞墓时,有文坛好友故意想看他笑话,就对秦大士说:“你也姓秦,是秦桧的后裔子孙,看到祖先日日夜夜跪在这里,你难道不想发表一下感想吗?”秦大士听了也不生气,反倒是坦然自若,他提笔写了两句对联:“人从宋后羞名桧,我到坟前愧姓秦。”表达了他对秦桧害死岳飞将军的愧疚之情。据说后来乾隆听说此事后,对秦大士的身世表达了极大的兴趣,他特意召来秦大士向他询问说:“汝家果秦桧后乎?”乾隆这句话问得十分直接,秦大士也不知道如何回答,最后只好回答说“一朝天子一朝臣。”秦大士这句话既表明了自己的忠心,又撇开了与秦桧之间的联系,可谓是十分巧妙。不过,从这里也可以看出,哪怕是秦大士这样的豁达之人,也羞于与秦桧扯上关系。但是,李栖凤的后裔李于锴进士却亲笔撰写《李栖凤别传》,为汉奸祖先歌功颂德,之后李鼎文教授又刻意美化大汉奸屠夫李栖凤的人生罪恶,采取“鸵鸟政策”欲盖弥彰,把李栖凤等汉奸们塞进各种“凉史”,名义上是进行“爱国主义教育”,实际上起了毒化武威人民的作用,结果又被钉在了历史的耻辱柱上,后世人当引以为鉴。

会员投稿

会员投稿