某地名人馆欲展列李栖凤形象

扬州大屠杀早揭开大汉奸面纱

【中华时报/中华新闻网兰州讯】

(全媒体记者甘木 通讯员文钦报道)

【编者按】2022年2月,有人发现南京的玄奘寺悍然为日寇战犯供奉长生牌位,这一事件引发舆论高度关注。无独有偶,与此同时远在某地的有关部门也发布公告,正在筹建中的“某地名人馆”拟将明末清初参与“扬州十日”大屠杀的十大汉奸之一的“李栖凤”列入“军政名人”行列,同样引起网友大哗。经南京市公安机关广泛走访、全面深入调查,吴啊萍供奉侵华日军战犯牌位属个人行为,未发现其受人指使或与他人共谋的情况。2022年7月22日,南京市宗教事务管理部门撤换玄奘寺主要负责人李义将(法名传真)的职务;市佛教协会也同时免除了他的副会长职务。但是,广州大学原客座教授杨鉴旻等多人多次予以抨击揭露,但“某地名人馆”却至今没有回答社会舆论的关注。李氏家族转折亲戚、甘肃学者董洪等多位学者调查研究,写出关于明末清初十大大汉奸之一的李栖凤专题文章。本报特此披露董洪先生的文章内情,以飨读者。

最近,中国社会科学院原“华夏文化纽带工程”甘肃组委会《雪域天骄》电视剧筹备组制片人、甘肃华夏文化研究会执行会长、甘肃省乡企局原西北农工商报社副总编、甘肃天马文化研究院(筹)执行院长董洪先生研究著文认为,每年的5月20(阴历四月二十五日),扬州都要举办纪念史可法系列活动来铭记“扬州十日”对当地人民带来的巨大伤害。令人遗憾的是,正在招标筹建中的“某地名人馆”却拟将参与“扬州十日”大屠杀的汉奸“李栖凤及李氏家族”列入“军政名人”行列。提出这一主张已经惹得人神共愤,如果真要展陈则属于嚣张至极,与南京玄奘寺悍然为日寇战犯供奉长生牌位异曲同工,80万遇难扬州同胞势必死不瞑目!这与“毒教材”同为历史长河中的一股黑色逆流,严重冲击了社会的道德底线,严重伤害民族感情,令人震惊和愤慨。

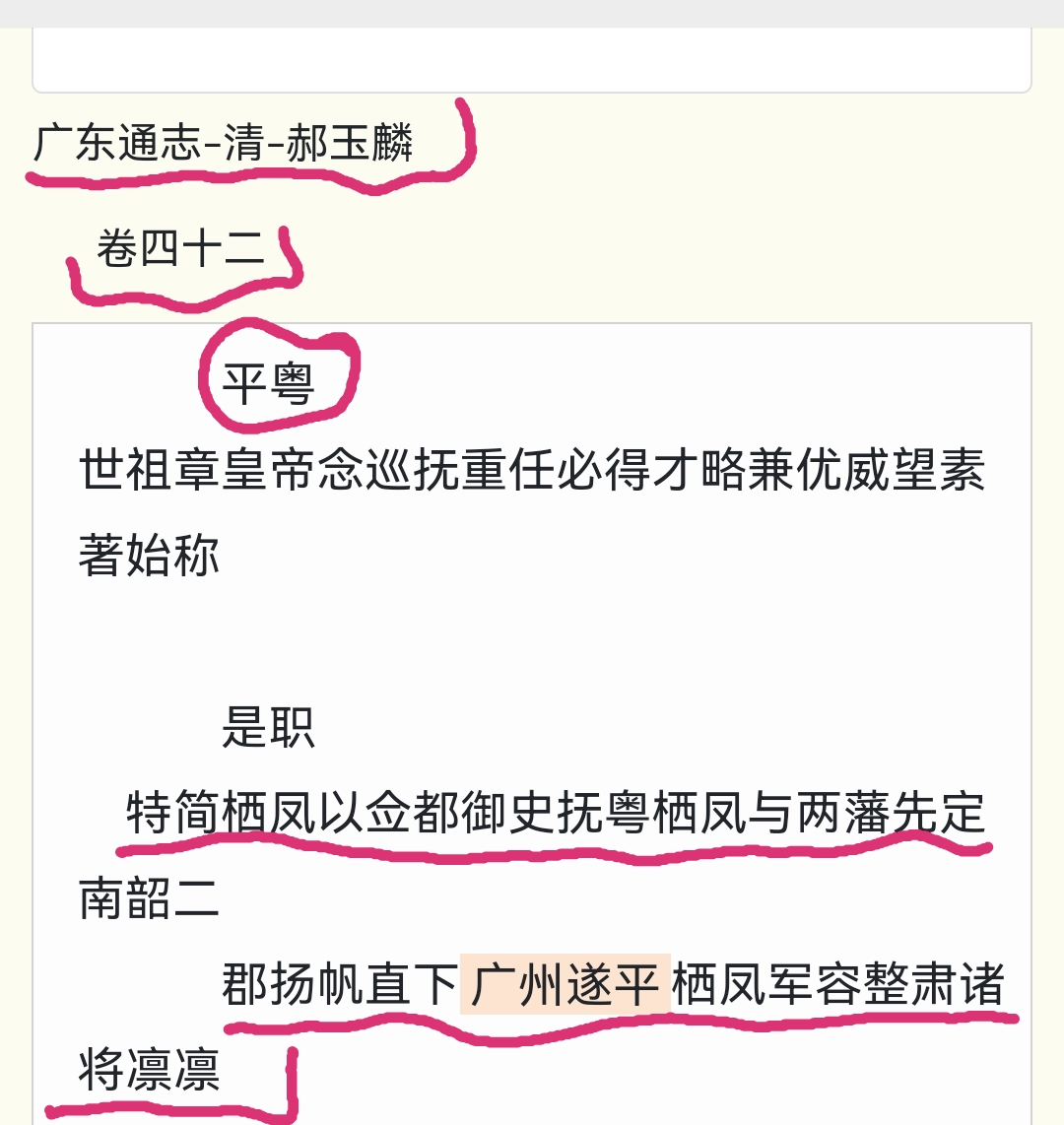

根据历史记载,李栖凤字瑞梧,武威人;父亲李维新维在明朝为官蓟辽时,他出生于广宁卫(今辽宁省锦州市北镇市广宁乡一带),遂落户该地。少年时回到故乡武威学习,打下了坚实的文学基础。后来,他考取功名,以明朝“诸生”身份投奔后金国,侍奉皇太极,担任了后金国秘书院副理事官。

大汉奸李栖凤站在女真族的立场上曾经向清廷献出过“速图六策”。根据《清史稿•李栖凤马鸣佩传》记载:“上旧得人民,兵农工役,物物皆备。惟频岁役民筑城,此毁彼建,不得休,民未必无怨。昨闻大凌河西夷复加诛戮,奈何先与之誓而后又杀之也?今宜罢非时之工,广养人之惠。当速图者二也。”大概意思是说因为明末的战争已经打得够多了,老百姓们已经是被战争弄得疲惫不堪,故而战争要适当的减少。汉族有句俗话说“宁为太平犬,不为乱世人”,老百姓迫切需要休养生息。古云“得民心者的天下”,故而消灭李自成大顺军和明朝残余势力要快,这是民心所向大势所趋。“速图六策”被采纳成为清朝“灭亡中华”的既定国策,后来李栖凤曾被御赐“知方略”三字,彻底暴露了李栖凤堕落为大汉奸的凶恶嘴脸。崇徳元年(1636年),皇太极改国号后金为清朝,并考察各官,李栖凤列为二等,赐人户牲畜,被编入镶红旗汉军。从此,他拥有了兵权。

崇祯十七年(1644年)三月十九日,李自成起义军攻破北京,崇祯帝朱由检在煤山自缢后,留都南京的明朝官僚于五月拥立福王朱由崧为帝,建立弘光政权。清军入关后,顺治元年李栖凤被调往清朝山东东昌道任职,为了证明“速图六策”第二条策略的正确性,李栖凤定了一条“黑虎掏心”的速图妙计。根据《汉典古籍》中计六奇的《明季南略》卷之一《南都甲乙纪》记载:“十九(丙午),史可法请以刘肇基、于永绶、李栖凤、卜从善、金声桓随征,俱隶标下。”由此可见,新建立的南明朝廷饥不择食,不分真伪让假意投诚的李栖凤队伍编入史可法部。

清代戴名世在《乙酉扬州城守纪略》中记载:“是时,大兵已攻山东,浸寻及于邳宿。而史公部将张天禄驻瓜州,许大成驻高资港,李栖凤驻睢宁,刘肇基驻高家集,张士仪驻王家楼,沈通明驻白羊河。十一月宿迁不守,公自抵白羊河,使监纪推官应廷吉,监刘肇基军、监军副使高岐凤、监李栖凤军,进取宿迁。大兵引去。越数日,复围邳州,军于城北,刘肇基、李栖凤军于城南,相持逾旬。大兵复引去。”据明末清初进士应廷吉撰写的《青燐屑》中记载:“阁标张天禄为前锋镇,驻瓜州。许大成为游击,领忠贯营。李栖凤为甘肃镇,驻睢宁。刘肇基仍总兵官,驻高家集。张士仪为河协镇,驻王家楼。沈通明为参将,驻白洋河。”《青燐屑》还记载:“高岐凤为监军道,同李栖凤协防睢宁。”由此可见,李栖凤假意跟随史可法开始了“抗清”活动。

“扬州十日”的历史背景

弘光元年(1645年),清兵在多铎的率领下,渡过黄河,分兵亳州、徐州两路,向南推进,势如破竹。弘光元年(1645年)四月十三日,泗州守将李遇春降清。四月十七日,清兵在距扬州20里的“斑竹园”列营。

史可法见清军前锋抵达扬州城下,便急忙收兵退保扬州。但是,刘泽清、刘良佐却以保卫南京为名,率部南逃 。弘光元年(1645年)四月十八日,南明降将李成栋,率清兵南下包围扬州城,史可法急令各镇赴援,均无响应。降将李遇春到城下劝降,史可法命令放箭射回。弘光元年(1645年)四月十九日,明将许定国引多铎师至扬州,扬州被清水陆各军重围。史可法一边统率军民坚守孤城,一边又向弘光皇帝飞章告急;檄召各镇援兵,仅有总兵刘肇基一人带兵赶来。实际上,由史可法所节制的刘良佐所部和原高杰所部都在这几天里都不战而降。扬州城里只有总兵刘肇基部和何刚为首的忠贯营,兵力相当薄弱。

由于扬州城墙高峻,加之清军攻城用的红衣大炮还没有运到,多铎并没有急攻扬州,而是派人招降,遭到了史可法严词拒绝。在这种情况下,李栖凤却挺身而出。根据《青燐屑》记载:“二十一日,甘肃镇李栖凤、监军道高岐凤帅所部兵四千人至。梁以樟、应廷吉、张鑻、施风仪并礼贤馆诸生俱入城守卫。二十二日,李、高有异志,将欲劫公以应北兵。公正色拒之曰:此吾死所也。公等何为?如欲富贵,请各自便。前北兵谴我降人,百计说公,初犹令马旗鼓往来陈说;是日,止令隔河而语。词后,有北人来,亦不容矣。李、高见公志不可夺,遂于二鼓拔营而出,并带护饷用将胡尚友、韩尚亮诸兵北去。公恐生内变,亦听之,不禁也。自此备御单弱,饷不可继,城不可守也。”

由此可见,受蒙蔽的史可法不知是计,以为身为南明甘肃镇总兵的李栖凤带领部下兵马四千入城,将给军民增强守城的坚定信心。殊不知“间谍”身份的李栖凤却早已事先与清朝定国大将军、攻城主帅豫亲王多铎秘密约好,欲劫持史可法归顺清朝。但是,没料到史可法却视死如归……

当时,如果阻止他们出城投降恐生内变,史可法便失望地对李栖凤说,你们想要荣华富贵你们自便……因史可法身边尚有守城派将领率部护卫,李栖凤怕采取强制措施引发内讧要吃亏……见无机可乘,但又不能空手而归,于是转身勾结城内四川籍的“护饷用将”胡尚友、韩尚良率领所部一道出门到“斑竹园”降清。根据《明史•史可法传》记载:“可法一日夜奔还扬州。讹传定国兵将至,歼高氏部曲。城中人悉斩关出,舟楫一空。可法檄各镇兵,无一至者。二十日,大清兵大至,屯班竹园。明日,总兵李栖凤、监军副使高岐凤拔营出降,城中势益单。”尽管李栖凤的“黑虎掏心”阴谋没有完全实现,但他临阵倒戈严重动摇了守城的军心,釜底抽薪更是削弱了守城军士的经济来源,雪上加霜。

弘光元年(1645年)四月二十四日,清军以红衣大炮试轰扬州城,形势危急,史可法用血书告急朝廷,未得回音。南明的各镇兵马不听史可法调度,从军事上讲,孤城扬州已难有作为。史可法知其不可而为之,决定抗战到底,以死以报国。

当时,清军至少有十万人,扬州守兵仅万余人。两军战前,羽檄交驰。多铎派明降将劝降,后多尔衮致书诱降,史可法回信拒绝投降。史可法说:“我为朝廷首辅,岂肯反面事人?”后多铎亲自出马,连发五封书信,史可法不启封便付之一炬。史可法招集诸将说:“吾誓与城为殉,然仓皇之中不可落于敌人之手以死,谁为我临期成此大节者?”副将史德威慨然任之。忠烈喜曰:“吾尚未有子,汝当以同姓为吾后,吾上书太夫人,谱汝诸孙中。”其后一气写下了五封遗书,除一致豫亲王多铎,其余是给母亲、夫人、叔父、兄弟的,二十一日又作遗书给母亲和夫人:“……北兵于十八日围扬城,至今尚未攻打,然人心已去,收拾不来!法早晚必死,不知夫人肯随我去否?如此世界,生亦无益,不如早早决断也!”

弘光元年(1645年)四月二十四日,“北兵试炮,飞至郡堂,弹重十斤四两,满城惶悚。” 是日夜,清军攻城,“炮落雉堞二堵。二小卒缘墙而上,城上鼎沸,遂不支。”

弘光元年(1645年)五月二十五日终因弹尽粮绝,城陷。史可法欲以佩刀自杀,部属强行夺过佩刀,拥其走入小东门,清军迎面而来,史可法大呼:“我史督师也!可引见汝兵主。”多铎以宾礼相待,口称先生,当面劝降,许以高官厚禄,“前以书谒请,而先生不从。今忠义既成,当畀重任,为我收拾江南。”在多铎百般的诱降时,史可法斩钉截铁地说道:“我为朝廷大臣,岂肯偷生为万世罪人!吾头可断,身不可辱,愿速死,从先帝于地下”;“城存与存,城亡与亡。我头可断,而态不可屈。我意已决,即碎尸万段,甘之如饴,但扬城百万生灵,不可杀戮!”后壮烈就义,终年45岁。

“扬州十日”的清军报复

城破后,出现了很多与史可法一样慷慨赴死的人物。孟森《任民育》中写道:“危城官属,明知肝脑不日涂地,而一息尚存,誓不远引规避,若扬州知府任民育以下数十人。”在他们中,有扬州知府任民育,城破后郑重换上明朝官服,端坐大堂、恭候敌人,说“此吾土也,当死此。”有吴尔壎,前一年他在北京经不住闯军拷打而屈降,引为奇耻,“南归谒可法,请从军赎罪,断一指,畀友人祝渊寄其家曰:‘我他日不归,以指葬可也。”城破,投井而亡。有副总兵马应魁,“每战披白甲,书‘尽忠报国’四字于背,巷战死。”

史可法的部下在这种情形下,仍率余部继续鏖战,直至流尽最后一滴血。如总兵刘肇基、骁将马应魁、幕僚何刚、炮队专家陈于阶,或者是死于街上的战斗,要不就是自杀殉国。史可法的全部19名私人幕僚都遇难了。但是由于随后日子里发生的暴行,他们的死难没有引起人们足够的注意。

清军占领扬州后,纵兵屠掠,十日封刀,史称“扬州十日”。 扬州地处南北交通枢纽位置,历来得漕运、盐运之利,向称富庶地区,商业繁荣。加之扬州人民自李庭芝、姜才抗元以来就具有深厚的抵抗传统,这次清兵入侵,再一次激起他们反抗热情的高涨。与王秀楚同时代的诗人靳应升《读邗江〈钱烈女传〉,补诗以吊之》一诗:“烈火不受尘,高云不受滓。此身能不辱,虎狼莫敢视。哀此闺中秀,珍重全一耻。忆初引决时,长跪泪如此。问我军如何?鼓哑城东圮。此时知尽节,必吾相国史。弱质虽非男,未忍蹈犬豕。不死不成人,一死良不悔。从容裁大义,弃身如弃屣。老亲苦无儿,宁复顾甘旨。日月照其魂,洁比邗江水。”据此诗,可以看到,史可法领导的抗清斗争得到扬州人民积极的响应与支持。

对于如此反抗和富庶的地区,满人破城后,不杀百姓不足以解恨,不抢夺财物不足以中饱私囊。所谓“勿杀无辜,勿掠财富,勿焚庐舍”的誓约,早已成为一纸空文。

清兵攻城付出惨重代价,有扫垢山的尸体丛葬为证,有三个将领、一个贝勒的阵亡为证。由此而引起对城中百姓大屠杀的报复。

为进军江南,对当地不服的异族进行镇慑。清兵攻克南京后,多铎在《谕南京等处文武官员人等》的布告中,就露骨地宣称:“昨大兵至维扬,城内官员军民婴城固守,予痛惜民命,不忍加兵,先将祸福谆谆晓谕。迟延数日,官员终于抗命,然后攻城屠戮,妻子为俘。是岂予之本怀,盖不得已而行之。嗣后大兵到处,官员军民抗拒不降,维扬可鉴。”这等于是一份扬州大屠杀的命令。

事实上,清兵大屠杀并未迟延数日,诸多史乘说:“从破城之日起,豫王就下令屠城。”不仅是戴名世一人所记。多铎收了徽商汪氏兄弟30万金的巨额贿赂,却未答应他们“勿杀无辜”的请求。顾炎武所记的多铎在南京执法严,不过是对那些抢了财物不向他上交的士兵执法严,其时江宁县就在多铎的掌握之中,抢掠南明皇宫内的各物多半为贵重宝物,岂容士兵独吞私没。所引顾炎武的记载,并不能证明豫王在扬州严于执行“勿杀无辜,勿掠财富,勿焚庐舍”的法令。

《扬州十日记》 弘光元年(1645年)5月20日城防崩溃后,扬州城居民只有听天由命。尽管当时大雨倾盆,但是一些居民忙着烧香,准备着入侵者的到来,同时大量地隐藏他们的金银财宝。他们只是做了这些谨慎的准备,但是全然无力抵抗那些已接管这座城市的满族人、蒙古人和投降了的汉人。王秀楚写道:“众皆次第待命,予初念亦甘就缚”。

到1645年5月21日,一份告示保证说,如果藏起来的人能够出来自首的话就会得到赦免,于是许多藏在自己家里的人走了出来。可他们走出来后却被分成50或60人一堆,在三四个士兵的监督下,用绳子捆起来。然后就开始用长矛一阵猛刺,当场把他们杀死,即使仆倒在地者也不能幸免。

一满兵提刀在前引导,一满兵横槊在后驱逐,一满兵居中在队伍的左右看管以防逃逸。三满兵驱赶数十人如驱如犬羊,稍有不前,即加捶挞,或立即杀掉。妇女们还被用长绳索系在脖子上,绳索拖挂,女人们由于小脚难行,不断跌倒,遍身泥土。街上都是被弃的婴儿,他们或遭马蹄践踏,或被人足所踩。

扬州变成了屠场,血腥恶臭弥漫,到处是肢体残缺的尸首,一切社会准则都不复存在了。路过的沟池里,只见里面堆尸贮积,手足相枕,血流入水中,化为五颜六色,池塘都被尸体填平了……街中尸体横陈,互相枕藉,天色昏暗无法分辨死者是谁。城墙脚下尸体堆积如鱼鳞般密密麻麻,血腥恶臭弥漫,到处是肢体残缺的尸首。

在城里,一些人藏到垃圾堆里,在身上涂满烂泥和脏物,希望以此躲开人们的注意,但是清兵不时地用长矛猛刺垃圾堆,直到里面的人像动物一样蠕动起来,鲜血从伤口流了出来。

扬州百姓,同仇敌忾御敌。据史可法纪念馆馆藏资料记载:在保卫扬州城的战斗中,百姓踊跃参战。有的奔上城头抢修防御工事,有的协助兵士巡城,连妇女老小都出动,搜集砖石、石灰,赶制刀枪弓箭。退职武将樊大纲召集一批志士,加入守城队伍。其母为了免除儿子的牵挂,竟一头撞死在石碑上。城被攻破后,市民们或同清兵巷战而死,或自杀身亡。二百多扬州少年自发组织起来,到处伏击清军,全部战死:诸生高孝瓒,在衣襟上书:“首阳志,睢阳气,不二其心,古今一致”,在学宫自缢;医生陈天拔、画家陆榆,船民刘某、徐某,均不屈死;妇女拒辱自杀者不计其数。那些被正规的清军放过去的、赤身露体在街上游转的、孤弱无助的市民,又被成群的散兵(“不知为清兵、为镇兵、为乱民”)拦住,乱棒打死。

到5月25日,即滥杀和抢劫的第六天,这场大屠杀结束了。清军接到豫王的命令,就此封刀。和尚们得到命令开始收集和焚烧尸体。到5月27日,开始赈济口粮。又过了几天,那场雨——它使大火没有毁灭整个城市——终于停止了,太阳也出来了。当时收尸的和尚统计,有80万人死于这场屠杀。其中还不包括落井投河,闭户自焚及在偏僻处自缢的人。

扬州十日抢劫镜头

清军入城之后便在那些投降的汉人带领下从一个富户进入另一个富户。清兵们先是抢银子,后来就无所不掠了。直到20日的白天,还没有人身伤害。但是夜幕降临之后,人们听到了砸门声、鞭子抽人声和受伤人发出的号叫声。 那些从城墙上跳下去企图逃跑的人不是摔断了大腿,就是落到了流氓无赖和散兵游勇手中,他们把这些人抓起来拷打,要他们交出财宝来。

扬州十日纵火镜头

清兵在城破之后在城内大肆纵火,大火蔓延开来,那些因为藏在屋子里或地下室里仍然活着的人们,或者是被无情的大火所吞噬。 但有些地方的火被雨浇灭了,一些人得以幸存。

扬州十日强奸镜头

伴随着屠杀和纵火的同时,强奸也不断发生。扬州十日时抗拒清军蹂躏而被害妇女,按照满清地方志统计为100多人。这个数字,当然不包括被掠夺走的成千上万妇女。 顺治二年(1645年)十一月十五日,扬州十日的刽子手豫亲王多铎,将屠杀中掠夺的“才貌超群汉女人一百零三”,奉献给清朝统治者。顺治帝获得十名,摄政王多尔衮获得三名,辅政郑亲王济尔哈朗三名,肃亲王豪格等各二名,英郡王阿济格等各一名。

扬州十日相关影响

史可法固守的扬州,是江南顽强抵抗清军的第一座城,也是清兵入关以来首次遇到的军民一体的坚强抵抗。 惨绝人寰的屠城使得几世繁华的扬州城在瞬间化作废墟之地,江南名镇一时间几世繁华的烟花古巷变成了血流成河的屠宰场。 后人称之为“扬州十日”。

扬州十日国内记载

关于扬州大屠杀,除了王秀楚的《扬州十日记》有亲历、亲睹的逐日实录,《扬州十日记》在史学界影响很大,一些书籍如:《清代通史》、《辞源》、《辞海》、《中外历史年表》、《清史编年》等皆予引用。戴名世《南山集》中的《扬州城守纪略》、计六奇《明季南略》等也有简略的记载。《扬州城守纪略》:“初,高杰兵之至扬州也,士民皆迁湖潴以避之;多为贼所害,有举室沦丧者。及北警戒严,郊外人谓城可恃,皆相扶携入城;不得入者,稽首长号,哀声震地。公辄令开城纳之。至是城破,豫王下令屠之,凡七日乃止。” “亟收公(史可法)遗骸,而天暑众尸皆蒸变,不能辨识,得威哭而去”。《明季南略》:“廿五日丁丑,可法开门出战,清兵破城入,屠杀甚惨”。

此外还有各种稗官野史的杂录,当日史可法部下、幕僚的回忆录,有大量的诗篇,以如泣如诉的悲愤文字作诗史;有至今保存完好的写真图画,以直观的视觉形象作画史;有同时代扬州人的话本,在歌颂史可法民族气节的同时作扬民遭遇的痛史。

扬州十日西方记载

卫匡国《鞑靼战纪》:“他们的攻势像闪电一样,用不了多久就占领它,除非那是一座武装防卫的城市。这些地方中有一座城市英勇地抗拒了鞑靼的反复进攻,那就是扬州城。一个鞑靼王子死于这座城下。一个叫史阁老的忠诚的内阁大臣守卫扬州,他虽然有强大的守卫部队,最后还是失败了,全城遭到洗劫,百姓和士兵悉遭屠被杀。鞑靼人怕大量的死尸污染空气造成瘟疫,便把尸体堆在房上,城市烧成灰烬,使这里全部变成废墟。”

“鞑靼人进行的战役中,应特别提到,在他们进入各省之前,已挑选和任命将攻占城市、地区的官员、守令及吏员,所以像闪电般很快在攻占后驻守和防卫。那里有个叫扬州的城,鞑靼屡次进攻都遭到激烈抵抗,损失了一个王爷之子。这座城由忠于明室的大臣史阁老防守,但他虽有一支强大的戍军,最后还是失败,全城被洗劫,百姓和士兵悉遭屠杀。鞑靼人为了不使尸体污染空气,发生瘟疫,把尸体置于屋顶,放火焚城及四郊,一切都化作灰烬,成为一片焦土。”

《剑桥中国史》写道

“多铎的军队于4月1日从潼关出发以后,分三路前进:一路经虎牢关;一路经洛阳地区,沿颍水而下;一路越过兰阳,从开封东边穿过。他们在归德会合后,再分兵渡淮河……直到清军抵达扬州,他们沿途没有遇到抵抗。相反,许多明朝将领投降并为敌人效力。”

扬州十日纪念诗词

由《扬州历代诗词》所收,不下50首。明末吴嘉纪《过兵行》:“扬州城外遗民哭,遗民一半无手足。贪延残息过十年,蔽寒始有数掾屋。大兵忽说征南去,万马驰来如急雨。东郊踏死可怜儿,西郊掳去如花女。女泣母泣难相亲,城裏城外皆飞尘。鼓角声闻魂欲死,谁能去见管兵人。令下养马二十日,官吏出遏寒栗栗。入即沸腾曾几时,十家已烧九家室。一时草死木皆枯,骨肉与家今又无。白发归来地上坐,夜深同羡有巢鸟。”朱武章联:“时局类残棋,杨柳城边悬落日;衣冠复古处,梅花冷艳伴孤忠。”“骑鹤楼头难忘十日,梅花岭畔共仰千秋。”“殉社稷只江北古城,剩水残山,尚留得风中劲草;葬衣冠有淮南抔土,冰心铁骨,好伴取岭上梅花。”“扬州督师终可法,鞑虏十日屠城空。忠魂白骨八十万,赤血映日满天红。”

黄宗羲《卓烈妇》

“兵戈南下日为昏,匪石寒松聚一门。痛杀怀中三岁子,也随阿母作忠魂。”张氏《绝命诗五首》之一:“深闺日日绣凤凰,忽被干戈出画堂。弱质难禁罹虎口,只余梦魂绕家乡。”清蒋士铨《焚楼行》:“明日还家拨余烬,十三人骨相依引。楼前一足乃焚馀,菊花(婢女名)左股看奚忍!”张尔荩:“数点梅花亡国泪,二分明月故臣心”。 郭沫若:“骑鹤楼头难忘十日,梅花岭畔共仰千秋。”近代作家郁达夫:“三百年来土一丘,史公遗爱满扬州。二分明月千行泪,并作梅花岭下秋。”

扬州十日纪念地名

螺丝结顶街(“摞尸及顶”的谐音,当年史可法抗敌,巷战血拼时尸体一个摞一个直到城墙顶)。

扬州十日纪念影视

2001年,朱建新、周小兵指导电视剧《魂断秦淮》第十九集。

扬州死难者的历史呐喊

“扬州之战”之所以很有名,并不是因为战将抵抗有方或者军民惨烈勇敢,是因为史可法遇难和其后的清军残酷行为。当年李栖鸾奉李栖凤之命率众大掠时,他的其他兄弟在干什么?显然是在参加大屠杀的统一行动!李氏家族在扬州城里杀人越货,故而李栖凤是滥杀无辜不折不扣的“李剃头”。根据《青燐屑》记载“二十五日,扬城失守,邵伯镇文武一时星聚;移泗之饷,退屯赤岸湖埜(ye)人湾。至二十九日,旧甘肃镇李栖凤令其弟栖鸾率众大掠。时李成栋扎营高邮东门,栖鸾不敢径进,乃以小艇载辎重潜过;护饷各官,得以渔舟而去。”直到咸丰年间(1851年2月1日-1861年8月22日),李栖凤后裔李铭汉一举购得“明代边将之冠”达云“宫保第”露富,承继“两河巨室”的盛誉之后,人们方知李栖凤兄弟在“扬州十日”大屠杀中所发国难财的去向。

扬州大屠杀,胜出日军南京屠城数倍! 昔日“烟花三月下扬州”,瞬间变成了人间地狱。复旦大学教授、历史地理学专家葛剑雄在《中国人口史》一书中认为,明末我国人口接近两亿,而清军凡烧杀三十九年始定,全国人口统计仅有10633326人。也就是说这个时期中国的人口大量消失,多半是死于战乱、饥荒等原因,还有很多被掠为农奴。这是中华民族在明代民族屈辱史中最惨烈、最不忍回忆的一段国殇。作为一名正常的中国人,只要一触碰到这一段历史,就难免心如刀割、悲愤莫名,令人发指!哪个中国人敢冒天下之大不韪,在这片浸染了多少烈士和同胞鲜血的热土上,干如此天人共愤之事!

“某地名人馆”公告中称“在参阅近年来出版文史书籍的基础上”展示和宣传某地历代杰出人物。但是,满清家奴大汉奸的后裔李鼎文却披着“教授”的外衣对某地文史工作指手画脚,多次以“权威”身份给某地“近年来出版文史书籍”撰文作序,例如其中一篇序中说:“现在这部定稿观点正确,资料翔实,体例完备,文风端正,作为一个武威籍人士,我感到十分高兴,现在这部定稿观点正确,资料翔实,体例完备,文风端正,作为一个某地籍人士,我感到十分高兴。”为何一个大汉奸后裔的势力渗透到了如此猖狂的地步?这到底是愚昧无知还是出卖良知?这对14亿人的民族感情是一种多么残忍的伤害!

两个满清家奴后裔竟然敢指鹿为马内外夹击,借地方志书为大汉奸的屠夫刽子手祖先借尸还魂,将《凉州府志备考》所列的众多汉族凉州籍民族英雄等人踢出地方史书,背后究竟有一股什么样的势力呢?如今,明末民族英雄达云的“宫保第达府”被定名为“李铭汉故居”,展陈其李氏祖孙三代的事迹,以供人们万世瞻仰。如果再借“某地名人馆”将参与“扬州十日大屠杀”“广州大屠杀”等多地的大汉奸“李栖凤及李氏家族”列入“军政名人”行列,这是拿民族耻辱当儿戏,严重伤害民族感情的行为,不可原谅!

习总书记说:“忘记历史就意味着背叛,否认罪责就意味着重犯。”前车之鉴,后车之师。勿忘国耻,才能知耻而后勇;勿忘国耻,才能在“悲痛”中不断奋进。各地文化界要引以为戒,深刻反思,在事关民族大义的大是大非问题上要始终立场坚定、头脑清醒、旗帜鲜明,保持高度的敏感性和警觉性。对于写出《李栖凤别传》的李于锴与又把“李栖凤”等大汉奸塞入“凉史”的李鼎文父子,不但佛祖不会原谅你们,而且“扬州十日”大屠杀中的80万遇难同胞也不会原谅你,为抗拒“剃发易服”死去的1000万军民同样不会原谅你,如今亿万国人更不会原谅你们!希望有关部门能进一步尽快查明真相,剔除有的文史专家推荐的“李栖凤”等汉奸进入“某地名人馆”,让80万扬州遇难同胞瞑目!让数十万广州遇难者同胞暝目!!让数百上千万南方遇难者同胞暝目!!!

会员投稿

会员投稿