武威天梯书院昔今

文/陆嘉珺(甘肃武威)

【编者按】编者这些年在工作之余研究西北历史文化之时,偶尔从网络上看到甘肃省政协文史资料委员会主编的《甘肃文史资料选辑》中有武威陆嘉珺前辈写的《武威天梯书院昔今》文章,深感欣慰。因为编者就是这所“天梯书院”传录学校读书,度过了儿童少年时光。加之武威杨氏先祖——清代嘉庆七年进士杨增思曾在道光咸丰年间担任官办的“武威天梯书院”山长(校长)/主讲多年,“天梯书院”培养出了多个新科进士、数十个举人,一时成为西北文化教育界的传奇佳话。编者虽然就读于“武威县天梯书院”的传承学校——“武威县红旗小学(后恢复为凉州区和平街小学)”,但是对于这所学校的来历,却从来没有人给我们讲过,也没有任何史料,实为遗憾。这十年编者也知道了这所学校的传承历史,但是过于简单而不过瘾。当我看到有陆嘉珺先生写的这篇文章名称后,出于好奇,决定从网上搜购刊登《武威天梯书院昔今》文章的这本《甘肃文史资料选辑》(27期),经常一番操作,今天终于梦想成真,如愿以尝。笔者抓紧时间把这篇抄写整理出来,刊发出来,以飨广大读者。

甘肃凉州卫城后裔杨鉴旻

编于广州白云天波楼子居斋

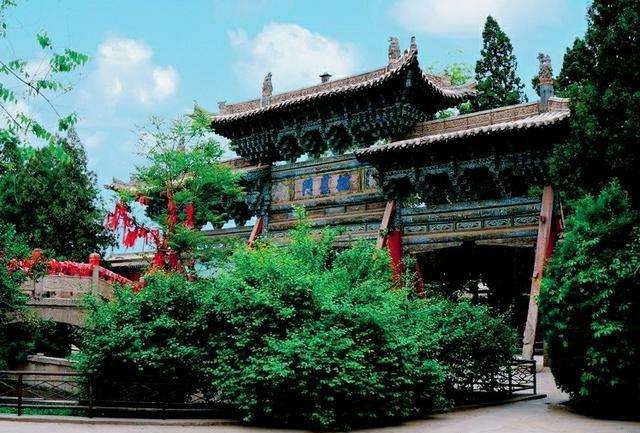

现在武威的和平街小学,是武威创建最早的一所学校,它的前身是清朝武威的天梯书院,于清光绪三十一年(公元一九零五年)由武威县知县张廷武奉令改建为武威县高等小学堂。此后,迭经更改,相沿承袭,以至于今,已经有七十多年的历史了。这所学校的创建,是随着我国教育制度的改革,应时而生的。

我国数千年的封建教育制度,是以开科取士,甄拔人才,其在县以上,始由官府逐级设置书院、太学等,供生员攻读深造,并以成绩优劣,官府的给膏火费以资辅助奖励,其主讲人员,亦以各级官府聘请学行兼优,德隆望重之士任之。而官府给予薪俸,可以说这一类的学校,就是由国家办理的。在县以下的基础启蒙教育,都是由当地人士延聘教师,设立“私塾”供初入学的儿童入学读书。其教师的束修都是由学生负担的。有些豪门巨富,各自聘请教师,设立“专馆”只供自家的子弟读书。这种初等基础学校,都是民办的。“私塾”和“专馆”的教材,学生初入学时,都是先从《三字经》学起,逐渐攻读“四书”、“五经”等书。这一类学校,没有规定的修业年限,一般的学生,读上五、六年书后,就辍学从事职业了。有些自愿深造盼求功名的人,往往读到十余年,才应“童子试”“考秀才”,在封建社会中,读书的人若能考中,取得个“秀才”的名称,就算是有功名的人了。由此就可以继续攻读,再求深造,以应“乡试””(举人)“会试”(进士)“殿试”(翰林)。这种科举制度,实质上是历代王朝施行的一种统治政策。

自海禁大开,欧风东渐,科学昌明,日新月异,而列强纷争,弱肉强食,鹰瞵虎视,蚕食鲸吞。我国有识之士,咸欲富国强兵,振兴中华,彻底改革封建教育制度,废止科举,兴办各级各类学校,以培养人才。但腐败昏愚的清王朝,顽固落后,软弱无能,致使国几不国,民不聊生。直至清廷在世界形势威迫下,国人舆论指责中,只得下诏:“废止科举,兴办学校”。从此,我国数千年来的封建教育、科举制度告终;而近代教育,学校制度兴起了。

武威为河西重镇,清时乃甘凉道和凉州府治所在地,因此,对一些新政的设施,要来的快一些。光绪三十一年(一九零五年)武威县知县张廷武就将武威县天梯书院,改造为武威县高等小学堂,改革体制,任命教师,招收学员,从此武威结束了封建教育书院制,开创了近代教育学校制。

一切新生事物的发育成长,都是会遇到一些排议和阻力的,近代教育学校的兴起,也是同样的,一些顽固守旧,梦想“考秀才”“中举人”“会进士”“殿翰林”的人,上至朝廷,下至民间,层层是有的。他们对新生的学校制度肆意诽谤,把新兴的各学堂叫做“洋学堂”,说什么“洋学堂是为洋人办的”,“入了洋学堂就不是自家的人了”,“这不是圣人之道,而是夷狄之术”;这是丧失礼义败坏纲常的东西。这些流言蜚语,蛊惑人心,确实遗害不浅,使一些昏愚落后,顽固守旧的人,对学校恐惧、厌恶起来,一直断送了不少青年学生的前途。

武威县天梯书院,历来是负有盛名的,文风蔚然,人才辈出,桃李盈门,士子云集,书声琅琅。自改建学堂后,反而冷落异常,第一班只招收了二十余名学员,可说是武威县青年学子中的杰出之士,具有一定的新思想认识、才学和能力,冲破了家庭和个人的阻力,奋勇前进的,他们学成,事业上进,以现实事例启迪了青年学子,回击了那些顽固愚昧分子。

当时主讲天梯书院的,是邑举人丁春华先生,他是一位学行兼优,务求实用,主张维新的人,书院改建为武威县立高等小学堂后,官府仍任命他主其事,他力主新政,言传身教,发聋振聩,使新的幼苗茁壮成长。及入民国后,他仍主持数年,成绩斐然。这所学校的建立,在武威小学教育史上,一直树立着光辉的榜样。

学堂建立了,这是一个新生的事物,摆在面前的因难还是不少的,上级对学堂的兴办,都有指示的。惟因河西地处边睡,交通梗塞,就连学员必修的课本、书籍,都无法购买,再如对新学(自然科学)的师资,也很缺乏,关于科学一类的课程,就无法进行教学,所以在名义上建成了学堂,而实际上还是书院的老办法,学员们仍是读经书、习训站,写作的还是八股文章,就拿入学学员的年龄来说,都是二十多岁的青壮年,他们有的是准备下场应试的童生,有的是上场落第的童生,其修业期限为二年,期满经考试成绩及格,就准予毕业,人们就称之为“毕业生”。

辛亥革命成功,中华民国建立,民国元年(一九一二年)南京临时政府教育部颁布了《小学暂行规定》,规定学制,编纂教材。小学施行“四二”制。即初等小学堂修业年限为四年,高等小学堂修业年限为二年,初等小学堂毕业后,可以升入高等小学堂。

民国元年,武威县官立高等小学堂,奉令改为武威县立高等小学堂。教育部申令,小学废止“读经”而教育部编纂的共和国教科书,由商务印书馆印行,规定高等小学课程为国文、英文、历史、地理、生物等知识课,体操、唱歌、图画、手工等技能课。初等小学只有国文、修身、算术等知识课,体操、唱歌、图画、手工等技能课。

民国六年(公元一九一七年)奉令改为武威县立第一高等小学校,从此,扩充校舍,增加班级,招收学生,这时在校学生有一百多人,教师有五、六位。民国十一年改为武威县立第一高级小学校。

“五四”运动以后,掀起了新文化运动高潮,教育部对小学教材进行改编,用语体文编写了新学制教材。其课程为国语、算术、英文、历史、地理、生物、体育、音乐、美术、劳作等。四年级以下为国语、算术、常识、体育、音乐、美术、劳作等课。国民党政府建都南京后,曾设党义课,后改为三民主义课。

民国十六年(公元一九二七年)夏四月,武威遭受大地震,学校墙垣倾倒,房屋坍塌,师生在院中露宿数十日。武威县长张东瀛拨划毗连学校之前武威县儒学废址给学校,筹拨巨款,进行修建,命校长白天成督工,半载告成。新建中山纪念堂一座,教室六座,整修旧有礼堂五间,东西二斋中前后院内房屋六十余间,前建大门一座,两侧均以木栅为墙,雄伟壮观,至此校舍整齐,墙垣一新,大门内操场广阔,设备完善,为当时全县小学之冠。

民国十七年(一九二八年)夏五月凉州镇守使马廷勷,被国民军前来武威买马的旅长刘志远与武威县长张东瀛以迅雷不及掩耳之势,突然袭击,马廷勷以事出意外,手足无措,仑惶逃窜,至西营儿皇城滩驻扎纠集匪徒,东山再起,于六月初四日卷士重来,初五日凌晨城陷,焚烧残杀,奸淫掳掠,无所不为,三日之内杀人数千,校长白天成身遭杀害,而学校文物器具,毁坏殆尽,匪患惨绝,目不忍视,秋后匪患平,县府委任温天福为校长,惨淡经营,始具规模,开学上课,学生才得就学。

民国十八年(公元一九二九年)奉令改为武威县立第一完全小学校,在校学生二百余人,教师六、七位,仍分高级、初级,高级为二年、初级为四年,民国二十年上级通令小学加授童训课,即童子军训练,有课程及各项活动,其后又设童子军团,本校为中国童子军第三四九三团,斯年奉令改为武威县立第一小学校。

民国二十四年(公元一九三五年)上级通令学校名称冠学校所在地名称,遂奉令改为武威县立北府门小学校。小学实行六年一贯制,取消高初级之分。课程进行修改,用新课程标准课本,课程为公民、国语、算术、历史、地理、自然、童训、体育、音乐、美术、劳作,取消英文。四年级以下课程为国语、算术、常识、音乐、美术、劳作。三、四年级学生,也有童训课,加强童子军活动。

民国二十八年(公元一九三九年)实行新县制,县以下设立乡(镇)保甲,在学校教育上的设施,各乡(镇)设立乡(镇)中心学校,保设国民学校(初级小学),实际是把现有的学校改换了名称,武威县立北府门小学校,改为武威县立青云镇中心学校,其后仍冠地名又改名为武威县立青云镇北府门中心学校。这时在校学生有四百余名,教职员工有十五、六人。民国三十四年,又改为武威县立青云镇中心国民学校。

在旧社会,小学学生的流动是很大的,有“春满堂,夏一半,秋调零,冬不见”的说法。虽有些过基,但在农村中确很普遍。

解放后,乡(镇)保甲组织被彻底摧毁了,因之,学校名移也随之更改为武威县立北府门小学校。由于新政府的建立,人民当家作主,生产发展,生活改善,学文化的高潮一浪高过一浪,入学儿童骤增,北府门小学的校舍、教室,不敷应用了。一九五一年奉令改为武威县和平街小学,人民政府在原清应寺、大云寺遗址上策划修建了一所新型的小学,将北府门原校舍改归他用。

七十多年来,这所学校,一直孜孜不倦,弦歌弗辍,教育着一代又一代人才,培养着建设祖国的后备力量。一九六六年奉令改为武威县红旗小学,在原有的基础上,重新扩建,逐步提高发展。现在学校总面积为二万五千多平方米,教职员工宿合为六十七间,教室二十七座,在校学生为二千一百多人,教职员工为六十四人。这所历史悠久,规模宏大,设备完善的学校,是现在武威县、武威地区和甘肃省重点发展的小学之一,是全县小学的一面红旗。一九八二年仍改为武威县和平街小学。

附录解放前历任校长姓名:

丁春华 蔡庆蕙 张月山 李含香 杨发厚

王国祥 白天成 张延亨 李宗昌 王大基

李景才 陆嘉珺 范宗永

录自1987年《甘肃省文史资料选辑》(27期)

陈尚敏:清代甘肃书院与地方教育中心的形成

道府县书院与甘肃区域教育中心的形成(节录)

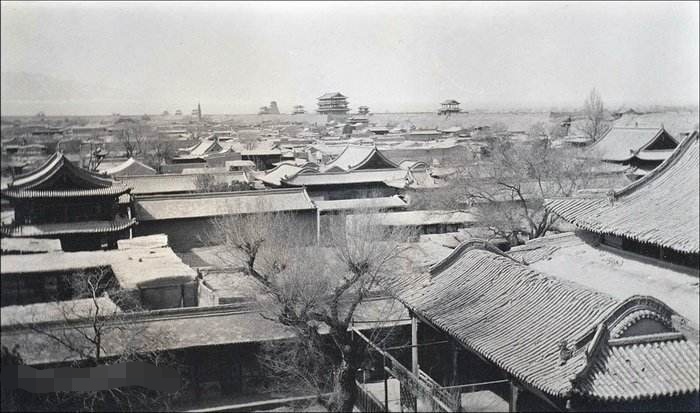

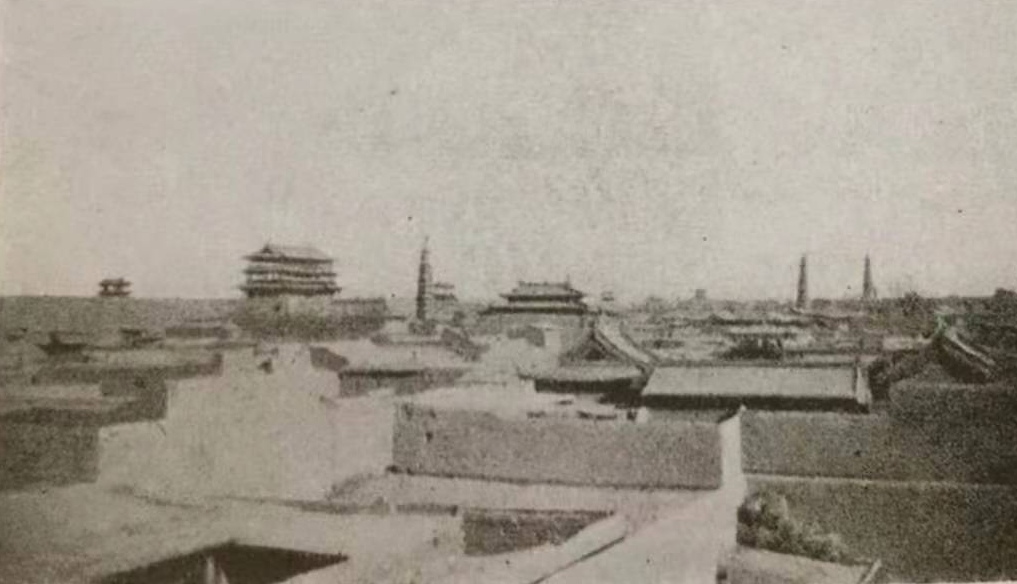

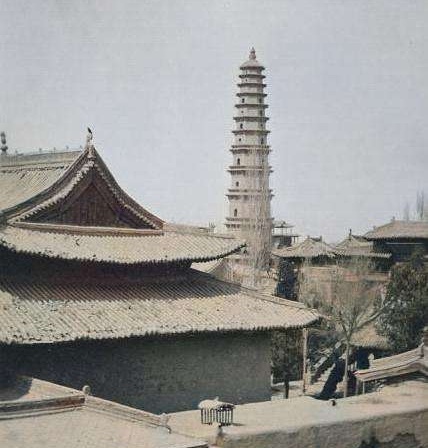

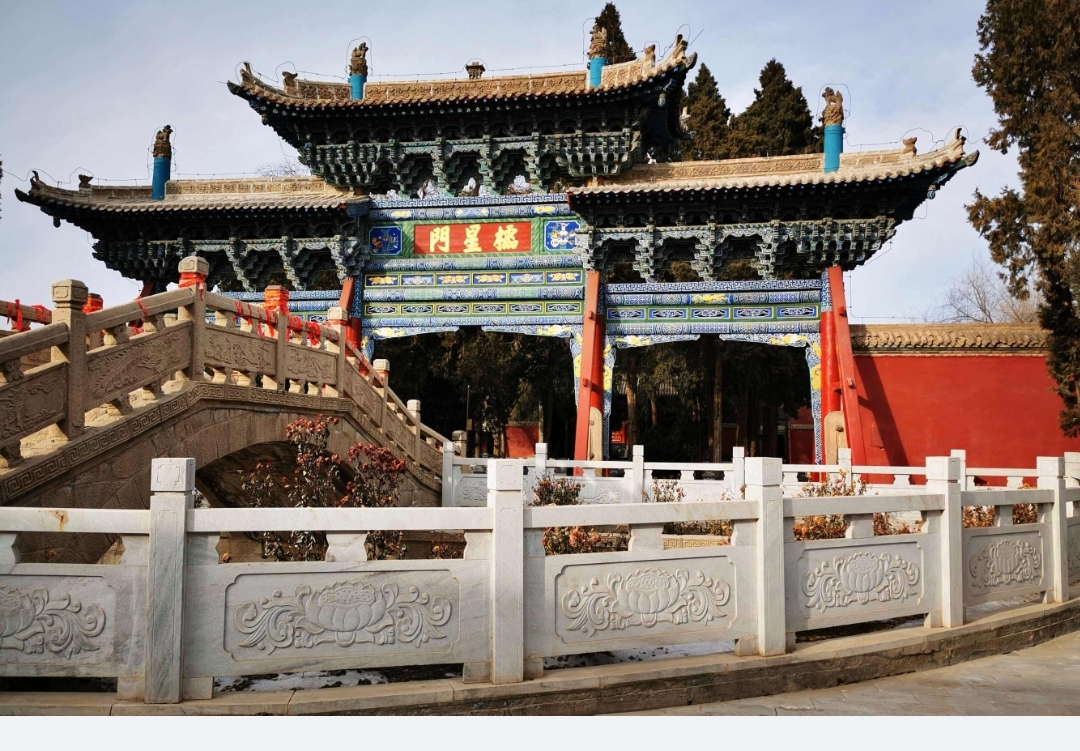

武威是凉州府的附郭县,也是凉庄道以及后来的甘凉道的道治所在地。康熙四十三年(1704),凉庄道武廷适创建成章书院;乾隆十二年(1747),由凉庄道张之浚倡议,凉州知府朱佐汤暨凉州府所属五县知县增修书院。乾隆三十七年(1772),顾光旭出知凉州府,武威知县请求修复书院。“凉州旧有天山书院,岁久致圮。”书院修复后,更名为天梯书院。由上述零星的记载可知,天梯书院的初名为成章书院,后曾更名为天山书院;另外,天梯书院原初应为凉州府属。据陇西进士宋朝楠撰写的书院创建碑记:“延师友、萃诸生,群聚肄业。阖属之士,莫不望风褰裳。”“阖属之士”应指凉州府属五县士子。乾隆十二年(1747),凉州府所属五县知县参与增修书院,这也可视为天梯书院原为凉州府属的一个证据。但当书院更名为天梯之后,书院就成了武威县属。在笔者收集到的自嘉庆以降镇番(治今甘肃民勤县)、永昌、平番(治今甘肃永登县)、古浪四县士人的近百份朱卷和会试同年齿录的师承关系中,未见有肄业天梯书院的例子,这也可以作为一个旁证。

武威文风丕变,由衰转盛,始自王化南、刘作垣二人先后主讲本籍书院。王化南,字荫棠,乾隆四年(1739)己未科进士,获馆选,曾官至山东平度州知州,后引疾去。当道“延主书院讲席,教法即淳且备”,“矻矻孜孜,俾不得斯须嬉,士风为之一变”。刘作垣,字星五,乾隆二十六年(1761)辛巳科进士。自安徽舒城县知县罢归后,主讲书院。“一时从学之士,文章皆有程式可观”,“吾乡所以文教日上,不乏绩学之士者,山长诱掖之力实多”。

天梯书院变为县属之后,可以说其教育长盛不衰。“武威文风甲于秦陇”,“自乾嘉以降,彬彬多文学士矣!”一个重要原因就在于山长选聘得人。从笔者收集到的相关朱卷和会试齿录来看,任职天梯书院山长者有相当一部分来自本籍的进士,如郭楷(乾隆六十年乙卯科)、杨增思(嘉庆七年壬戌科)、张美如(嘉庆十三年戊辰科)、王于烈(嘉庆二十四年己卯科)、张兆衡(嘉庆二十五年庚辰科)、陈作枢(道光二十四年甲辰科)、张诏(咸丰六年丙辰科)、袁辉山(咸丰六年丙辰科)、张景福(咸丰六年丙辰科)、周光炯(咸丰九年己未科)等,他们当中大都曾受教于天梯书院,进士中式后,又作为山长主讲天梯书院。在清代甘肃府县两级书院中,有如此多的进士作为山长,武威天梯书院为仅见。

会员投稿

会员投稿