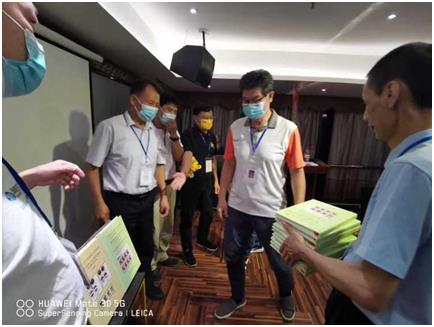

(中華時報/中華通訊社 東莞訊 )適逢「第二屆大灣區集展」開幕,8月26日沙魚涌郵史大咖及各地郵協同行當晚聚會虎門金銀島酒店,舉行郵史俱樂部學術座談會,及《普23民居郵票》新著首發式。現場氣氛祥和且熱烈。

沙部學術座談會與會者大合照

在當晚學術研討會上,全國集郵聯會士、東莞集郵協會副會長沈敦武推出《虎門郵路-抗日戰爭時期一條特殊的國際通道》,以其收集的詳實史料,獨特的研究方式同與會者探討交流;全國集郵聯理事、來自武漢的陳波發表了《南國郵史聚知音》,佛山集郵協會《佛山集郵》原主編、廣東集郵名家余景軍的《沙魚涌郵史研究的領域》等精彩演講都引起參會者極大興致。

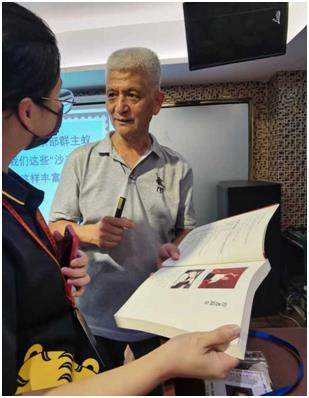

當日香港特區郵學會會長紀覺英推出集郵新著,又恰逢他74歲生日,“雙喜臨門”。紀覺英介紹了他的「普23民居郵票」編撰經歷,並向與會者贈送新書。《中華人民共和國普23民居郵票》是2004香港第17屆亞洲國際集郵展覽中榮獲最高獎鍍金獎的,該部郵集專著系統研究了普23《民居》郵票各種面值,為普23《民居》「集大成者」,內容精彩紛呈,獲與會者高度評價和贊賞。

今年適逢沙魚涌郵史俱樂部(沙部)成立三周年。三年來,沙部編輯出版了十部集郵學術專著,舉辦了近百場學術講座;俱樂部成員的郵集三部獲獎,可謂年年有“魚”,碩果累累。沙部熱心社會公益活動,倍到中外集郵界的關注。

紀覺英向與會者贈送集郵新著

沈敦武會士接受記者採訪

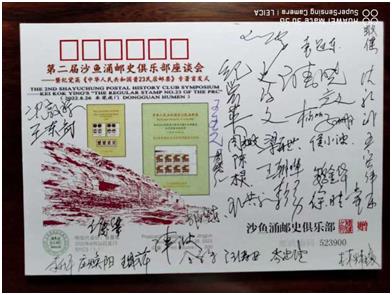

與會嘉賓簽名留念

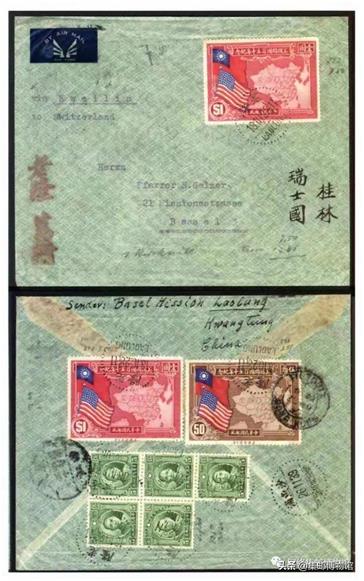

据沙部CEO蟻健介紹,沙魚涌只是深圳東部濱海的一個不知名的小漁村,在地圖上難以找到。然而抗戰時期,沙魚涌曾作為嶺南曲江臨時郵路,經香港與紐約、倫敦等地國際郵件互換網絡的一個重要節點,留下了近代中國郵政史上不可磨滅的重要一筆。

沙魚涌成郵史熱點

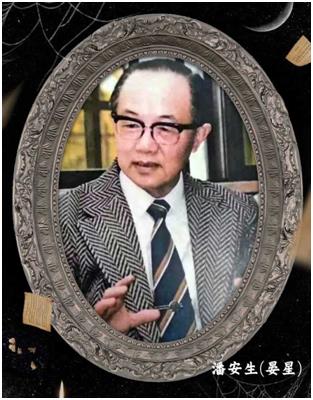

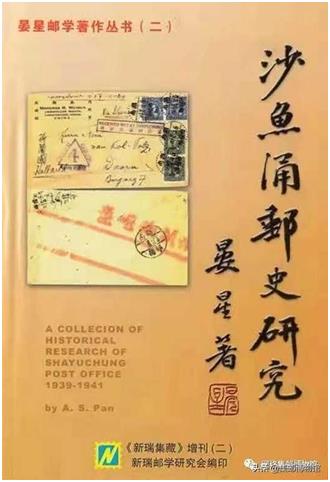

沙魚涌郵史研究,曾傳遞了海峽兩岸郵史界血脈相通、手足相連的一段佳話。現居台灣的中華郵史泰斗、百歲老翁潘安生(晏星),於八十年代在台灣創辦郵政研究所,他從塵封的「昆明郵檔」中發現沙局密檔,並整理撰寫《沙魚涌郵史秘錄》專論。論文一經發表,海內外郵壇為之震驚。潘公由此拉開了中國抗戰期間沙魚涌郵史研究的序幕,沙郵研究至今盛行四十年,被稱成為中外郵壇的「顯學」。自潘安生(晏星) 揭開塵封的沙魚涌郵史之後,即刻引起了廣東郵政元老、抗戰郵史專家蔡浩強的積極回應。1993年4月蔡浩強發起了「首屆粵港澳集郵界人士沙魚涌之旅」,開啟了中國郵政史田野探源考察之先河。

2019年10月18日“沙魚涌郵局”設立八十周年,「沙魚涌郵局郵史俱樂部」正式成立。為此,沙魚涌郵史俱樂部倡導人百歲潘安生欣然揮毫題寫「沙魚涌郵史俱樂部」墨寶。當日,《中國抗戰期間沙魚涌郵政史》等專著也應期出版。

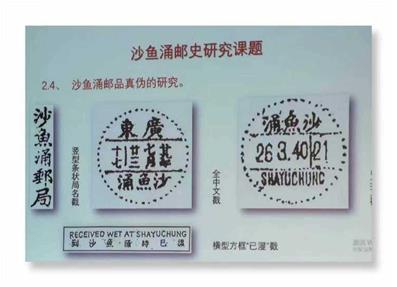

沙魚涌郵局歷史郵戳

中華郵史泰斗潘安生晏星

潘公沙郵歷史專著

沙郵“第一古封”價值連城

会员投稿

会员投稿