中华新闻通讯社浙江杭州讯(记者:李海良 通讯员:刘慧)书家的意义,不在于一种身份,也不在于一种职业,而在于他具备了在书法实践中,获得作创灵感的悟性,获得精神释放的自由。有了这样的能力与自由,才能印证他作为书家的身份。因而从某种意义上讲,不是书家创作了书法,而是书法成全了书家。

唐诗之路 山水雁迹

为什么是唐朝,诗人们开始群体性地游历山川?

为什么是浙东,成唐朝诗人游历的主要目的地?

为什么是当下,要倾心寻觅这条浙东唐诗之路?

赵雁君,一路走,一路想,一路写——

千百年来,众多文人墨客从钱塘江出发,经古都绍兴,自镜湖向南过曹娥江,溯源而上,入剡溪,走新昌的沃洲、天姥,过天台山石梁飞瀑,载酒扬帆,踏歌而行,走出了一条长达500公里的“浙东唐诗之路”,留下了大量脍炙人口的诗篇——翻开《全唐诗》2200多位作者中,竟有451位围绕“浙东唐诗之路”写下1500多首名篇佳作。

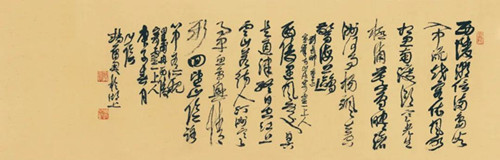

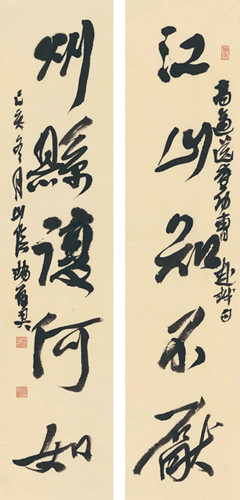

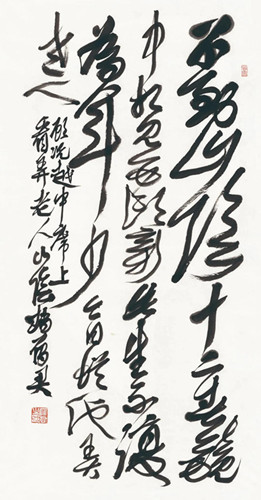

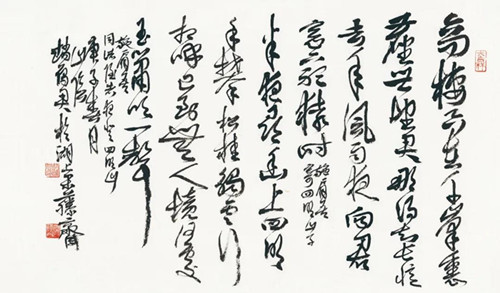

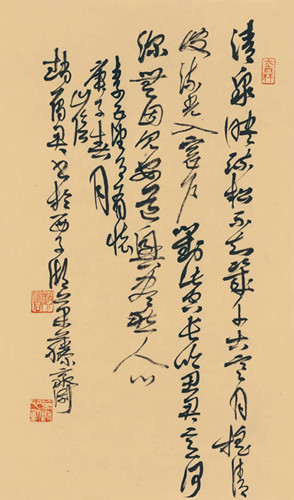

▲赵雁君作品

这,是一个奇特而壮观的文化现象!

一文含四带,十地耀百珠——那些深深镌刻在浙东大地上的名篇佳作,体现了浙江的文化之美、生态之美、气韵之美、活力之美,形成美美与共的生命体,是历史留给我们的宝贵财富,更是浙江人民生生不息的精神动力。

由此,在当下,赵雁君饱醮浓墨书写的《诗路雁迹——赵雁君“浙东唐诗之路”书法集》就被赋予了新使命——一千多年前,在盛唐诗人所涌现出来的壮丽山河、激昂文字,将在这个新时代被重新提及、整理、发扬。

静静地,翻阅这本散发着油墨馨香的书法专著——《诗路雁迹——赵雁君“浙东唐诗之路”书法集》,仍不觉人随诗行,笔随意动。

那段时间,“觅诗写诗,临帖创作”便成为赵雁君工作之余的常态,或楷、或行、或草顺着诗文潜心书写,几近写遍竺岳兵先生主篇的《唐诗之路唐诗总集》之名诗名篇和名句,内容涉及诗画、山水、佛道、名人等四大主题,并按其体例排序分为总条(浙东·越)及干线。

▲赵雁君作品

这部《诗路雁迹——赵雁君“浙东唐诗之路”书法集》依次列为浙东、越州、萧山、绍兴、上虞、嵊州、新昌、天台等8个板块,分别赋题:《青山行不尽 绿水去何长·总条浙东篇》《时时引领望天末 何处青山是越中·越州篇》《西陵遇风处 自古是通津·萧山篇》《镜湖流水漾清波 狂客归舟逸兴多·绍兴篇》《越郡佳山水 菁江接上虞·上虞篇》《剡溪蕴秀异 欲罢不能忘·嵊州篇》《天姥连天向天横 势拔五岳掩赤城·新昌篇》《龙楼凤阙不肯住 飞腾直欲天台去·天台篇》。历时两年有余,于辛丑新年画上句号。

而在2014年至2019年,中宣部“全国文艺名家暨‘四个一批’人才工程项目”:大型主题创作《山水雁迹——赵雁君书法集》的创作完成,则汇集了赵雁君近五年倾心创作的近350件精品力作。浙江的大好河山、诗词歌赋、风物人情,尽在书中得到淋漓尽致的展现。

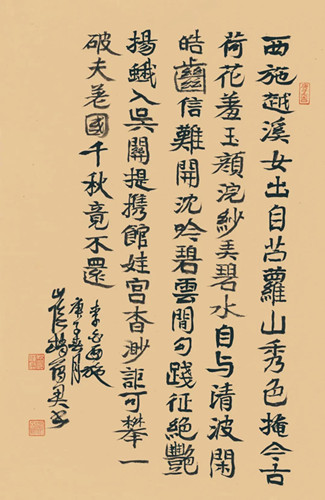

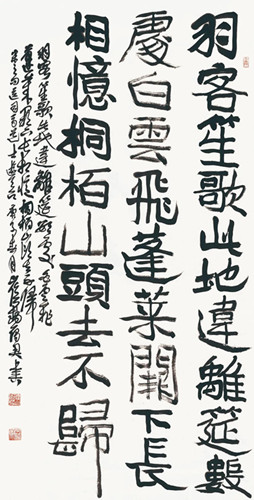

静静地,翻阅这部还散发着油墨馨香的《山水雁迹》书法集,赵雁君用《郡亭枕上看潮头·钱江篇》作为开篇,再按浙江的行政区域依次为《淡妆浓抹总相宜·杭州篇》《福地原来别有天·宁波篇》《东南山水甲天下·温州篇》《最是人间清丽地·湖州篇》《此间曾著星星火·嘉兴篇》《应接不暇山阴道·绍兴篇》《江南海上仙子国·台州篇》《气压江城十四州·金华篇》《山环水复绿万重·丽水篇》《养在深闺人未识·衢州篇》《海天佛国清静地·舟山篇》共12个篇章,尽显浙江十大名山、八大名江、四大名湖的山水之美,历代名人的人文之雅。

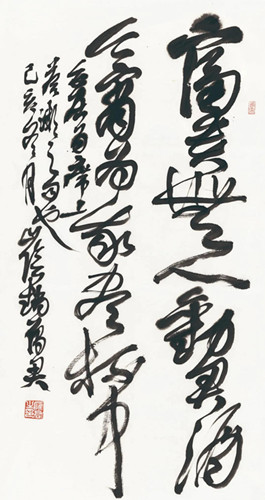

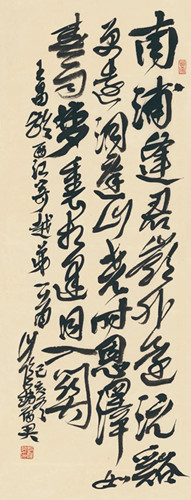

▲赵雁君作品

既反应时代主题,又践行精品创作。这两部作品《诗路雁迹》和《山水雁迹》可谓赵雁君史诗性的主题创作——浙江颂。

大地为纸,河流为墨。

无论是《诗路雁迹》还是《山水雁迹》——赵雁君用历代文人墨客吟诵浙江的山水诗篇,探索全新的书法之道来书写最中国化的人文山水。

山水诗,一种精神图腾——

在中国诗人的心中,山水风物都是情根深寄。从诗中可观其山水的文学精神包含乐景精神,归隐精神、明心精神、悟道精神。人之有灵,万物有情,不可或缺。赵雁君与山水诗为伴,在广博的大地上追梦远方,每一步都是生命的力量在感触大地之厚重,这种行程,这种归程,正是现在用交通工具无法感触到的沉重和扎实。

人文诗,一种华夏文明——

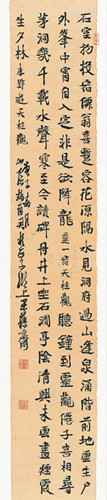

▲赵雁君作品

感恩中华五千多年文明史孕育出了一种特殊类型——这条以诗歌作为纽带的“浙东唐诗之路”展现的秀美山川和深厚人文,也正是赵雁君要跟随诗人脚步去寻觅最初的本心,让丰富多样的自然风物和文化资源在历史与当下情景交融,体现其情感、理想、感悟以及所处的时代风尚。

那么多早逝的春光,耕耘在一袭宣纸中。这些年,在赵雁君位于杭州城中高楼的书房里溢满墨香,他以诗人讴歌浙东唐诗之路、江南诗词联赋为主题的《诗路雁迹》《山水雁迹》系列主题创作渐入佳境——春夏秋冬,置身赵雁君的书房,就如同漫步唐诗之路。墙上地上,举目所见,诗词歌赋,尽在笔墨之中精彩呈现:真、草、行、隶如春风拂面,碧水微波,柳丝如烟,莺啼燕语,天光水色,把整个西湖浸染得妩媚而温情。

在如此氛围中,还有谁书写的《诗路雁迹》《山水雁迹》能如此柔情似水、缱绻缠绵?

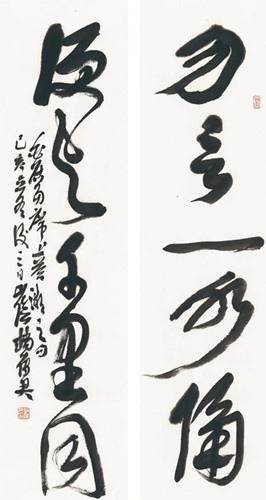

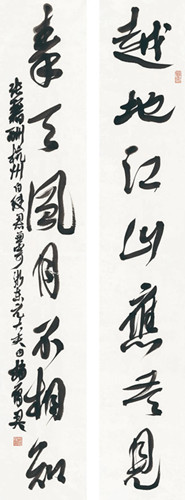

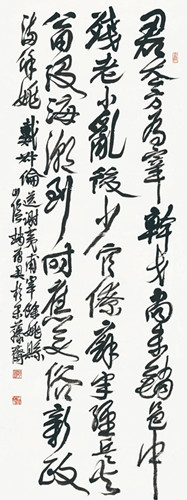

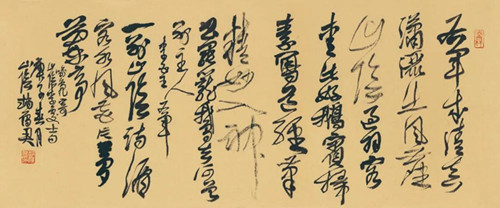

▲赵雁君作品

引颈东望,目睹为快!赵雁君潜心创作的《诗路雁迹》《山水雁迹》系列作品,全方位多角度地展示了他的艺术成就、鲜明个性和创新精神。作品不论是丈二巨制、尺牍小品、对联条屏,笔力扛鼎,活泼酣恣、宁静深沉——赵雁君的独家风范是梦随晋人、沉潜汉魏、化合明清的结晶,融二王的遒媚典雅、倪元璐的奇崛豪迈、徐渭的狂放率真于一炉。既有“大江阔千里”的壮丽,又有“樱桃带雨红”的秀美,蕴含着丰富的艺术审美意趣。

颂之千里,尽现功力。

逝者如斯,浙江山水流成了唐诗之路。大地上的水市蜃楼,顿成了历史的幻景,一幕幕叠现在回望中。悠长的历史隧道尽头闪烁着一束微光,赵雁君想象、还原、重塑这束来自中华文脉最深处的光芒,利用诗歌的力量照射现实世界,用笔墨架起一座沟通历史与现实的桥梁。

▲赵雁君作品

书法之迷人,在于不期而遇的妙手偶得,更在于书家的思想与创新——书写浙江山水,重走唐诗之路,梳理人文浙江,无疑是赵雁君对自我的一次重新认识重新升华。

山川。大地。人文。

当一阵清风从山涧吹来,再次想起一个有关时间的情景:子在川上曰,逝者如斯夫。千百年来,又有多少事物随流水而去,永恒的只是不改的青山绿水!

山水人文,诗词赋景。

看那从上千件作品中精选出的臻品,看那围绕四周高墙悬挂的隶楷、行、草书法巨制,人们用心体悟赵雁君饱醮感情笔墨行走浙江的力量。

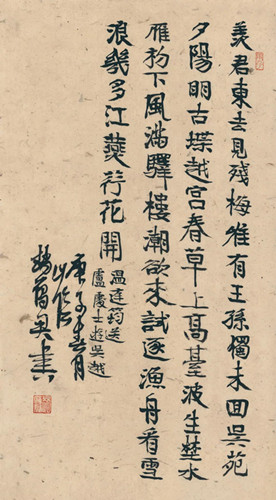

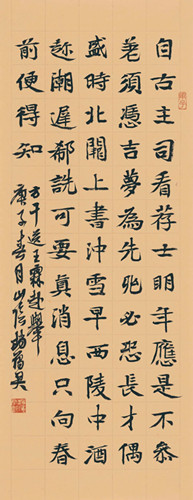

▲赵雁君作品

一部《诗路雁迹——赵雁君“浙东唐诗之路”书法集》,一部《山水雁迹——赵雁君书法集》,就是一卷卷浙江的人文山水书——这两部作品集以“浙江颂”为统领,以流芳千古的唐诗之路、以浙江名山名水为脉络;以名篇名句、名地名人为基点;用隶、楷、行、草诸体创作,结集出版了这两部赵雁君书法集。

汉字,一种具有5000余年历史的传统艺术,虽古老,却不陈旧,象征着智慧。在所有的文字中,能够成为艺术的只有汉字书写。一部书法史,也是一部文明发展史。

翰墨。书道。笔阵。

尤其难得!赵雁君书法以功底立、以气势胜、以风格显,充分展现其书法艺术的特立之思、特立之书、特立之美,其隶、楷、行、草等作品创作,彰显的是赵雁君梦随晋人、沉潜汉魏、化合明清的艺术结晶,呈现的是古拙奇崛、沉稳遒迈、直率洒脱的郁勃之气,特立之风——赵雁君的书法实践,以古人之规矩,开自己之生面,为当代书坛提供了一个可资借鉴的“赵氏样本”。

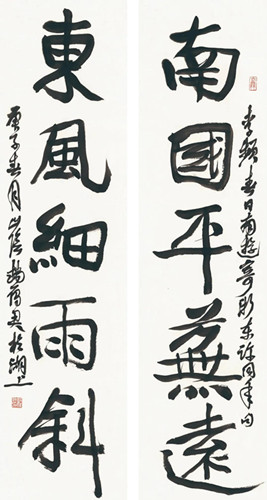

▲赵雁君作品

赵氏样本 独领风骚

绍兴,是赵雁君的故乡;兰亭,是中国书法圣地。

穿越兰亭,时光滑落,在此留连忘返:那飘逸多姿的行书、那峰回路转的篆书、那颇见功力的篆刻,静静散发着诱人的馨香……

开拓者,赵雁君,一种书家的代表。

可以说,当代书坛,赵雁君为中国书法艺术发展提供了一种继承创新的书法样式。

自然,赵雁君成为绍兴书脉的继承者,无论是青年时期对于“二王”的孜孜以求,还是中年时期对于徐渭的倾心实践,无不凸显出其书法创作的绍兴特色,以及对会稽文士风骨的向往。赵雁君的高明皆在于:既驻基地域,又不为地域所限。

▲赵雁君作品

应该说,是一个时代特有的展览、评奖机制给了赵雁君一个脱颖而出的机会。其作品在上世纪80年代末至90年代初,多次入展中国书协主办的各类大展,曾5次连续荣获大奖,引起书坛瞩目,被书法界誉为“赵雁君现象”。

人们认同的,不仅仅是其书法面目,更是对其创新精神的追求。

当然,“赵雁君现象”是值得思考的。书坛认可赵雁君,是因为书坛找到了一度失落的东西:就书法表现技巧而言,赵雁君为人们提供了一种回归魏晋的通道、一扇书体打通的门径、一类风格融合的机枢。而且,在他的笔下,又有某种时尚的因素,从而符合现代审美需求。

传统与现代,继承与创新,赵雁君对当代书法的发展提供了借鉴意义和参照价值。

不能说,现在所有的人,哪怕学赵雁君书风的人都已经理解了赵雁君。或许还会有争论,或许其审美意趣还需要经受一定的时间来检验和考验。但是“赵雁君现象”本身,已经足以说明书法的一种进步,一种发展。

赵雁君有如此身手,既有自身灵性的内在因素,也有许多外在的偶然性因素在起作用。每每落款“山阴赵雁君”的他,不仅仅因为曾经在绍兴读书、工作多年,而是说明绍兴特有的文化积淀,特别是书法艺术的浓厚氛围,给了他很大的影响。

▲赵雁君作品

无疑,每一个载入书法史的书法家,可以说都是某一时代,某一书体,某一风格的代表人物。他们被历史记住不是没有理由的。

当我们将视野稍稍放宽,吃惊地发现,全国“赵雁君体”居然相当普遍。应该说,这一类书家,本身都是人物,他们都在书法创作和理论上有一定建树,但为什么会不约而同趋向一个种类的书学风格、类似的审美境界呢?

从书法历史看,书法的代表性人物大致有两种:一种是书体革命的代表,比如从篆书到隶书,到章草,到楷、行、草、狂草等,都有一些代表性书家。另一种是在书法文化、书法风格上具有变革创新精神的代表。

对二王书法的梳理与实践,对晋人书迹的观照与诠释,使赵雁君的书法走上通衢大道——梦追晋人,择化简牍。

对汉魏石刻的总结与开掘,使赵雁君的书法语言既无迹可寻又似曾相识,其创作上的广度与厚度于此可见——排铺汉风,沉潜魏石。

▲赵雁君作品

对明清书风的融会与贯通,使赵雁君的书法构成能以古人之规矩,开自己之生面——寻踪宋意,化合明清。

对山阴艺术的汲取与择化,使赵雁君的书法风格有了跨度上的飞跃,成为他当前创作状态的又一佳境——碑帖结合,左右逢源。

所有的书家,其书法艺术风格的形成,除名师指点加业精于勤外,还融合了纯粹的个性,真正做到了字如其人,并得益于其自身深邃的学识和故乡人文氛围的滋养。

无疑,像与不像,赵雁君都非常到位。

赵雁君,一位具有浓烈情感的风格型书法家,他的作品有一种发自内心的创造精神,所有的技巧、所有的观念、所有的文献都被“他”所选择、过滤与改造,个性与书风相互作用、互为因果、共同生长。

可以说,赵雁君书法艺术的成功,在于他开拓的艺术个性与精神。他将经典与民间打通,实现碑帖汇融,传统与现代的转化,其书风探索的背后蕴含着深邃的书法命题。

不是吗?赵雁君的高明在于:在经典之外的民间碎片中有了颇为成功的发现后,他仍然将书法创作的动力建立在经典之上,使其在寻觅民间碎片的过程中,仍然保持其风格的统一性和创作的稳定上升,避免了一般人常常因游离经典而出现的创作滑坡和风格分裂;有了这一创作的基点,赵雁君将目光放得更远,在原来晋人残纸、竹简草书的基础上伸展到北魏墓志、汉代碑刻等各种来自民间的信息上,如此,便使其作品的形式创造有了源源不断的养料和持久的耐力。

▲赵雁君作品

知书如其人:主见固执、感性理性;飘逸洒脱、严谨法度——曾经问赵雁君:大家都学你,你该怎么办?当自己成为一种书风的代言人,且跟风者甚众时,超越自我,到达新的高度,便成为无法回避的选择。

“其实书家的意义,不在于一种身份,也不在于一种职业,而在于他具备了在书法实践中,获得灵感的悟性,获得精神释放的自由。”赵雁君说,有了这样的能力与自由,才能印证他作为书家的身份。因而从某种意义上讲,不是书家创作了书法,而是书法成全了书家。

对赵雁君而言,书法艺术的意义,就是能让人类的精神记忆变成一条联通过去、今天、未来的河流。

仰望山峰 厚积薄发

翰墨千秋,浙江成为中国书坛的一种代表。

名家集群,浙江成为中国书坛的一种现象。

群星灿烂,浙江成为中国书坛的一种风景。

风光里,赵雁君同样感恩时代选择了他——作为浙江省书法家协会主席的赵雁君深感责任重大。

这是一道,中国书坛至今无人跨越的书法山峰。

浙江书法艺术源远流长、高峰迭出,孕育了王羲之、虞世南、褚遂良、孙过庭、赵孟頫、吴昌硕、沈寐叟、马一浮、沈尹默、张宗祥、陆维钊、沙孟海等彪炳史册、高山仰止的书法大师,他们“弘既往之风规,导将来之器识”,以自己独特的艺术风格、深厚的艺术造诣和卓越的学术解见,铸就中国书法历史的辉煌,创造一座座中国书法艺术高峰。

这高峰,始终纵横在当下浙江书法家的眼前。

▲赵雁君作品

虽然,从当代书法形态史的视角来看,浙江书法家们从来就没有停止过对于书法艺术多元创新的探索——精致而又和谐、思想而学术的文化传统,对当代浙江书法的影响是至关重要的。今天的浙江书坛始终秉承这一理念,薪火相传,这也是浙江书法界最值得骄傲的精神传统。

敬畏,是浙江书家对前辈大师的一种姿态。品牌,是浙江书家对前辈大师的一种追崇。

“书法是最具民族性、代表性,最具渗透力、影响力的中华优秀传统文化,浙江书协在打造文化品牌与品牌活动建设中应该有所作为。”在赵雁君看来,浙江的书法文化现象、书法大家、书法经典独具特色,以及丰富的历史文化资源,为浙江书法活动品牌的塑造,提供了极为重要的载体与发展维度。

那就是:通过挖掘和利用浙江书法文化资源,整合和优化现代书法文化资源,重点打造一批浙江特色的书法文化品牌,以周期性、常态化,系列性、规模化,普及性、群众化,专业性、学术化地持续推出书法品牌活动,不仅可以使浙江书法文化资源在现代社会重新焕发生机和活力,而且能够充分彰显出文化浙江、书法浙江的魅力。

“可以说,浙江书法数千年的繁荣与中心地位,是浙江区域文化传统与精神的必然产物。”赵雁君回忆浙江书协40年来路,同样心存感激。

浙派浙风,是浙江书法的文化特质、基本形态和精神追求,也是浙江书协致力于浙江书法文化建设的引导目标。

▲赵雁君作品

然而,身为书法强省的浙江,在进入新时代以来,百对全国许多书法大省的齐头并进,优势越来越小,距离越来越近。面对全国书坛竞争态势赵雁君思考:浙江书法如何在发展中走向繁荣,营造开放、包容、多元的和谐局面?如何树立一批名家领军人物,造就一批精英创作骨干,培养一批新峰青年才俊?如何更有效地建立一支梯次分明、规模宏大、德艺双馨的书法浙军,成为当务之急。

面对书法浙军的未来,赵雁君说浙江书协首先要身挑重担:必须从中国书法史乃至学术史、文化史不可或缺的代表人物身上,汲取所能体现的尊重传统、敢于创新、勇于实践的精神,为浙江当代书坛注入宽博深厚的文化基因,确立浙江当代书法发展之标杆。

由此“重品格、重学养、重基础、重个性”便成为浙江书协的战略品牌,也成为浙江书协打造“书法浙军”义不容辞的责任。

由是,浙江书协先后推出系列品牌来打造当代书坛劲旅——深入实施名家品牌战略,持续完善推出三年一届的“沙孟海奖”全浙书法篆刻大展、“陆维钊奖”全浙中青年书法篆刻大展;深入实施“兰亭”品牌,持续实施“中国书坛兰亭书法双年展、兰亭雅集42人展暨兰亭论坛”,有力推进了全省书法精品创作,促使大批优秀年轻书家脱颖而出,为浙派书风注入了新的内涵与活力。

令人欣喜的是,浙江书法正从书斋走向民间,浙江书法也从高端走向大众。

这是一条壮美的书艺长廊——从东海之滨的小渔村,到杭嘉湖平原的渔米之乡;从边远的丽水山区,到杭州的繁华之地……浙江百家书法村,每个村都有动人故事,每位村民都是书写能手。

究其原因,赵雁君解释,在浙江书法的品牌特性中,“书”与“学”的融通至关重要。是考量浙江书法“中心意识”最为核心的动力,并不是外在艺术形态的多极化探索,而是在深层面的“学术意识”。

▲赵雁君作品

“从文化地理学的视域、区域对于文化艺术的影响是根深蒂固的。”赵雁君分析,浙江区域长期以来独特而深厚的文化积淀,直接形成了浙江区域相对稳定而有序的书法传承脉络与书法品牌特征,同时也孕育了一大批引领书坛的书法大家。

赵雁君坚信:浙江书协在中国书坛的影响力,来源于不断深化书法活动的品牌意识,来源于不断探索书法活动的品牌模式。

试想,如果没有浙江书协这般深耕广种,哪来浙江书家如此丰厚的收获。正是这一系列战略品牌的推出,才为浙江书坛出精品、出人才营建了良好氛围,新人辈出,争奇斗艳。

衡量一个时代的艺术成就最终要看作品,作品是每一位有抱负的书法家的立身之本。

“但是,与此同时我们必须清醒地看到,对照新时代人民群众对美好精神文化生活的新期待,浙江书家还存在着不少短板。”赵雁君直言不讳——

比如:当代书法创作日益呈现出“同质化”的格局;

比如:“有高原少高峰,有群体少领军”地域书法发展不平衡现象依然存在;

比如:书家的书体走向分众化、分层化的队伍现状严重,导致“书法浙军”的困境;

……

赵雁君最不愿看到的是:“书法家最大的悲哀,是迷茫地走在山阴道上,看不到前面的希望;书法家最坏的习惯,是苟安于当下生活,不知道明天的方向。”身为书协主席,赵雁君就应有一份担当,这是因了书法家天生具备某种责任,要对当下发生的事情发出自己的声音,要提醒社会并帮助它变得更完善更和谐。

夜思静想,赵雁君无时无刻都在盘算着浙江书协未来5年要努力实施的“人才培养与精品创作”工程规划(2021—2025)。

脚踏实地,五年计划,而今迈步!

▲赵雁君作品

遵循书法人才队伍的成长规律和建设规律,统筹推进名家、精英、新峰等各个层次的人才培养,让不同层次的书法人才都能拥有良好的成长环境。于是,名家传承计划、精英造就计划、新峰培育计划、会员提升计划、基层人才提升计划、普及推广计划等人才培养建设培养项目正有序推进实施。

立足多出精品,坚持守正创新,以创作展览为龙头,学术评论为导向,拓宽展览途径,创新展览形式,提升展览实效,使创作展览活动成为催生精品的主引擎。于是,主题创作展览计划、品牌展览计划、名家精英新峰展览计划、普及提升展览计划等在深入完善推出。

古今浙江,书法重镇。一部中国书法史,历代书法高峰,浙江占有重要地位。基于建高原、攀高峰,浙江书协将倾力推选培养“‘六加一’创作百家”“学术(评论)百家”工程,正以协同化实施、专班化推进。

古今浙江,书法鼎盛;一部中国书法史,帖学、碑学的两大主线,浙江都居于关捩地位。眼下,浙江书协将全景式钩勒汇集“浙江书法文化地图”:《浙江书学集成》大型丛书编纂出版工程正全面铺排展开。

赵雁君直言:人才是协会的立会之本,精品是协会的立身之本。打造浙江书法创作高地、学术高地、人才高地,是浙江书协工作的题中之义。

赵雁君以为,所有这一切,是因为浙江书法敢于创造,开风气之先,引领潮流的精神是历史长期发展所形成的,这种精神对当代浙江书法的影响是至关重要的。因此,在现今的社会形势下,如何抓好人才培养、精品创作,树立好品牌意识,是浙江书协当下的重要课题。

书写需要有来者,欣赏需要有知音。那么,未来的浙江书法也就是中国书法就该这样书写:仰望山峰,路虽遥远,我心依然!

浙江书协主席赵雁君的回答铿锵有力!(全文完)

附注:赵雁君

中国书法家协会理事,第七届中国书法家协会行书委员会副主任,浙江省文学艺术界联合会副主席,浙江省书法家协会主席,研究馆员,西泠印社社员。第九届浙江省人大代表,第十届浙江省政协委员,第十二届浙江省人大代表。行草作品曾获第四届全国书法家作品展“三等奖”,第四、五、六届全国中青年书法家作品展“一等奖”;楷书作品曾获第一届全国楹联书法大展“金奖”。分别获中国书协、中国文联“德艺双馨”书法家、艺术家称号及文化部“优秀专家”称号;获中宣部、人事部、中国文联授予“全国中青年德艺双馨文艺工作者”称号,享受省部级劳动模范待遇;中宣部授予“全国宣传文化系统四个一批人才”称号,享受国务院政府特殊津贴。

会员投稿

会员投稿