(研讨会现场 李海良|摄)

中华新闻通讯社浙江杭州讯(记者:李海良 通讯员:宓可红) 无论情感还是艺术创作都是人与世界互动的临界面,甚至于我们的存在也不停地被不同的界面重新定义,这些临界的属性在实与意之间构成了现实与真实的本质。4月17日下午,由唐辉、梁建平、谭天圳、陈耘文四位艺术家组成的“临界”书画艺术作品展开幕式和作品研讨会在浙江杭州恒庐美术馆举行。据记者了解,该展览将持续到4月22日。

(开幕式现场 李海良|摄)

中国文联副主席、浙江大学教授、浙江省文联副主席、西泠印社副社长兼秘书长陈振濂;中国美协实验委员会委员、国际艺术双年展策展人、山东美术学院副院长孙磊教授:青年艺术批评家、策展人李国华;著名画家李大震;著有《天下粮仓》的著名作家影视编剧李森祥先生;浙江大学李磊;中国美术学院书法系教授、浙江省篆刻委员会副主任韩天雍;顾家投资总经理周涛等嘉宾莅临出席。这次展览的开幕式和研讨会由浙江传媒学院杨大伟教授主持。

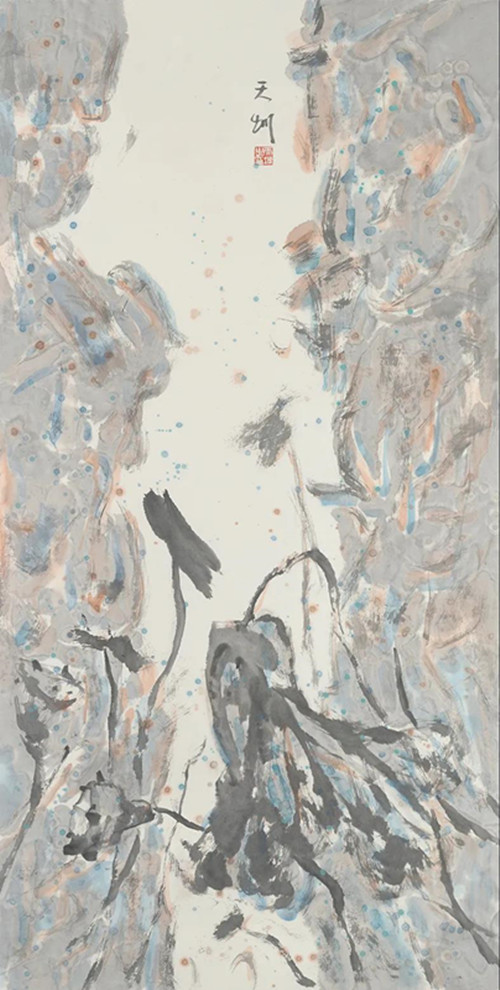

(唐辉 作品)

陈振濂表示,“看了这个展览觉得特别有意思,因为它是南北之间的交流,而且这个交流在展览中呈现。四位艺术家除一位是书法外,其他三位都是画家,从画面上看非常清晰,个性非常强。这四位艺术家放在一起,本身就是各有各的风格,很直观,最后艺术显得非常地丰富。”

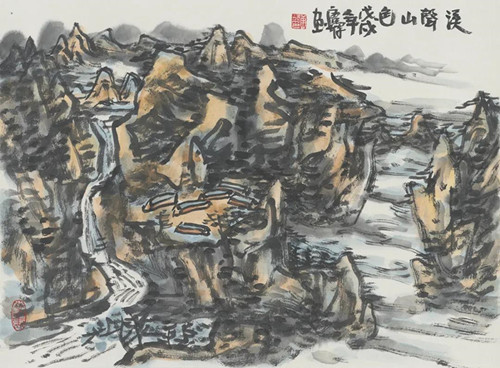

“唐辉院长作品渲染方式是西方抽象理念和中国山水画的结合,非常好。梁建平作品让人耳目一新,他的表达方式非常有特点。既有壁画的方式,又有文人画的方式。画荷花的谭天圳,虽刚认识,却印象深刻。”

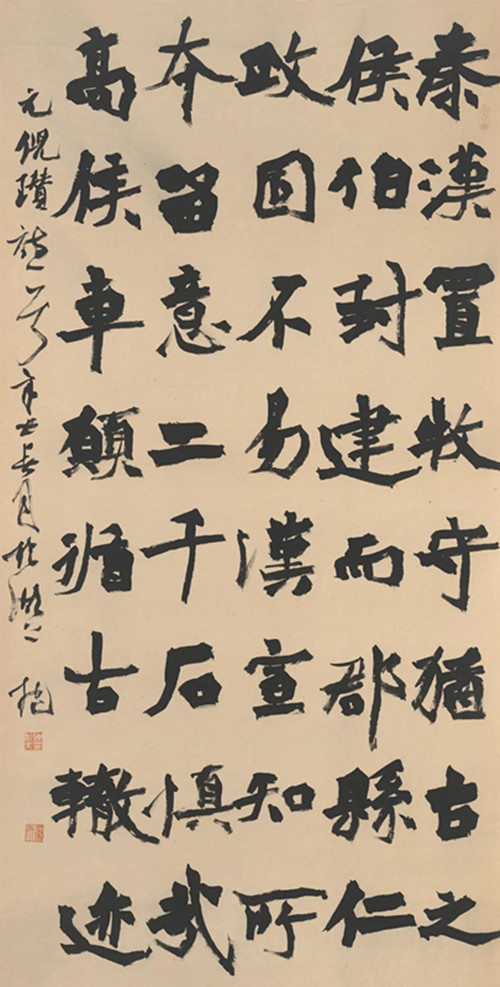

“当然陈耘文的书法也是非常好,他是跟着我学习的差不多十多年。我们当时对书法做了一些科学的探索,从魏碑的、唐朝的、到正楷的楷法表现,然后再到这次经文的探索。每一位艺术家的表达都非常明确,这个展览很有看头。”

(梁建平 作品)

孙磊说:“前段在我们国内年轻诗人中有一个话题,叫做”我与我们“的话题。其实任何一个艺术方法或者艺术表达的系统,它都跟“我”与“我们”之间的关系有关。“我”指的是个性,有独立判断的、有独特精神的、独特面貌的个体。而“我们”指的是一个共同体。每一个画家,每一个艺术家,都是个体跟共同体之间的关系。

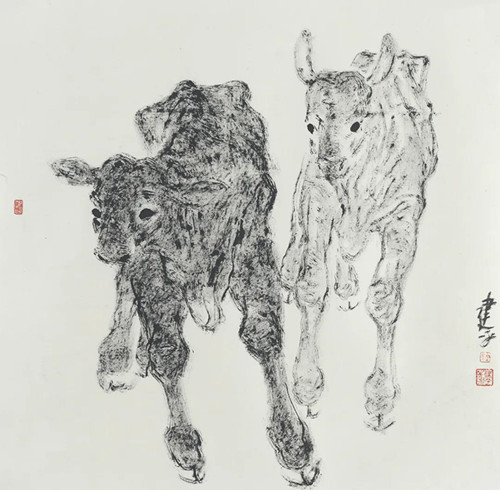

这次四位艺术家他们的风格、他们的形式、他们的面貌都各不相同,每个人都有每个人的特点。比如说唐辉很明显他在这种传统语言模式、形式结构上有非常深体会的,他在色彩结构上,或者色彩语言的探索当中又指向了“我们”的方向。梁建平的图式语言是非常具有“我们”指向的,但是那个“我”把脉把在纯粹的笔墨表达上,焦墨的使用上。谭天圳的墨气表达方式既是他的传统,也是他的理解。他走向“我们”,实际上是抽象结构一种重新解构。陈耘文的书法非常具有金石气,他流畅的表达方式也是非常重要的。

中国画的整个文化模式跟中国画的用笔是特别相关地。书画在纸张上留下的痕迹,我们看到了是那个字,但是决定字真正写得好是在空中完成的那个动作。而那个动作的这种完整性、流畅性,决定了落在纸面上那部分字的好坏。这一套动作系统是我们在面对全世界艺术语境的时候一个“我”的表达,这个“我”,如何成为当代的或者是当下“我们”的部分,确实是非常不容易的。”

(谭天圳 作品)

参展的四位艺术家之一唐辉认为杨大伟提议的题目“临界”,非常有内涵。四个人山水、人物、花鸟、书法四个门类,相互在一起,首先就是一个临界。书画同源,写意的成份、用笔的力度,自古以来都是中国画非常重要的一个规范,一个程式。 这个书里面有画的韵味,那就是陈耘文的书法里面有很多画的感觉,体现出不是单纯的在书写,书法里面有语境。这几个画种互相的借鉴、互相的学习,从而达到中国画要追求的一个临界。

“第二个临界,是中国画如何跟西方绘画这种探索性需要沟通临界的观念。中国画是传统的,今后如何去发展,这种创新不能故步自封,不能自己站在自己的理解上发展,实际上中国画的创新代表了站在世界的墙头,展望世界的艺术。所以在这方面也是四位今后共同追求的,因为中国画真要想发展,没有世界性是不行的。”

“第三个临界,也是陈振濂先生提到的,南北方画风相互的借鉴。南方画家的优点,笔墨非常好。北方画家都是苍茫厚重的,这个跟南方画家会有一些差异,这个是南北方之间的差异,能做到临界的交流。三个层面的交融,三个层面的一个碰撞,我觉得这个展览的意义就出来了。”(完)

(陈耘文 作品)

会员投稿

会员投稿