中国人民广播事业诞生80周年即将到来,特别是随着2018年3月中央广播电视总台的成立,广电事业取得了突飞猛进日新月异的发展,令每一位广电从业者感到无比骄傲与自豪。为此作为一位有着30多年工作经历的广电人,总是会有着一段难忘的美好经历。

广播大楼(摄影:冯赣勇)

作为生在新中国,长在红旗下的每一位中国人,我以为大都应该知道中国的国家电台--中央人民广播电台。特别是七十年代前出生的朋友,在那个精神生活匮乏的年代,收听广播是人们必不可少的娱乐与获取知识与信息的主要手段之一。从矿石收音机到电子管话匣子直至今天的半导体,很多人都经历过这样的一个收听过程。拿我自己来说,从小就对中央电台的广播有着一种一份特殊的感情,从听着《小喇叭》到《星星火炬》长大,到成年后的经常收听的《新闻和报纸摘要》、《各地人民广播电台联播》、《午间半小时》、《今晚八点半》、《长篇小说联播》、《袁阔成书场》等这一系列耳熟的栏目,都曾是或在今天中央电台还有的节目。

广电总台留影(摄影:王珏)

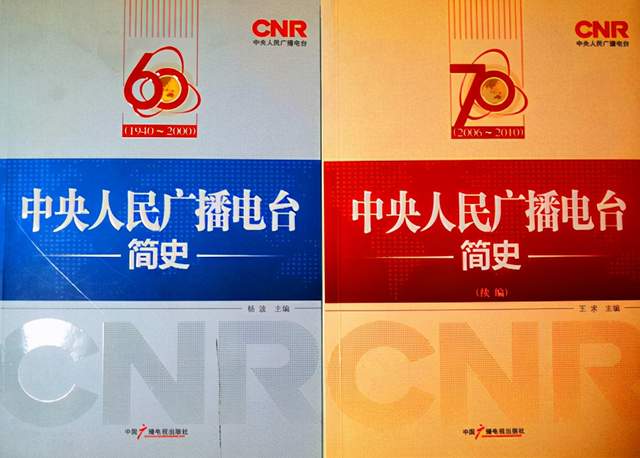

但是谁能想到,多少年后自己竟然进入这个熟悉而充满感情的单位工作,并有幸担任《中央人民广播电台简史(1940--2000)》、《中央人民广播电台简史续编(2006--2010)》两版书的撰稿人之一;而自己最引以为荣的就是参与了中国人民广播事业开创暨中央人民广播电台成立60周年电视文献纪录片《世纪之声》的拍摄工作,并在该片担任编导、摄像、音乐编辑及制片等一人身兼四职的重要工作。而这篇记者当年参加中央人民广播电台建台七十周年举行的“我与人民广播”的征文,并曾发表于2001年第3期的《中国广播》杂志的文章就记载了当年的拍摄经过,即使今天读起来,自己仍然感到很亲切。或许只有自己亲身经历过的事情才会有如此的感受吧。为了本文的可读性,在重新编发这篇文章时,做了适当的删减并特添加了当年为拍摄收集的一些与中央人民广播电台各发展时期相关的历史图片以飨读者。

中央电台简史封面(摄影:冯赣勇)

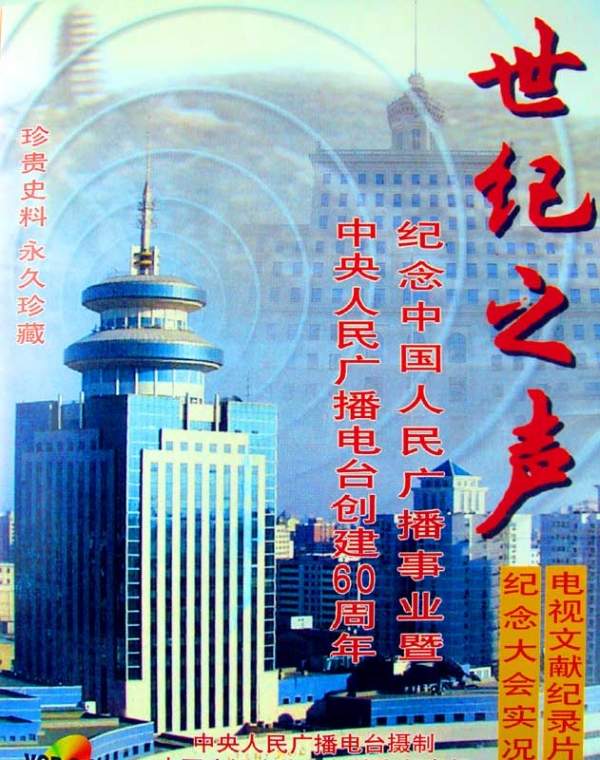

时光荏苒,转眼间,中国人民广播事业又将迎来80周年的生日庆典。这不由得使我回想起二十年前拍摄电视专题片《世纪之声--纪念中国人民广播事业暨中央人民广播电台创建60周年》的难忘经历。虽然这部于2001年1月22日,由中央电视台一套节目稍晚于台庆60周年数日首播的片子只有45多分钟,但却凝聚了我们摄制组长达半年多的心血。作为主创人员之一,对于该片创作的艰苦过程,至今还记忆犹新,感悟颇深。

世纪之声封面(摄影:冯赣勇)

记得2000年3月27日,在中央人民广播电台(以下简称中央台)总编室,时任中央台副总编王宴青及总编室主任的李存厚及副主任杨贵明向由中央台高级记者宋莉和我组成的创作组布置拍摄任务时,我们感到既突然,又紧张,感觉这项工作难度很大,很怕我们的能力难以胜任。但当决定接受这项工作以后,压力与热情就始终伴随着我们。并且觉得能够参与这部片子的拍摄是一种光荣,如果不付出一定的努力是绝对不可能拍好的,然而我却万万没有想到后来的创作过程会是那样的艰苦。

一、反映广播事业发展的影像资料素材极其宝贵

用电视的手法来表现广播,面临的最大问题就是影像资料素材的匮乏。在这方面,1985年为纪念中央台成立45周年,由中央人民广播电台、中央电视台与北京广播学院联合摄制的一部电视专题片《广播春秋--中央人民广播电台的战斗历程》给了我们很好的借鉴作用。它也是当时建国以来唯一的一部专门表现中央台编播工作内容的电视片。

毛主席与中央台记者亲切交谈(资料)

在这部49分钟的片子中,历史部分占了3/4,现实内容占了1/4。而当时,创作组在看过这部片子后一致认为:纪念中国人民广播事业暨中央台创建60周年拍的这部片子所表现内容的比例绝对不能这样。

毛主席对广播事业的题词(资料)

记得负责本片摄制的台领导,时任中央台副台长的王燕春同志也明确指示,可以参照本片的模式,但应以现实内容为主。于是,就更增大了素材量。因此,在正式开拍以前,我们一直围绕着怎么用现有、可能搜集到及拍摄到的影像素材来确定我们的编导方案。

刘少奇主席视察中央台(资料)

经过两个多月的反复研究推敲,我们最终确定了由序曲、人民广播的诞生、国家电台的风采及走向未来等四个部分组成的本片编导方案。

周恩来总理视察中央台(资料)

在素材的积累中,我以前拍摄的如中央台业务楼搬迁、中央台音乐厅管风琴揭幕音乐会、军事部记者下部队采访等一些活动的影像资料全被利用起来。但可惜的是中央台参加重大宣传活动报道的影像资料却一点没有。这样,除了正常拍摄目前台内各部门编播工作的状况外,只好一方面翻拍了许多相关的图片,另一方面就是搜集并复制相关的电影及电视资料。

刘少奇与周恩来题词(资料)

在编导方案的构思中,我始终认为人民广播与新中国是紧密相连的,虽然她的创建早于共和国,但共和国成立以来,作为国家电台,中央台始终是伴随着新中国而成长的。可以说新中国成立前后所发生的一切重大政治活动,中央台都参与了宣传报道。但由于种种原因,当时乃至后来报道的工作状况,并没有留下多少影像纪录。因此,怎样通过电视画面去表现,尤其是对新闻广播的表现,我们真是绞尽了脑汁去构思。最后,还是新影当年及电视台后来拍摄的众多珍贵的纪录片素材帮了大忙。

周总理同播音员夏青(资料)

例如,在‘国家电台的风采’一开始表现新闻广播这部分是这样进行处理的。在“新中国成立后,作为国家电台,中央人民广播电台担负着宣传党的路线、方针、政策,报道国内、国际重要新闻的任务,从开国大典到抗美援朝,从第一颗原子弹爆炸成功到卫星上天,从乒乓外交到中美建交,从中英会谈到香港回归、澳门回归,中央人民广播电台成功地完成了一系列重大国际和国内事件的新闻报道,成为人民了解世界的重要窗口”的解说词中,一组经过精心编辑的简捷的开国大典、抗美援朝、第一颗原子弹爆炸及人造卫星上天、乒乓外交、邓小平访美、中英会谈、香港回归、澳门回归等画面的左下角交替叠映出话筒、收音机和旋转的录音带的镜头。以此来体现中央台参与报道了这些重大的活动,从而反映新闻广播的重要作用。

胡耀邦同志视察中央台(资料)

其实,建国以来重大的历史事件浩如烟海,但是有所选择的使用,利用几个重大典型事件来勾勒一个历史时代的进程,却是一件非常难以把握的事情。虽然这种组合很难说其圆满,但是反映广播事业影像素材的匮乏,不能不说是其重要原因之一。如果,有一些中央台参与重大宣传活动的真实影像素材,我想这段画面应该编得更好。

李先念同志视察中央台(资料)

再如,在序曲部分中,在“新的一天总是伴随着这熟悉的声音开始的,清澈的乐音、深沉的呼号奏响了中央人民广播电台八套节目每天播音156小时的交响序曲。”的解说词背景中,我们借鉴了《广播春秋》一片的表现手法,拍摄了中央台新大楼及一组人们清晨收听广播的画面并配以中央台每天的开始曲及中央台呼号作为引子。

齐越与潘捷国庆直播(资料)

但是怎样把中央台60周年这一重大主题引出来呢?我们当时构思出了采用直播国庆大典的表现手法。用一组国庆50周年的电视画面素材与中央台编播人员在天安门城楼直播的图片相互叠映,然后再划出开国大典毛主席庄严宣告新中国成立的画面并结合当年参与转播的中央台播音员齐越与丁一岚回忆的珍贵影像资料。之后,用蓝天白云的空镜过渡到时任中宣部副部长徐光春及中央台台长杨波的祝词,从而较为流畅地结束了序曲部分。

齐越与潘婕在天安门城楼(资料)

俗话说:巧妇难为无米之炊,如果没有这些仅存的影像素材,加之创意性的编辑手法,即使现今电视手段再先进,也很难按照自己的构思去体现,由此可见影像素材资料的宝贵。

二、注重历史细节的挖掘还原历史的真实原貌

在《世纪之声》一片中,虽然历史部分只占全片1/5, 但是在可用素材有限的情况下,如何挖掘、筛选、使用并真实地再现人民广播在历史中的作用这方面极为重要。

班禅接受中央台记者采访(资料)

当时,面对人民广播创建60年的时间跨度大,以及在这一历史长河中,中央台的广播工作在共和国的成长发展中发挥的独特作用和在重大历史时期的影响与中央台各个时期的众多名牌节目及在听众中的广泛影响等诸多方面,应怎样用电视手段去表现?这些都给我们的拍摄工作带来了巨大的压力和挑战。我们在充分使用素材的同时,在宏观把握的基础上,特别注意了历史细节的真实。

邓颖超与荣高棠在中央台(资料)

例如,在‘人民广播的诞生’这部分中,曾经有一段表现1949年6月20日,北平新华广播电台播出了毛泽东主席在新政治协商会议筹备会议上的讲话录音,中国人民第一次从收音机里听到了伟大领袖毛主席声音的画面。

吴玉章在中央台录制(资料)

原以为这段素材被很多专题片所采用,我们只管搬来照用就行了。但没想到,片子编完以后,我们在审看挑选其它素材时发现了一段毛主席、周总理等人前往火车站迎接宋庆龄的画面,上面标着“1949年8月28日北平东站”的字幕。

邓颖超与孙敬修同孩子们(资料)

当时,我感到很奇怪,在毛主席的那段“让那些内外反动派在我们面前发抖吧”的精彩讲话时,观众席上却有热烈鼓掌的宋庆龄。毛主席的讲话是在6月20日,那时宋庆龄还在上海并未来北平,可是历史资料片中怎么会出现宋庆龄画面?这究竟是怎么回事呢?

齐越与《焦裕禄》作者穆青合影(资料)

为了搞清这个历史细节问题,还原历史的真实原貌,我到资料室认真查阅相关资料,终于在《毛泽东选集》第五卷中找到了答案。原来中国人民第一次从广播中听到的毛主席讲话,的确是1949年6月20日由北平新华广播电台播出的,只不过这段话是毛主席在6月15日新政协一届筹备会开幕式上的讲话,讲话中说:“中国人民的命运一经操在人民自己的手里,就将如太阳升起在东方那样,以自己的辉煌的光焰普照大地......”。

夏青同志主持播音员会议(资料)

而许多资料片中采用的实际上是1949年9月21日毛主席在一届政协全体会议开幕式的讲话。确切的说,那段“中国人民从此站起来了......让那些内外反动派在我们面前发抖吧”的讲话,其实并不是中国人民第一次从广播中听到的毛主席的讲话。

中央台主持人与播音员(资料)

后来经过我们认真挖掘,终于从众多的资料中找到了中国人民第一次从中央台的广播中听到的毛主席讲话录音的画面素材,并且用在了《世纪之声》一片中,使解说与画面相辅相成完美统一,从而将这一历史细节和原貌得到了真实的体现。

三、注重体现人民广播事业发展中的典型事件

在《世纪之声》一片中,典型事件的运用是经过多次研究和修改而确定的。特别是当该片第一版完成后,我们请中央电视台社教中心专题部观看,他们提出的一些中肯意见对我们最终的修改起到了十分重要的指导作用。

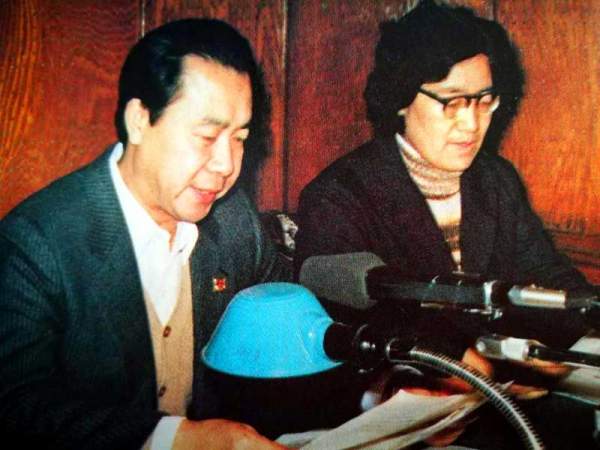

方明与赵培录制新闻节目(资料)

在编导方案中,我们原想在“序曲”、“人民广播的诞生”两个部分之后,以中央台新闻广播作为主线,有机地将军事、专题、民族、台港澳、文艺等节目融会其中,从而展现中央台60年来的风貌。但实际上,限于各方面的制约,如想非常完美地体现在片中是很难的。

对台湾广播主持人徐曼与冬艳(资料)

从宏观把握上来说,中央台创建60周年,该表现的东西实在是数不胜数。但是此片不可能将其全部囊括其中。所以运用好典型事件去加以体现,会起到事半功倍的效果。

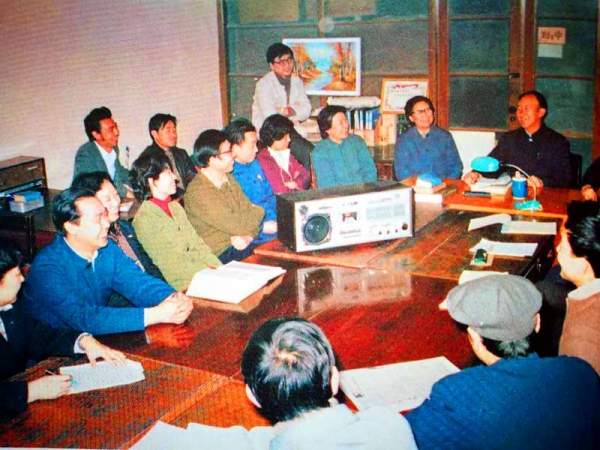

《星星火炬》的编辑们

例如在“新闻广播”篇中,我们采访了高级记者、范长江新闻奖获得者刘振英同志,他通过亲身参与中央台宣传报道尼克松访华这一重大的历史典型事件的回顾,鲜明地表达了广播记者在宣传中要及时、准确,特别是时效的特点。

中央广播文工团演员合影(资料)

编片子时,在他的讲述中,我们插了一组经过编辑的当年尼克松访华时由美国摄影记者和中央新影拍摄的画面,真实地再现了当年这个典型事件的神秘氛围,所以给人留下了极为深刻的印象。

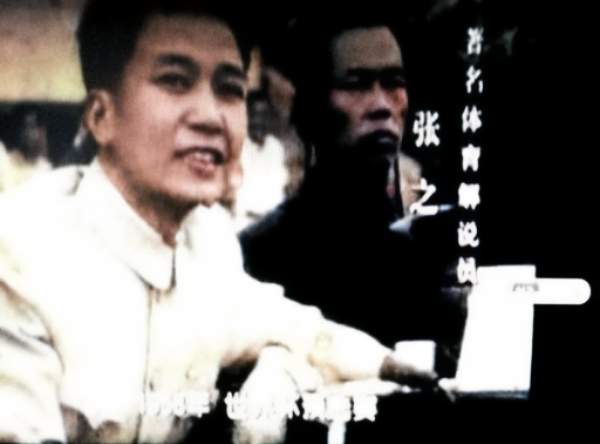

中央台体育播音员张之(资料)

又如对“体育节目”的表现,解说词这样说道:“《体育节目》作为新闻广播的重要组成部分,历来受到广大听众的欢迎。特别是在电视尚不发达的年代,中央人民广播电台的体育比赛实况转播,通过电波给广大体育爱好者带来了极大的精神享受和乐趣。这段由中央人民广播电台著名体育评论员张之评述的经典录音,即使今天听来也仍然那么激动人心。”

张之与许绍发联袂转播(资料)

之后,我们插了张之同志在第26届世界乒乓球锦标赛上那段由徐寅生大战星野的著名的12大板比赛解说同期声的画面。这个典型事件的运用,很自然地令人回味起通过广播收听体育比赛实况转播的那个年代。

康瑛与孙敬修录制节目(资料)

再如中央台的《小喇叭》是一个影响了几代人的少儿节目,在表现这个节目时,我们采用了当年《小喇叭》主持人康瑛演唱开始曲的画面作引子,并随之配以《小喇叭》的音乐加以融合,这组镜头会使不少观众唤起对童年时代收听《小喇叭》节目的美好回忆。

采访虹云与傅成励(资料)

其它像国庆50周年、开国大典、钱家楣与杨慧琳对新华广播电台的回忆、毛主席在新政协一届筹备会上的讲话、对双城堡野蛮装卸事件开批评性先河的报道等诸多典型事件的运用,均在本片中起到了生动的效果。

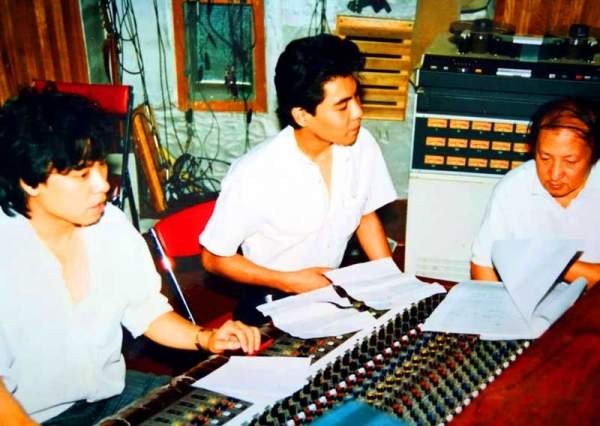

作曲家王酩与屠洪刚(摄影:冯赣勇)

除此之外,通过对傅成励和虹云、方明、袁阔成等人的几组采访,使观众通过被采访者分别叙述的几个典型事件,对中央台的新闻广播、专题节目、播音工作以及文艺节目制作等方面加深了认识和了解。而这一切典型事件在本片中的体现,也使观众更加深刻地了解了人民广播发展的光辉历程。

四、利用电视手段尽量突出表现广播的特色

由于《世纪之声》是为中央台创建60周年而拍摄的一部电视专题片,故编导伊始,我们就确定了要在片中突出广播特色的思路。本片开始,在人们所熟悉的中央台《国歌》开始曲及夏青同志播报的中央人民广播电台的呼号的背景声中,首先映入观众眼帘的就是反差分明的红底白字:“谨以此片纪念中国人民广播事业暨中央人民广播电台创建60周年”。这种视听效果很容易把观众带入一个特定的观赏氛围。

徐沛东录制《亚洲雄风》(摄影:冯赣勇)

之后,在片中多次适时地将中央台一些节目的开始曲作为背景声出现。例如《新闻和报纸摘要》、《新闻纵横》、《体育沙龙》、《午间半小时》、《法制新世纪》、《民族音乐大观》、《星空无限》、《广播剧场》等等。在片中各节目出现的中央台呼号共有14次,将这些音响作为背景声有机地融于片中,不仅使经常收听并熟悉中央台节目的观众感到亲切,而且从一个侧面也鲜明地体现了广播的特色。

伍绍祖、吴祖强、乔羽在中央台审听11届亚运会歌曲(摄影:冯赣勇)

电视片《世纪之声》的摄制是一次非常艰苦的创作,完成初片以后,大的修改就有5次,小修小补竟达数十次之多。六千多字的解说词先后七易其稿。其间共拍摄、转录包括影像、图片资料总计长达近5百分钟的工作带素材。

《世纪之声》在珲春拍摄(摄影:肖玉林)

新拍范围涉及当时中央台新闻、民族、文艺、军事等十几个中心的众多部门。如果按片比计算,素材总量已经超过了10比1。虽然很大一部分素材作为参考没有使用,但它们无疑是中央台留存的一批宝贵的影像资料,也许若干年以后,就会显示出它们的价值。

制组在中、俄、朝边境留影

原计划该片在中央台台庆2000年12月30日前后播出,但12月29日在北京人民大会堂隆重举行的纪念中国人民广播事业暨中央人民广播电台创建60周年大会上,时任中宣部副部长兼国家广播电视总局局长徐光春同志宣读了江泽民同志对人民广播创建60周年所作的重要批示。为了纪念广播界的这一盛事,使本片内容更加充实,在时任中央台台长杨波同志的建议下,我们又从中央电视台取回了已经送播的片子,将纪念大会的内容编进了片中。

中央台60周年纪念大会现场(资料)

都说影视创作是一种遗憾的艺术,回顾《世纪之声》一片的编创,我对此深有感悟。如果说该片哪些地方不足的话,突出的感觉就是对中央台广播节目的内涵还是没有说透,深度不够。虽然在总体布局时,对新闻、军事、专题、民族、对台港澳、文艺广播等节目的表现有所侧重。但大多是以介绍为主,体现的不是很理想。然而不管怎样,今天,在人民广播即将迎来80周年庆典的日子里,回顾当年参与拍摄《世纪之声》一片的创作感悟,不仅使我感到作为一个广电人的欣慰和骄傲,而且也加深了与中央台的感情纽带,衷心祝愿中国人民广播电视事业的发展更加灿烂辉煌。(文:冯赣勇)

会员投稿

会员投稿